工場排水におけるCOD低減対策とは|現場で使われる3つの技術と導入事例

工場排水におけるCOD(化学的酸素要求量)の基準値をクリアできず、行政からの指導や設備更新のプレッシャーに悩んでいませんか?

食品・化学・金属加工など多くの工場では、製造工程から出る有機物を多く含んだ排水が原因で、排水処理設備の負荷が大きくなりやすく、環境基準の超過や放流水の品質低下といった課題がしばしば発生します。「処理能力は足りているはずなのに、数値が下がらない」「一時的な増産や事故対応に追いつかない」といった現場の声も少なくありません。

そこで本記事では、実際の現場で導入され効果を上げているCOD低減対策の代表的な3つの技術と、即時対応が可能な仮設水処理ユニットの活用事例を紹介します。

既存設備の限界を感じている方、短期で効果を出したい方、補助金を活用した設備導入を検討している方にも役立つ内容となっています。現場で本当に使える技術・手法とは何か、そのヒントをお届けします。

目次

なぜ今、工場でのCOD低減が求められるのか?

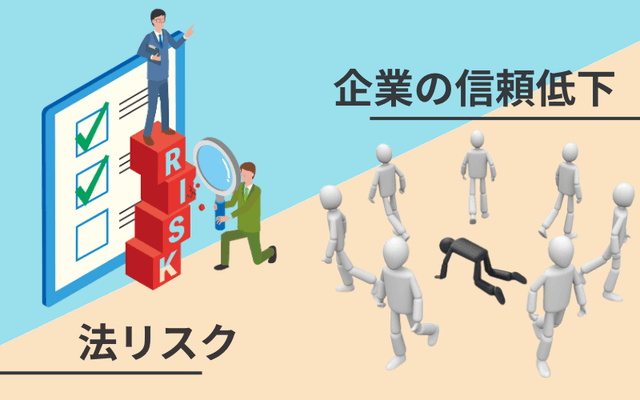

近年の環境意識の高まりや排水規制の厳格化により、工場排水におけるCOD(化学的酸素要求量)低減は、企業にとって避けては通れない課題となっています。COD値が高い状態が続くと、周辺環境や水域の生態系に悪影響を与えるだけでなく、法的リスクや企業の信頼低下にもつながりかねません。

特に、食品・化学・製造業など幅広い業種において、CODは重要な水質評価指標として注目されており、地域社会や取引先からの信頼確保のためにも、排水管理の徹底が求められています。

さらに、日本国内では国や自治体による水質基準の厳格化が進んでおり、それに対応するための設備投資や運用体制の整備は、企業の持続可能性を左右する重要な経営課題となっています。

排水基準の厳格化でCOD 160→120 mg/L時代へ

日本の一般排水基準は COD160mg/L(1日平均120mg/L)が全国一律値ですが、湖沼や湾の水質悪化を背景に、中央環境審議会では 日最大値120mg/L以下への引き下げ が議論に上っています。資料でも「CODの日間平均120mg/L超が問題」と明記されており、早期改正の可能性が示唆されています。

さらに自治体は独自に上乗せ条例を制定しており、横浜市では新設施設のCOD許容限度が25〜40mg/Lと、国基準より大幅に厳しい値を設定しています。

こうした動きに合わせて、従来の活性汚泥法だけでは対応しきれない工場も増加中。MBR(膜分離活性汚泥)やオゾン・Fentonなどの高度酸化(AOP)を前処理に組み込む「高効率排水処理プラント」への更新は、今後のコンプライアンス対策として不可欠です。

ESG・SDGs経営で評価される「水質負荷低減」

世界の投資家はCDP Water Securityの回答を重要視しており、質問票W1.1/W2.2では取水量・排水量だけでなく 排水の水質(COD等)の定量開示が求められます。

企業が「2025年度までにCOD排出量を▲t‑O₂/年削減」とKPI化すれば、SDGs目標6(安全な水とトイレ)、12(責任ある生産消費)、14(海の豊かさ保全)への貢献を具体的に示せるうえ、サステナビリティ連動ローンやグリーンボンドでも優遇を得られる場合があります。

さらに、統合報告書やサステナビリティレポートに削減量・投資回収年数・地域への波及効果を掲載することで、サプライチェーン調査(EcoVadis等)やIR活動でも高評価を獲得することができます。

COD削減で実現する「下水道料金&産廃費」の大幅節約

地方公共下水道の多くは濃度別料金制を採用し、茨城県鹿島地区では 承認濃度の120%超過で14〜47円/m³の加算が発生します。

たとえば年間排水量10万m³の工場がCOD区分を1ランク下げるだけで、14円×100,000m³=約1400万円/年のコストカットが可能です。

また大阪市のように COD2,600 mg/L超の排水を全面禁止する条例もあり、基準超過排水を外部委託すると産廃処理費3〜5万円/tを目安に追加で発生します。対策を先送りすると経営リスクが急増していきます。

CODとは何か?BODとの違いと意味

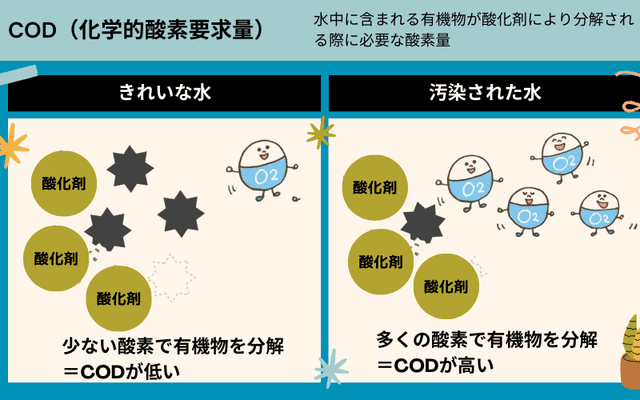

COD(化学的酸素要求量)の定義

- 化学酸化で測定

過マンガン酸カリウムや二クロム酸カリウムなどの強力な酸化剤で有機物を酸化し、消費された酸化剤を酸素量(mg/L)に換算。 - 短時間で結果が出る

最短30 分〜2 時間で測定できるため、リアルタイム監視や工程管理に適しています。 - 湖沼・湾の汚濁管理に最適

水の入れ替わりが遅い閉鎖性水域では、有機物負荷が蓄積しやすいことからCOD基準が採用されることが多いです。

BODとの違い(測定原理・用途)

比較項目 | COD | BOD |

|---|---|---|

測定原理 | 化学酸化で有機物を分解 | 微生物分解で有機物を分解 |

測定時間 | 約30分〜2時間 | 標準法で5日間 |

用途 | 湖沼・湾、工程の迅速判定 | 河川・下水処理の生物処理評価 |

影響要因 | 酸化剤の種類・還元物質 | 水温・微生物活性 |

ポイント

- CODは速報値、BODは長期トレンドとして使い分けると、排水処理の異常検知と原因分析がスムーズになります。

工場排水でCODが高くなる主な要因

食品・飲料加工残渣 →デンプン・糖・タンパク質が高濃度で流出。発酵しやすくCODが急上昇。

油脂・潤滑油(機械加工・金属加工) →水面に油膜を形成し、少量でもCODに強く影響し、上昇しやすい。

合成高分子化合物・界面活性剤(化学・化粧品) →難分解性のため、生物処理では除去率が低く、COD値が上昇。

染料・顔料・インク類 →発色成分が残ると色度+CODを同時に悪化させ、膜汚染の原因となり、COD値が上昇。

工場におけるCOD低減の具体的なアプローチ3選

排水のCOD(化学的酸素要求量)を「確実かつ早期に」下げる最短ルートは、単一処理ではなく 《前処理 → 生物処理 → 高度仕上げ or 仮設補強》 を組み合わせる多段階アプローチです。ここでは 導入実績が多く、費用対効果が高い3つの代表的手法 をまとめました。

① 物理・化学的処理による前処理の強化

導入メリット

- 生物処理の負荷を削減➜過曝気を防ぎ電力コスト削減

- 油脂・高分子化合物を前段で落とすため 膜ファウリングや汚泥膨化のリスク低減

導入のコツ

- pH・ORPの最適化試験で薬剤削減

- 凝集剤はステップ添加(PAC→高分子)で汚泥量を削減

- 余剰汚泥処理費を見込んだOPEX試算を忘れずに!

②生物処理の最適化・高度化

活性汚泥・接触ばっ気の改善ポイント

- DOセンサーとインバーター曝気

過剰曝気を抑え 電力15〜30 %削減

- MLSS濃度の可視化

汚泥滞留時間(SRT)最適化で余剰汚泥10 %減

MBR(膜分離活性汚泥)で放流水を高品質化

項目 | 従来活性汚泥 | MBR |

|---|---|---|

放流水COD | 60〜90 mg/L | 20〜50 mg/L |

処理水再利用 | △(ろ過必要) | ◎(工程水へリサイクル可) |

ランニング費 | 低 | 中(膜洗浄・更新) |

MBRが向くケース

- 自治体の上乗せ基準(COD40 mg/L以下)を満たしたい

- 工場内で処理水をリユースし上水コストを下げたい

- 用地制約がある(MBRなら同処理量で設置面積を削減)

③既存設備の補完にも有効なセイスイ工業の仮設水処理プラント

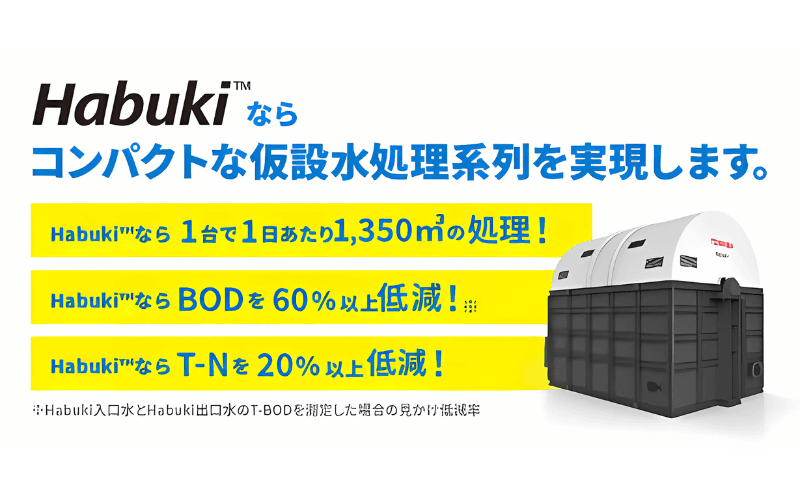

繁忙期や設備更新時、突発的なCOD上昇に対し、セイスイ工業はHabukiを使った仮設水処理プラントで、既設ラインを止めずにCOD負荷を段階的に低減することが可能です。最短7日で据付~試運転まで対応でき、レンタルで初期負担を抑えられます。

(※現地調査・仕様確定からの最短目安。搬入経路や電源容量により変動)

Habukiは、回転繊維体で原水を短時間に処理し、約15分でBODを約60%、T‑Nを約20%低減させる前処理装置です。これにより後段槽への負荷が下がり、処理能力は約150〜190%に向上、曝気電力は約20%削減が見込めます。

一方でCODは水質組成に依存します。下水に近い性状(BOD/COD比0.4〜0.6)では、HabukiでBODが大きく下がるのに伴い、CODも概ね20〜40%の低減が目安です。難分解性成分が多い場合(BOD/COD比が低い場合)は、凝集+DAF、オゾン/Fenton、活性炭吸着を組み合わせて仕上げる設計が有効です。DAFやDOFでは処理対象によってCOD 11〜78%前後、最大約79%の除去例も報告されています。

セイスイ工業では、Habukiを組み込んだ仮設水処理プラントを現地の簡易試験で薬注条件や到達CODを確認したうえで運転最適化までご支援します。

【ケーススタディ】工場における仮設水処理プラント導入事例

セイスイ工業の仮設水処理プラントは多様な現場ニーズに応えられるため、急な排水トラブルや短期間の増産時にも役立ちます。

導入事例を振り返ると、仮設水処理プラントの強みは何といってもスピードと柔軟性にあります。既存設備の改修や増設が間に合わない中でも、短期間で設置できるため、生産ラインを止めることなく業務を継続できます。さらに、運用期間の自由度も高く、必要に応じた導入・撤去が可能な点が多くの企業から支持されています。

セイスイ工業の仮設水処理の強みと導入メリット

仮設水処理プラントを提供するセイスイ工業は、豊富な実績と柔軟なサポートが強みです。ここでは、その特徴やメリットを詳しく解説します。

セイスイ工業では、多様な工場排水に対応できるよう、処理装置をモジュール化し、必要に応じて組み合わせる手法をとっています。導入にあたっては、現地での設置から運用支援までトータルにサポートするため、初めて仮設水処理プラントを利用する企業でも安心です。こうした包括的な支援体制とノウハウにより、短期間での稼働が可能となり、生産活動への影響を最小限に抑えられます。

COD低減を短期間で実現するモジュール設計

Habuki/脱水機/スクリーン/DAF(加圧浮上)/沈殿/凝集/膜ろ過を目的別にモジュール化して最適に組み合わせ、前段・並列・バイパスのいずれの接続にも対応します。既設設備を活かしてピーク負荷を吸収する運用から、更新工事中の代替処理まで柔軟に設計し、原水性状と処理量に合わせて前処理→負荷低減→仕上げの寄与率を最適化して、目標COD値まで段階的に追い込みます。

Habukiで短時間に負荷を低減し、CODの安定化を後押し

回転繊維体で約15分の滞留でもBODを大きく下げ、後段の酸素要求とトラブルを抑えます。BOD/COD比0.4〜0.6の水質では、Habukiでの負荷低減によりCODもまとまって低下しやすく、仕上げの活性炭・膜・酸化で厳しい基準に合わせやすくなります。

2,600件超の実績 × ワンストップ支援

多業種での現場データを基に、到達CODの目安・薬注条件・運転管理・プラント設計を提案します。導入後もプランんとの設置から、運転最適化、トラブル対応、撤去までをワンストップで対応します。

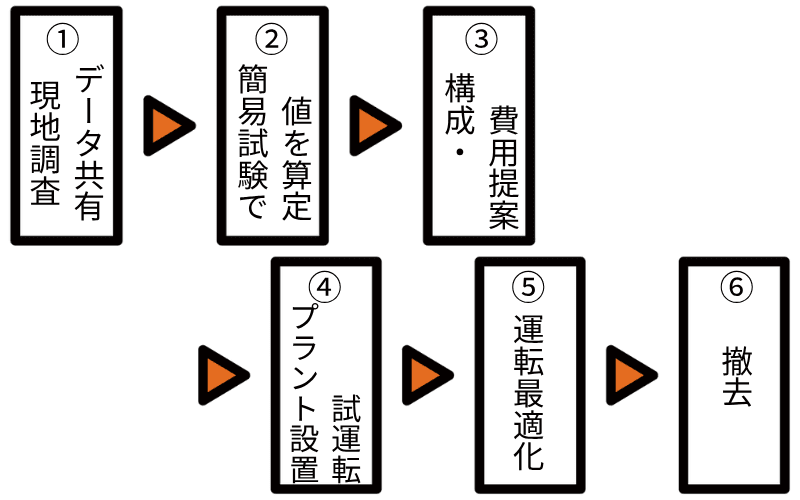

導入フロー(最短7日で立上げ)

- 方式:レンタルで必要期間だけ導入し、初期投資を抑えます。電力・薬剤・汚泥処分などの運転・維持管理費も事前に見える化します。

- 納期目安:条件が整えば最短7日で稼働開始できます。

- 流れ:

まとめ|工場排水を支えるCOD低減対策とは

工場排水のCOD低減は、規制強化・ESG開示・コスト削減の三方向から“待ったなし”になっています。だからこそ、単独方式に頼らず、前処理(スクリーン・凝集・DAF・沈殿)→ 生物処理最適化/MBR → 仕上げ(活性炭・膜等)という多段で確実に落とす設計が最短ルートです。

その土台づくりに有効なのがHabukiです。回転繊維体で約15分の短時間にBODを大きく下げ、後段の酸素要求とトラブルを抑えます。下水に近い性状(BOD/COD比0.4〜0.6)の水質ならCODも20〜40%低減が見込めます。本文の事例の通り、ピーク吸収や更新工事の橋渡しにも有効です。

セイスイ工業は、これらを仮設水処理プラントとして最短7日で立ち上げ、前段・並列・バイパスの接続で操業を止めずに目標CODへ導きます。2,600件超の実績に基づき、到達CODの目安、薬注条件、運転管理、費用までワンストップでご提案します。