「捨てる水」を「資源」に。環境とコストを両立する水リサイクル技術

水不足や環境への負荷が深刻化するいま、限りある資源をどう循環させるかが、企業にとって重要なテーマです。

工場や建設現場、自治体等で水の再利用技術が進化し、コスト削減と環境保全を両立する時代が訪れました。

本記事では、こうした循環型の仕組みと技術・事例を紹介します。

👉 この記事でわかること

- 水リサイクルの基本と、日本・世界での最新動向

- 再利用がもたらす「環境・コスト・SDGs」への効果

- 現場で実践できる!セイスイ工業の仮設水処理プラント事例

水のリサイクルとは?

限られた水を守るために、使い終えた水をもう一度活かす——。

それが循環の基本です。節水にとどまらず、環境負荷の軽減やコスト削減にもつながります。

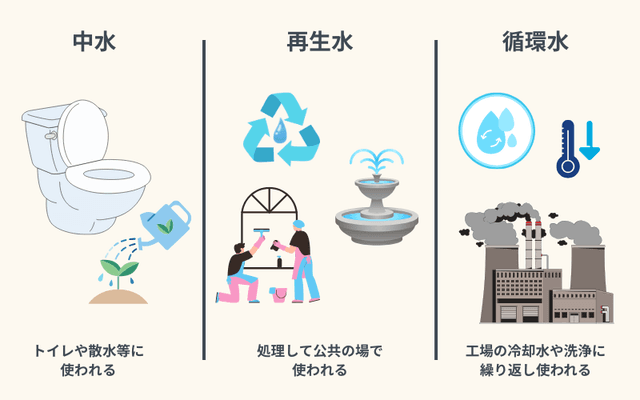

再生水・循環水と呼ばれるものの違い

日本と世界における取り組みの現状

日本では、自治体や企業を中心に水の再利用が広がり、都市部では再生水の活用インフラが整いつつあります。

一方、海外ではシンガポールの「NEWater」やイスラエルの再生水農業等、国家レベルでの取り組みが進展。使える水を自国で確保する、水循環の重要性が世界的に高まっています。

なぜ循環利用を進めるべきなのか

まず、資源の確保。気候変動や人口増加による水不足に備え、限られた水を繰り返し使うことで安定供給が可能になります。次に、CO₂と廃棄物の削減。再利用によって排水処理や運搬のエネルギー負荷を減らせます。そして、SDGsへの貢献。安全な水や持続可能な都市づくりにも直結します。

環境と経済の両立を実現するこの仕組みこそ、次世代の社会インフラの要です。

現場循環を実現する、セイスイ工業の「仮設水処理プラント」

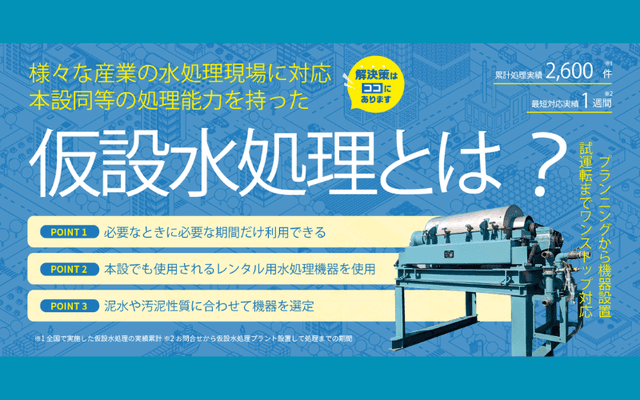

建設現場の泥水、工場排水、下水。セイスイ工業は、これまで「廃棄」されていた水を「資源」に変える、現場完結型の水処理プラントを提供しています。

特筆すべきは、現場のニーズに最適化された「仮設」ソリューションであること。導入により、産業廃棄物と処理コストの大幅な削減、そして工期の短縮を同時に実現します。

この革新的な技術は、「水を無駄にしない社会」を支える仕組みとして、多くの企業や自治体で注目されています。

リサイクル水導入のメリットと課題

導入がもたらす4つの主なメリット

リサイクルシステムの導入は、環境対策にとどまらず、経営面にも多くの効果をもたらします。ここでは主な4つのメリットを紹介します。

- 水道・排水コストの削減

再利用により給水量と排水量を減らせるため、水道代・処理費用を大幅に削減。 - 排水・泥水の削減で産廃コストを低減

排水や泥水を再利用すれば、産廃量が減り、処理費削減。特に建設現場では、搬出回数が減り、CO₂削減も可能に。 - ESG・SDGsへの貢献

再利用は「安全な水と衛生」「気候変動対策」等SDGsの複数目標に貢献。 - 工期短縮・現場効率化

現場内で再利用水を確保できれば、給排水待ちの時間を短縮でき、作業の連続性を高めるため、コスト・品質・スピードの最適化を実現。

導入における主な課題と注意点

リサイクルシステムの導入には、いくつかの課題もあります。以下のポイントを押さえることで、トラブルを防ぎ、効果的に運用できます。

- 水質の安定確保

再利用する水は、用途に合った水質を保つことが大切。BOD・COD・SS等の数値を管理し、定期的な分析で衛生と安全を維持する必要がある。 - 初期費用と維持管理コスト

導入には初期投資が必要だが、長期的にはコスト削減が可能な場合も。また、仮設型やレンタル設備を活用し、初期費用を抑えることも可能。 - 法規制・衛生基準・用途制限

用途によっては、法令や自治体の基準で制限がある。特に生活用途では衛生基準が厳しく、事前の確認とモニタリングが不可欠。 - 現場運用とモニタリング体制

安定稼働には、装置の点検・データ管理・人員教育が不可欠。遠隔監視等を活用し、トラブルを防ぎながら長期的なコストメリットを確保することが重要。

導入検討時のチェックリスト

導入を検討する際は、次の観点から整理しておくと効果的です。 ・対象施設の規模(小規模現場か、工場全体か) ・再利用の用途(洗浄・冷却・散水等) ・目標とする処理水質(用途に応じた基準設定) ・初期費用と投資回収期間の見通し ・運用体制(常設か仮設か、外部委託の可否)

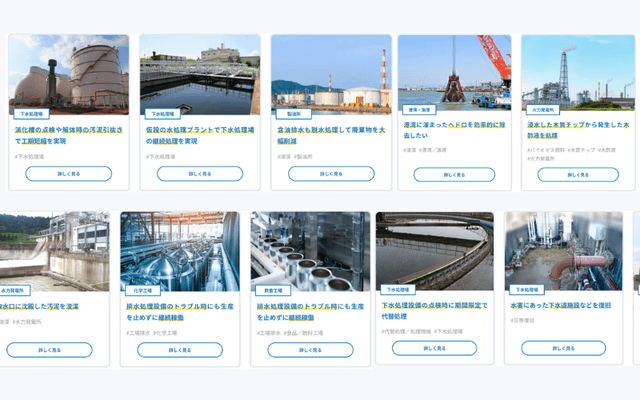

水のリサイクル実践事例

製造業・建設業・公共インフラ等、あらゆる現場で「使った水をどう再び活かすか」が重要なテーマとなっています。ここでは分野別の代表的な取り組みを紹介します。

工場・製造業での活用事例

製造現場では、洗浄水や冷却水等に大量の水を使用します。

膜ろ過等の技術を使って工程水を再利用することで、年間20〜40%の水使用量削減を達成した例も。また、冷却塔での循環利用により、排水量やエネルギーコストの低減にもつながります。

参照:東レ株式会社ホームページ

建設・土木現場における“泥水再利用”

掘削や削孔で発生する泥水をその場で処理し、再利用する「現場循環型システム」。凝集沈殿や遠心分離で泥水を分離し、処理水は工事用水に再利用。

結果として、排水・運搬コスト削減、工期短縮、CO₂削減を同時に実現。廃棄を資源に変える施工スタイルです。

公共施設・上下水道での再生利用

自治体では、生活排水や雨水を再処理して再利用する「中水道」や「再生水システム」が導入されています。都市部のビルでは再利用水を循環させ、上水使用量を30%削減する例も。

また、下水処理場から再生水を工場・公園・農地に供給する等、地域での水循環も進んでいます。

セイスイ工業の取り組み:現場から始まる“水の循環”

建設・土木現場の水再利用を支えているのが、セイスイ工業の「土木泥水再利用システム」です。本システムは、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)にも登録された信頼性の高い技術。現場で発生する汚泥や泥水をその場で処理し、再び使える水へと再生します。

この「現場で完結する水循環モデル」は、環境負荷の軽減とコスト削減を同時に実現します。

実績と効果

同社のシステム導入により、以下のような具体的な成果が報告されています。

- 水の再利用:処理水は推進工事や掘削作業の用水として現場で循環利用され、水道費の削減に貢献。

- 汚泥削減率:産業廃棄物となる汚泥の量を、1/4〜1/10にまで大幅減容。

- コスト削減率: 汚泥の運搬・処理に関わるトータルコストを、最大90%削減。

水リサイクル導入の進め方と成功の鍵

リサイクル水を効果的に活用するには、設備導入だけでなく、現場に合った設計と運用が不可欠です。ここでは導入ステップと、成功・失敗から学ぶポイントを整理します。

導入のための4ステップ

以下の手順で進めることで、スムーズな導入が可能になります。

- 現場調査と課題整理

発生する水の量や汚れ(pH, BOD, SS等)を把握し、再利用の目的を明確にする。 - 処理方式の選定

コストと処理レベルのバランスを考え、最適な技術(凝集沈殿、膜ろ過など)を組み合わせ、汚れが多い場合はハイブリッド方式も有効。 - 設備導入(レンタル活用)

短期工事や移動が多い現場では、初期投資を抑えられる仮設・レンタル型が柔軟で有効。 - 運用・維持管理

導入後は定期的な水質チェックとメンテナンスが必須。外部業者による遠隔監視や自動制御システムの活用も。

失敗しないための「導入ポイント」

押さえておくべき4つの視点

- 水質の把握: 対象となる水の性状(BOD, SS, pH等)を明確化。

- 用途と排水量: 再利用の目的(洗浄、冷却、工事用水等)の具体化。

- 法規制と補助金: 自治体の環境基準や補助金制度の確認。

- 運用体制の設計: 自社管理か、外部委託かのすみわけを明確化。

成功・失敗の分岐点

■成功事例の共通点 ・導入前に水質分析を行い、最適な処理方式を選定している。 ・小規模なレンタルで試験導入し、効果検証後に本格導入している。 ・維持管理を専門業者に委託し、安定運用を実現している。

■失敗事例の共通点 ・再利用の用途が限られ、効果が小さかった。 ・維持管理不足で処理性能が低下した。 ・初期投資が大きく、コスト回収に時間がかかった。

再利用を支える代表的な処理技術

システムは、主に以下の4つの技術を現場条件に合わせて組み合わせることで構築されます。

セイスイ工業が提供する「仮設水処理プラント」の強み

当社は水処理・汚泥処理の専門企業として、現場に即応できる仮設水処理プラントをワンストップ(設置・運用・撤去)で提供し、短期間・低コストでの課題解決を実現します。

- 現場対応型の柔軟なシステム

工期や処理量に合わせてユニット構成を柔軟に変更でき、搬入・設置もスムーズ。排水処理から汚泥処理まで対応し、処理水は現場で再利用可能。 - 経済性と環境効果の両立

仮設のため初期費用を抑えつつ、導入直後から効果を発揮。産廃量を最大1/10に減容化し、処理コストも最大90%削減可能。 - 充実した導入支援

導入前の水質分析から、最適な処理設計、運用サポートまで一貫体制で対応。安心して運用できる環境を整備。

まとめ:水を循環させることが、未来を動かす力になる

水のリサイクルは、もはや環境対策にとどまらず、コスト削減と企業価値向上を両立する戦略です。

中でも、セイスイ工業の仮設水処理プラントは、現場で完結する水循環を実現し、短期間・低コストで導入可能な実践的ソリューションとして注目されています。

これからの社会に求められるのは、「水を使い捨てない仕組み」をどう現場で動かすか。その一歩が、環境にも経済にも優しい未来をつくります。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。

セイスイ工業は、土木現場で発生した「建築汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログでは施工例の紹介や、実際の事例などを写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。

下水処理場における既設設備の改修、更新工事や災害による被災で大量発生する汚泥を脱水機(遠心分離機)を用い、短期間で水と固形物に分離する工法です。「消化槽汚泥処理」で廃棄物量を70%削減した事例を収録しました。

矢板打ち込み工事で発生する泥水を短時間で水と泥土に分離。再生した処理水を再利用し、廃棄物の総量削減、泥水処理の待機時間の短縮化を実現するNETIS登録システムです。泥水を10分の1まで脱水減容化、沈殿待ち時間を短縮した事例を収録。