超純水洗浄とは?仕組み・効果・用途を解説|純水との違いとRO膜・イオン交換の関係

半導体や電子部品、医薬品、レンズなど――。

「少しの汚れも許されないものづくり」に欠かせないのが、超純水洗浄です。見た目はただの水ですが、実はイオンや有機物、微粒子まで取り除いたほぼ水分子だけの特別な水。薬品を使わずに細かな汚れを落とせるため、環境負荷を抑えながら高い洗浄力を発揮します。

この記事では、純水との違いや超純水の仕組み・洗浄効果をわかりやすく紹介。さらに、超純水をつくるために欠かせないRO膜やイオン交換の役割についても解説します。

👉 この記事でわかること

- 超純水洗浄が必要とされる理由

- 純水との違い(品質・洗浄力・リスク)

- 超純水を使うことで得られる洗浄効果

- RO膜・イオン交換・EDIの位置づけと組み合わせ

- 洗浄工程の設計・運用のポイント

目次

超純水洗浄とは?

超純水洗浄とは、極限まで不純物を取り除いた水で洗う方法です。「純水」よりさらに不純物を取り除いた超純水は、電子部品や医薬品、光学製品など、微細な汚れも許されない工程で使われています。

純水との違い(品質と目的)

純水は、水の中からイオン(電解質)を取り除いた水で、導電率はおよそ1μS/cmほど。

一方、超純水は、イオンだけでなく微粒子・有機物・溶存ガスまでも除去し、理論的な限界値である18.2MΩ・cmという高い純度を持ちます。

つまり、純水が「きれいな水」だとすれば、超純水は「水分子だけに限りなく近い水」。洗浄後に不純物を残さず乾くことが最大の特徴です。

なぜ洗浄に使うのか(超純水の特徴)

超純水は、ただ不純物が少ないだけでなく、洗浄力そのものも高いのが特徴です。

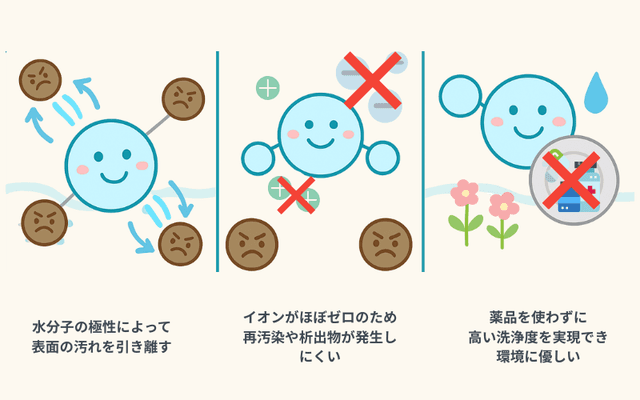

- 水分子の極性によって、表面の汚れを引き離す

- イオンや有機物がほぼゼロのため、乾燥後の再汚染や析出物が発生しにくい

- 薬品を使わずに高い洗浄度を実現でき、環境にもやさしい

そのため、薬液洗浄の最終リンスや微粒子除去の仕上げ工程など、「仕上げの一滴」として重要な役割を担っています。

超純水洗浄の効果と用途

超純水洗浄が選ばれる理由は、「洗ったあとに何も残らない」こと。イオンや有機物、微粒子がほぼゼロのため、乾燥後に水ジミや残渣が残らず、薬品に頼らなくても高い洗浄度を得られます。ここでは、主な効果と実際の用途を具体的に見ていきましょう。

主な効果

【残渣ゼロ・乾燥斑の防止】 超純水にはイオンや溶解成分がほとんど含まれないため、乾燥後に白い跡や水ジミが残りません。製品表面を無傷でクリーンに保てます。

【微粒子や付着汚れの除去】 水分子の極性によって、表面に付いた微細な粒子や有機汚れを引き離す力があります。静電気の発生も抑えられるため、電子部品や光学機器の洗浄に最適です。

【化学薬品の使用量を削減】 超純水自体が高い洗浄力を持つため、IPA(イソプロピルアルコール)や洗浄剤の使用を減らせます。薬品コストや環境負荷を抑えつつ、高い洗浄品質を実現できます。

主な用途例

分野 | 洗浄対象 | 目的 |

|---|---|---|

半導体・電子部品 | ウェハ、チップ | 微粒子・イオン除去、絶縁性の保持 |

光学・精密機器 | レンズ、センサー | 光透過性・寸法精度の確保 |

医薬・化粧品 | 容器、配管、器具 | 異物混入防止、製品純度の維持 |

分析・試験装置 | 容器、配管 | クロスコンタミネーションの防止 |

このように、超純水洗浄は「汚れを落とす」だけでなく、品質を守るための工程として多くの現場で使われています。とくに薬品を使わずに高い洗浄度を保てる点が、近年の環境対応やコスト削減の面でも注目されています。

超純水を支える水処理技術

超純水をつくるには、ひとつの技術だけでは不十分です。原水に含まれるイオン・有機物・微粒子を段階的に取り除くために、複数の水処理プロセスを組み合わせて使うのが一般的です。ここでは、それぞれの装置が担う「役割の違い」をわかりやすく整理します。

RO膜・イオン交換・EDIの位置づけ

超純水製造は、大きく分けて3つのステップで構成されます。

- RO膜(逆浸透膜):一次精製

原水に圧力をかけ、水分子だけを通す膜。塩分や有機物など、大まかな不純物を除去します。 - イオン交換・EDI:仕上げ精製

ROで取りきれない微量イオンを除去し、18.2MΩ・cmの超純度水へ仕上げます。EDI(電気脱イオン)は薬品を使わずに連続再生できるため、環境負荷も低減できます。 - UF・UV・活性炭:微粒子・有機物対策

これらは補助的な前処理として働き、微粒子や微生物、有機物を除去して膜や樹脂を守ります。

洗浄工程での超純水利用例

超純水は、製造だけでなく洗浄工程の最後の一滴としても重要です。

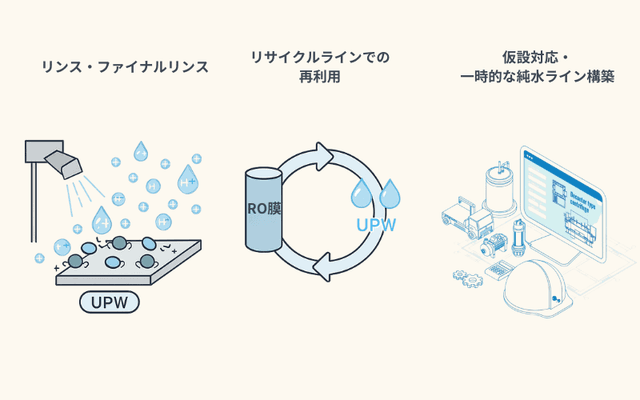

- リンス・ファイナルリンス

薬液洗浄後の仕上げとして超純水を使用。乾燥後にイオンやシミが残らず、表面を完全にクリーンに保てます。 - リサイクルラインでの再利用

洗浄排水をRO膜で再処理し、再び超純水系へ戻す循環利用も一般化しています。これにより、水使用量の削減と安定供給を両立できます。 - 仮設対応・一時的な純水ライン構築

設備更新やトラブル時には、仮設のRO+イオン交換ユニットを組み合わせた短期対応プラントが活躍します。

このように、RO・イオン交換・EDIなどは「競合」ではなく「連携」する技術。それぞれの役割を理解して組み合わせることで、安定した超純水洗浄が実現します。

管理・運用のポイント

超純水は「つくる」よりも「保つ」ことの方が難しい水です。水質は時間とともに変化し、配管やタンクからの不純物溶出でもすぐに汚染されてしまいます。ここでは、安定した水質を維持するための基本的な管理の考え方と、現場で役立つ運用のコツを紹介します。

水質維持のための注意点

- 超純水は再汚染しやすい

超純水は不純物が極めて少ないため、環境中からイオンや微粒子を吸い込みやすい性質があります。配管やタンク、バルブなどの材質からの溶出にも注意が必要です。 - 貯留よりも循環が基本

超純水は静置するとすぐに品質が低下します。そのため、貯めておくのではなく、常に循環させながら保持するのが基本です。流れを止めないことで、バクテリアの繁殖やTOC(全有機炭素)の上昇を防げます。 - 定期的な水質モニタリング

導電率・TOC・微粒子数などを継続的に監視し、異常値が出たら早期に原因(膜劣化・配管汚染など)を特定します。数値の変化を予兆として捉えるのが、安定運転のコツです。

装置運用の工夫

- 長期停止時の乾燥防止

RO膜やイオン交換樹脂は乾燥に弱く、性能低下やひび割れの原因になります。停止時は薬液保管や湿潤状態の維持を心がけましょう。 - 運転前後のリンス・CIP洗浄

立ち上げ前のラインリンス、定期的なCIP(洗浄運転)を実施することで、膜や配管の汚れを防ぎ、長期的に安定した透過性能を保てます。 - 仮設プラントでの柔軟な構成選定

セイスイ工業のような仮設水処理では、運転期間・必要水質・水量に応じて、水処理装置の構成を調整します。「必要な期間だけ、必要な純度を確保する」ことで、無駄のない運用とコスト最適化が可能です。

このように、超純水システムでは生成よりも維持が鍵です。運転データの記録や流量・圧力の変化を日常的に確認することで、トラブルを未然に防ぎ、安定した水質を長く保てます。

まとめ:超純水洗浄は“最終工程の品質保証水”

超純水洗浄は、わずかな汚れも許されない製品づくりに欠かせない工程です。イオン・微粒子・有機物をほぼゼロにすることで、乾燥後の残渣を防ぎ、薬品に頼らず高い洗浄度を実現します。

ポイントを振り返ると:

- 純水との違い:超純水は“ほぼ水分子だけ”の最も純度の高い水

- 洗浄効果:残渣ゼロ・再汚染防止・薬品削減

- 支える技術:RO膜・イオン交換・EDIなどの多段精製

- 維持のコツ:循環・モニタリング・前処理の最適化

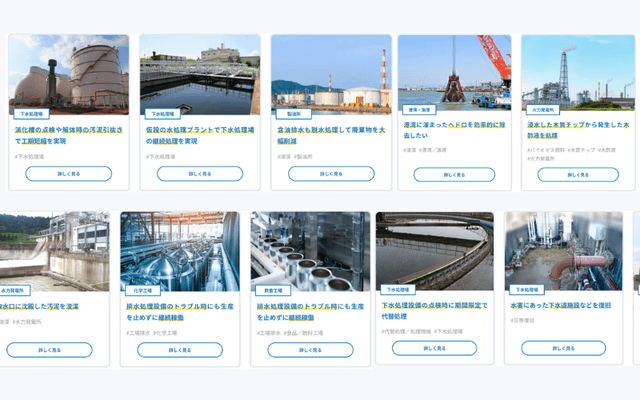

セイスイ工業では、こうしたRO膜やイオン交換を含む仮設水処理プラントで水処理全体のサポートを行っています。水質や運転条件に応じた最適な仮設水処理のご提案を通じて、安心・安全な生産環境づくりをサポートしています。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。