RO膜(逆浸透膜)の仕組みと再生・管理の基本|イオン交換との違いから最適設計まで

飲料水やボイラー用水、半導体の超純水、海水の淡水化――。

これらの水をつくるうえで欠かせない技術のひとつが RO膜(逆浸透膜) です。

わずか数ミクロンの薄い膜で、塩やイオンを通さず水分子だけを選ぶ、この分子レベルの分離技術が、現代の水処理の中心です。

同様に「水中の成分を選んで入れ替える」技術として、イオン交換樹脂もあります。別記事で、「イオン交換・イオン交換樹脂の仕組み・原理」も詳しく解説しています。

本記事では、RO膜の仕組みと構造、再生・管理の基本をやさしく解説します。さらに、イオン交換との違いや、両者を組み合わせた最適な水処理設計についても紹介。基礎から実践まで、RO膜を理屈で使いこなすためのヒントをお伝えします。

👉 この記事でわかること

- RO膜がなぜ水だけを通すのかという仕組み

- イオン交換との違いと、それぞれの得意・不得意分野

- RO膜の再生・洗浄・管理の基本ポイント

- 設計・運転条件(回収率・流量・圧力)の考え方

- 仮設水処理でのRO・イオン交換の活かし方

目次

RO膜(逆浸透膜)の仕組みと原理

RO膜は、圧力を利用して水分子だけを通す精密な分離技術です。この章では、RO膜がどのようにして水と不純物を選り分けているのか、その原理・構造・除去性能と限界を整理します。

RO膜は、単なるフィルターではなく、化学・物理・電気の要素が融合した分子分離デバイス。仕組みを理解することで、膜選定や運転条件、前処理の重要性が理屈で見えてきます。

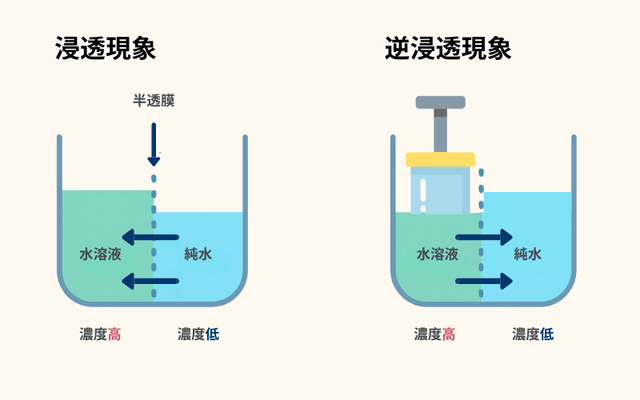

逆浸透とは?浸透現象との違い

水は濃度の低い側から高い側へ移動します(浸透現象)。逆浸透(RO)は、この自然な流れを外圧で逆転させ、水分子だけを通す技術です。

たとえば、塩水に圧力をかけると、塩を含まない側へ水分子だけが移動し、塩や不純物は膜に残ります。RO膜はこの「浸透圧に打ち勝つ圧力」を利用して、分子レベルで水を分離・精製する技術なのです。

つまり、RO膜は「ろ過装置」というより、分子サイズで選択的に通す圧力駆動型分離膜といえます。

RO膜の構造と機能

RO膜は三層構造の高機能素材です。

- 表面活性層(ポリアミドなど):ナノ孔で水分子だけを選択

- 支持層(ポリスルホンなど):流れを均一に保つ

- 基材層(ポリエステル不織布など):全体を支える

現在主流はポリアミド複合膜で、耐薬品性と除去性能に優れます。膜表面には微弱な電荷があり、イオンの反発や吸着によって選択性が働きます。そのため、RO膜は単なる物理ろ過ではなく、電気化学的な分離膜でもあります。

除去できる成分と限界

RO膜は、ナノメートル単位の孔径を持ち、一般的なろ過膜(MF、UF)では通過してしまうイオン・無機塩・有機物まで除去できます。

主な除去対象と除去率の目安

成分 | 除去率(目安) |

|---|---|

NaCl・Ca²⁺・SO₄²⁻などの無機塩 | 95〜99% |

有機物(TOC) | 90〜98% |

細菌・ウイルス | ほぼ100% |

溶存ガス(CO₂・NH₃など) | 一部通過(除去困難) |

そのため、実運転では前処理で膜を守ることが重要です。(例:カートリッジフィルター、活性炭、スケール防止剤の併用)

イオン交換との違いと使い分け

RO膜とイオン交換樹脂は、どちらもイオンを除去して水をきれいにする技術ですが、原理も、得意分野も、運転コストもまったく異なります。この章では、両者の仕組みの違いと、それぞれをどう組み合わせて使えば最も効率的かを整理します。

除去原理の比較

イオン交換とRO膜は、どちらも“水を選んで分ける”技術ですが、原理はまったく異なります。

- イオン交換樹脂:電荷による「物理化学的な入れ替え」

樹脂表面の官能基が持つ電荷と、水中のイオンが入れ替わる反応です。樹脂の種類ごとに交換できるイオンが決まり、カルシウムやナトリウムなど特定成分の除去が得意です。 - RO膜:圧力差による「物理的な分離」

外圧をかけ、水分子だけを通す分離技術です。無機塩・有機物・細菌など幅広い成分をまとめて除去できますが、圧力エネルギーが必要です。

得意分野と苦手分野

両者の特性を、用途ごとに整理すると次のようになります。

項目 | イオン交換樹脂 | RO膜(逆浸透膜) |

|---|---|---|

除去対象 | 特定のイオン(Ca²⁺、Na⁺、NO₃⁻ など) | 無機塩・有機物・微粒子など広範囲 |

原理 | 電荷による化学的入れ替え | 圧力差による物理的分離 |

再生方法 | 酸・アルカリで再生(H⁺・OH⁻型へ戻す) | 薬品洗浄・逆洗で透過性能を回復 |

運転コスト | 薬品コスト中心(再生剤・廃液処理) | 電力コスト中心(高圧ポンプの消費) |

メンテナンス | 樹脂の再生・交換・前処理強化 | 膜の洗浄・スケール防止・交換周期管理 |

得意な用途 | 高純度仕上げ、微量成分調整 | 海水淡水化、前処理、大量処理 |

苦手な用途 | 有機汚れ・重金属が多い水 | 溶存ガス・シリカ除去(完全ではない) |

ハイブリッド運用の考え方

実際の水処理では、RO膜とイオン交換を組み合わせた「ハイブリッド運用」が一般的です。

- RO → イオン交換(後処理)型

ROで溶解成分を大きく減らし、イオン交換で残留イオンを仕上げ除去。

→ 純水製造・電子部品洗浄・ボイラー給水などに最適です。 - イオン交換 → RO(前処理)型

硬度成分や鉄・マンガンが多い場合、先にイオン交換で除去してRO膜を保護。

→ スケーリングやファウリングを防ぎ、膜寿命を延ばします。

また、高純度水用途では、ROの後段に EDI(電気脱イオン装置) を組み合わせ、薬品を使わず連続再生するシステムも増えています。

RO膜の再生と管理の基本

RO膜は、高い除去性能を維持するために定期的な洗浄と再生管理が欠かせません。この章では、性能を落とす原因(ファウリング)と、洗浄のタイミング・方法・寿命を延ばす工夫を解説します。

ファウリング(汚れ)の種類と原因

RO膜の性能を低下させる最大の要因が「ファウリング(汚れの付着)」です。汚れの種類で対処が変わるため、まず原因を見極めることが重要です。

種類 | 主な原因 | 対策 |

|---|---|---|

無機スケール | 炭酸カルシウム(CaCO₃)、硫酸カルシウム(CaSO₄)、シリカ(SiO₂)などの析出 | 酸洗浄で除去、前処理でスケール防止剤添加 |

有機ファウリング | 油分、界面活性剤、有機酸などの付着 | アルカリ洗浄・酵素洗浄で分解除去 |

微生物・コロイド汚れ | バイオフィルム形成、細菌・粘質物の蓄積 | 殺菌剤洗浄、定期的な塩素処理(※膜素材に注意) |

酸・アルカリ・殺菌剤は、汚れの種類に応じて使い分けるのが基本です。同じ洗浄を繰り返すより、「どの汚れに効かせるか」を意識したメンテナンスが効果的です。

再生・洗浄のタイミングと方法

RO膜の洗浄は、性能の変化を“兆候”で見極めるのがポイントです。主なサインは以下の2つです。

- 透過流量の低下(10〜15%減)

- 運転圧力の上昇(15〜20%増)

これらが見られたら、ファウリングが進行している可能性があります。

洗浄を行う際は、以下の条件管理が重要です。

- 洗浄液の濃度:汚れに対して適正濃度を維持(濃すぎると膜劣化)

- 温度:30〜40℃で洗浄効果を高めるが、高温すぎると膜を傷める

- 流速:均一に流して物理的剥離を促進

この3つを適切に管理することで、薬品を無駄にせず、膜本来の透過性能を回復できます。

膜の寿命を左右する要因

RO膜の寿命は、単に使用時間ではなく運転条件と前処理品質で大きく変わります。寿命を縮める主な要因は以下の通りです。

- pHや温度の変動:膜素材(ポリアミドなど)の加水分解や収縮を引き起こす

- 酸化剤(塩素):膜表面を化学的に劣化させ、除去率を低下させる

- 機械的ストレス:過圧運転や頻繁な起動停止による層剥離

- 前処理不足:懸濁物・鉄・有機物が入り込み、ファウリングを促進

対策として、次のような前処理システムが推奨されます。これらを徹底することで、RO膜の寿命を2〜3倍に延ばすことも可能です。

- カートリッジフィルターで粒子除去

- 活性炭で塩素・有機物除去

- スケール防止剤の定量注入

ROシステムの設計・最適化

ROシステムは、膜性能だけでなく運転条件の設計と最適化で効率と寿命が大きく変わります。この章では、基本パラメータ、省エネ・長寿命化の工夫、イオン交換との組み合わせ設計を解説します。

基本パラメータ(回収率・透過流量・塩除去率)

ROシステム設計の要は、回収率・透過流量・塩除去率の3つです。

- 回収率:原水のうち透過水になる割合

高すぎるとスケール発生、低すぎると水利用効率が低下 - 透過流量:膜1㎡あたりの通過水量

温度・圧力・膜劣化で変動し、安定性の指標となる - 塩除去率:イオン除去の割合(通常95〜99%)

pHや温度、膜状態で変化

理論値と実運転には必ずギャップがあり、圧力・流量・温度のバランス設計が重要です。圧力を上げすぎれば膜を傷め、温度が低いと透過量が減る、この物理条件のトレードオフを理解することが安定運転の第一歩です。

省エネ・長寿命化の工夫

RO装置の主なコストは、ポンプ電力と膜交換です。これらを抑えるには、次の工夫が有効です。

- 濃縮率の最適化:過剰濃縮を避けてスケーリングを防止

- 多段構成:1段で無理をせず、段階的に除去効率を高める

- リンス運転:停止前に清水で膜内を洗い、汚れの固着を防ぐ

- エネルギー回収装置(ERD):高圧排水のエネルギーを再利用

- 自動洗浄(CIP):圧力上昇や流量低下を検知し早期対応

これらを組み合わせることで、消費電力を10〜30%削減し、膜寿命を延ばすことが可能です。

イオン交換との最適組み合わせ

RO膜だけでは、すべてのイオンを完全に除去できません。そのため、高純度水や電子産業向けでは、ROとイオン交換の併用が一般的です。

- ROで負荷を下げ、イオン交換で仕上げる

RO膜で塩分や有機物を大幅に除去し、樹脂で微量成分を取り除く。これにより、再生頻度と薬品使用量を削減できます。 - 薬品と電力コストの最適化

ROの回収率を上げすぎるとスケーリング、下げすぎると効率低下。設計段階でバランスを取り、電力(RO)と薬品(イオン交換)のトレードオフを最適化します。

近年は、RO+EDI(電気脱イオン)など薬品を使わない連続運転システムも増加。環境負荷を抑えた効率的な運用が可能です。

まとめ:RO膜とイオン交換、最適な組み合わせが鍵

RO膜は、単なるフィルターではなく、圧力・化学・電気のバランスで動く精密な分離装置です。その性能を最大限に発揮するには、原理を理解し、設計・運転・再生のそれぞれを理屈で最適化することが欠かせません。

ROとイオン交換は、競合する技術ではなく、補い合う関係です。前処理・後処理・再生までをひとつのサイクルとして考えることで、「高品質な水を、より効率的に、より長く」つくり続けることができます。

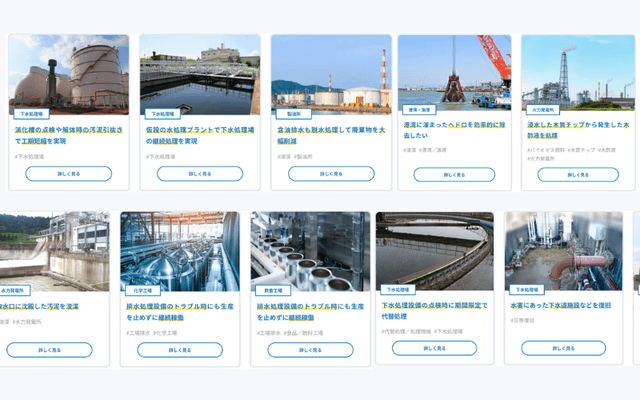

セイスイ工業では、RO膜やイオン交換を含む多様な技術を踏まえ、水質・目的・期間に応じた仮設水処理プラントの最適な構成をご提案しています。どの方式が適しているか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。現場条件に合わせた最適な水処理の組み合わせを一緒に検討いたします。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。