処理水CODが下がらないのはなぜ?考えられる要因と対策方法

工場や下水処理場で排水処理を行う中で、「処理水のCODが思うように下がらない」という悩みを抱える現場は少なくありません。凝集沈殿や生物処理を行っているのに数値が安定しない、BODは下がっているのにCODだけ高止まりしている、そんなケースは、放置すると排水基準の超過や操業停止につながるリスクがあります。

本記事では、処理水のCODが下がらない主な原因と、その対策方法をわかりやすく解説します。現場でのトラブルシューティングや設備改善の参考にしていただければ幸いです。

目次

CODとは?BODとの違い

- COD(化学的酸素要求量)

水の中の有機物を 薬品で酸化分解するのに必要な酸素の量。

→ 数時間で測定でき、河川や湖沼、工場排水の水質チェックに使われます。 - BOD(生物化学的酸素要求量)

水の中の有機物を 微生物が分解するときに必要な酸素の量。

→ 測定に5日ほどかかるが、実際の自然分解に近い評価ができます。

CODは、短時間で「速報値」がわかり、管理や緊急対応に便利です。BODは、自然界での分解を反映させるため、生活排水や工場排水評価に有効です。どちらも水質管理に欠かせず、目的によって使い分けられます。

処理水CODが下がらないと起こるリスク

👉 このパートをまとめると

処理水のCODが下がらないと「法的リスク」「経営リスク」「環境リスク」の三重苦に陥る可能性があります。

排水基準の超過による操業停止・罰則

CODが基準値を超えたまま排水すると、水質汚濁防止法違反となり、改善命令・操業停止・罰金といった厳しい処分を受ける可能性があります。一度処分を受ければ、再稼働までのコストや時間的ロスは避けられません。

信頼低下(取引先・地域住民)

基準超過が明らかになると、行政の発表や報道を通じて取引先からの信用失墜や契約停止に直結します。さらに地域住民からの反発を招き、長期的な事業継続にも悪影響を及ぼしかねません。

環境リスク(富栄養化・赤潮の発生など)

CODの高い排水は、水域に有機物を過剰に流し込みます。その結果、富栄養化による赤潮や魚類の大量死など、深刻な環境被害を引き起こすリスクがあります。これは企業の社会的責任を問われる事態にもつながります。

処理水CODが下がらない主な要因

👉 このパートをまとめると

CODが下がらない原因は「水質の性質」「運転条件」「負荷の変動」「設備の限界」の4つに大別できます。

難分解性有機物の存在

食品工場や化学工場では、分解しにくい有機物が排水に含まれることがあります。この場合、BODは微生物分解で下がっても、CODは残ってしまう現象が起こります。

処理工程の不具合

負荷変動・排水量の急増

生産量の増加や季節的な変動により、一時的に高濃度の排水が流入すると処理が追いつかず、CODが下がりにくくなります。特に食品工場の増産や突発的な汚水流入時に起こりやすいトラブルです。

設備の老朽化・能力不足

処理槽や配管の劣化により性能が落ちる、あるいは設計当初の処理能力を超える排水量に対応できない場合もあります。長期稼働している施設では、この要因が見落とされやすいため注意が必要です。

処理水CODを下げるための対策方法

👉 このパートをまとめると

要因に合わせて「調整→強化→仮設活用」とステップを踏むことで、CODの安定管理につなげられます。

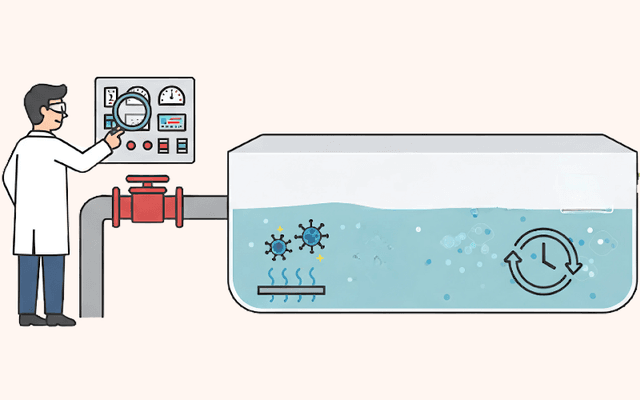

処理工程の見直し・調整

まず取り組むべきは、既存設備の運転条件を見直すことです。

- 曝気量を適正化して酸素供給を安定させる

- 滞留時間を調整して十分な処理時間を確保する

- 凝集剤の種類や注入量を最適化し、効率的に有機物を除去する

ちょっとした調整で、CODが大きく改善するケースも少なくありません。

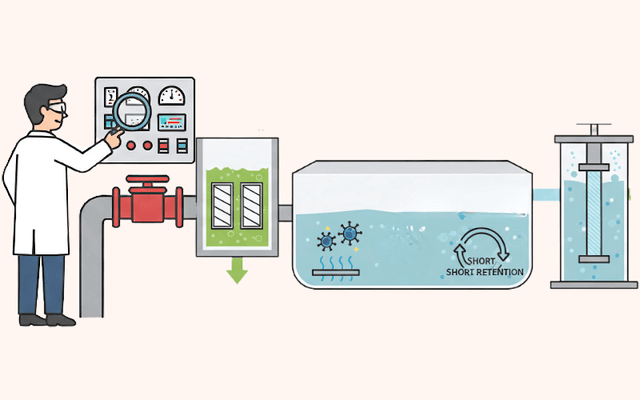

追加処理の導入

従来の処理工程だけでは難しい場合、追加の処理設備を導入するのも有効です。

- 活性炭吸着:難分解性有機物を効率的に除去できる

- MBR(膜分離活性汚泥法):高精度の分離でCODを安定的に低下

- 高度処理技術:工場排水や高濃度汚泥・汚水にも対応可能

これらを組み合わせることで、より確実に基準値をクリアできます。

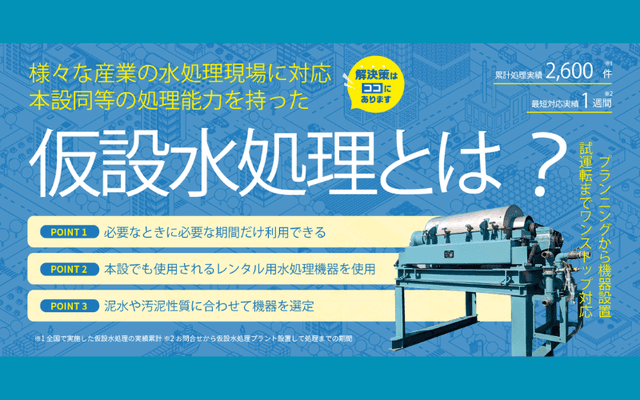

仮設水処理の活用

設備更新やトラブルが起きたとき、処理を止めてしまうと操業リスクが高まります。そこで役立つのが仮設水処理プラントです。

- 短期間で導入できるため、緊急時にも対応可能

- CODを一時的に下げながら、法令遵守と事業継続を両立できる

特に災害や増産対応時など、柔軟に使えるのが大きなメリットです。

セイスイ工業の事例紹介

ここでは、2つの事例をご紹介。どちらの事例も、「処理を止めない」ことを重視しながら、基準遵守・コスト削減・迅速な対応を両立できた点が特徴です。

事例1:設備更新中の下水処理場でCODを維持

事例2:下水処理場の緊急事態に迅速対応

まとめ:処理水CODを安定して下げるには

処理水のCODが下がらない背景には、難分解性有機物や運転条件の乱れ、排水負荷の変動、設備の老朽化など、さまざまな要因があります。放置すれば、法令違反・事業停止・環境リスクといった深刻な問題につながりかねません。

まずは既存設備の調整で改善を試み、それでも難しい場合は追加処理や仮設水処理の活用を検討することが有効です。特に仮設水処理は、設備更新や緊急時でも処理を止めず、基準遵守と事業継続を同時に実現できる手段です。

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、現地確認から処理まで一貫してサポートしてきた実績があります。

「CODが安定しない」「処理を止められない」といった課題を抱えている方は、早めの対策と相談が安心です。

お役立ち資料ダウンロード

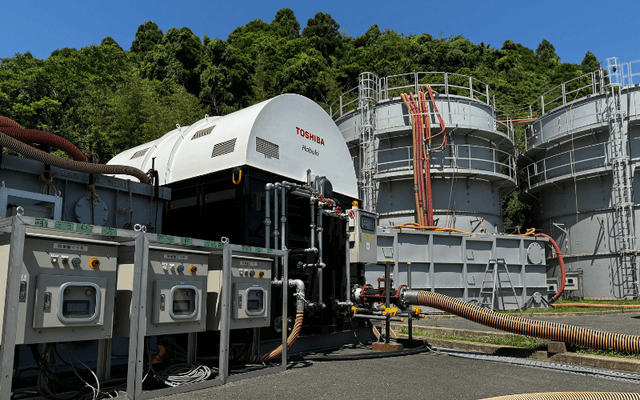

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。