COD測定方法とは?基準・手順・注意点をわかりやすく解説

工場排水や下水処理場の現場でよく耳にする COD(化学的酸素要求量)。水質汚濁防止法や自治体の上乗せ規制では、COD値の測定と管理が欠かせません。

しかし、「CODの測定方法にはどんな種類があるのか?」「どの基準に沿って測定すればよいのか?」「測定結果をどう活用すればいいのか?」といった疑問を持つ担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、 COD測定方法の基準や手順、実務で注意すべきポイント をわかりやすく整理しました。

排水処理の現場や水質管理の担当者にとって、すぐに役立つ内容となっています。

CODとは?測定が重要な理由

排水や環境管理に欠かせない指標のひとつがCOD(化学的酸素要求量)です。ここでは、その意味と重要性を整理します。

CODの基本的な意味

COD(化学的酸素要求量)は、水中の有機物などを化学的に酸化分解するのに必要な酸素の量を示す指標です。数値が高いほど水が汚れていることを意味し、河川や湖沼、工場排水などの管理に用いられています。

なぜCOD測定が不可欠なのか

CODは、数時間で測定結果がでるため、水質の変化を迅速に把握できます。BOD測定が5日程度かかるのに対し、短期間で評価できる点で排水管理や環境保全に欠かせません。

BODとの違い

- BOD:微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量(自然の分解能力を反映)

- COD:酸化剤で化学的に測定(速報値として有効)

COD測定方法の基準

COD測定は「水質汚濁防止法」に基づく排水規制や環境基準の中で重要な位置を占めます。

水質汚濁防止法と環境省告示

工場や下水処理場などからの排水が公共用水域を汚染しないように、CODを含む水質項目ごとの基準値が定められており、環境省の告示で測定方法や基準値の運用が明確化されています。

JIS規格に基づく測定方法

測定は、JISK0102(工場排水試験方法) に準拠し、過マンガン酸カリウム法や二クロム酸カリウム法といった、CODを測定するための標準手順に従く必要があります。

排水基準との関係

COD測定方法の種類と手順

CODの測定方法には主に 過マンガン酸カリウム法 と 二クロム酸カリウム法 の2種類があります。それぞれ測定原理や対象が異なるため、目的や水質条件に応じて使い分けることが必要です。

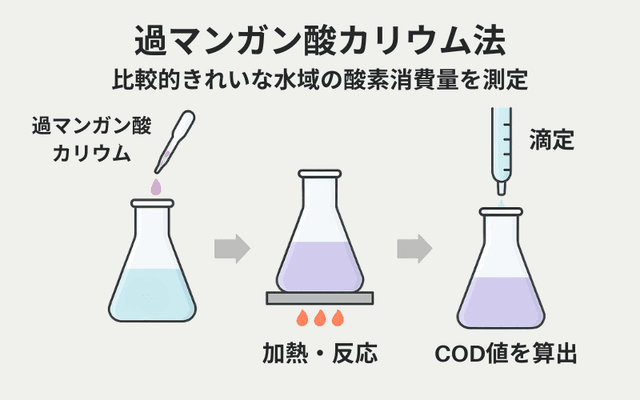

過マンガン酸カリウム法

- 原理:酸化剤として過マンガン酸カリウムを用い、水中の有機物を酸化して酸素消費量を求めます。

- 測定対象:主に河川・湖沼などの比較的きれいな水域。

- 測定の流れ:水に試薬を加えて加熱・反応→残った酸化剤の量を滴定→COD値を算出。

特徴として、測定が比較的簡単で短時間ですが、難分解性の有機物は測定されにくいという限界があります。

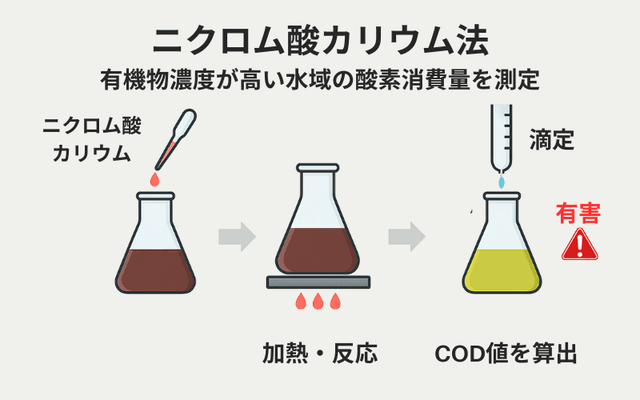

ニクロム酸カリウム法

- 原理:二クロム酸カリウムで水中の有機物を強力に酸化し、酸素消費量を算出。

- 測定対象:工場排水や下水処理場など、有機物濃度が高い水。

- 測定の流れ:強酸性条件で試料を加熱・反応 → 還元剤で残余の酸化剤を滴定 → COD値を算出。

難分解性有機物も含めて測定でき、精度が高い一方、試薬(二クロム酸)が有害で取り扱いに注意が必要です。

COD測定方法の比較表

測定方法 | 主な対象 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

過マンガン酸カリウム法 | 河川・湖沼など自然水域 | 簡易・短時間で測定可能 | 難分解性有機物は測れない |

二クロム酸カリウム法 | 工場排水・下水処理場 | 難分解性有機物も測定でき精度が高い | 有害試薬を使用、安全管理が必須 |

COD測定で注意すべきポイント

COD測定は水質管理に欠かせませんが、誤った方法では基準超過を見逃す恐れがあります。注意点をまとめます。

試薬の取り扱い

二クロム酸カリウムは有害で強い酸化力を持つため、手袋・保護眼鏡の着用や排気設備が必須です。廃液処理も適切に行う必要があります。

測定値に影響する要因

- 難分解性有機物→過マンガン酸法では測定されにくい

- 還元性物質(亜硝酸・鉄(II)など)→実際より高い値が出る可能性あり

測定方法の違い

過マンガン酸法と二クロム酸法では結果に差があり、一般的に二クロム酸法の方が高い値を示します。高濃度排水では二クロム酸法が推奨されます。

定期測定と監視

単発測定では不十分です。定期サンプリングやオンライン監視を組み合わせることで、異常を早期発見し、安定した管理が可能になります。

COD規制と測定の活用シーン

COD測定は「数値を確認するための作業」にとどまらず、法令遵守から環境保全、そして緊急時対応まで幅広い場面で活用されています。ここでは代表的な活用シーンをご紹介します。

工場排水における法的基準の遵守

工場排水は水質汚濁防止法や自治体の基準を守る必要があります。定期のCOD測定は、基準超過を防ぎ、操業継続と企業信頼の維持に直結します。

下水処理場での水質チェック

下水処理場では、生活排水や産業排水の処理負荷を把握するためにCOD測定が必須です。効率的な運転管理やトラブル防止につながります。

自治体によるモニタリング

河川や湖沼では、自治体や環境省が定期的にCODを測定します。富栄養化や赤潮の兆候を早期に把握し、施策に反映します。

環境事故や災害時の緊急測定

事故や災害で排水設備が損傷した際、COD測定は迅速な状況把握に有効です。仮設水処理と組み合わせれば、緊急対応と事業継続が可能です。

セイスイ工業の取り組みと事例

セイスイ工業では、COD測定と仮設水処理を組み合わせたソリューション を提供し、排水基準のクリアとコスト削減を実現してきました。ここでは代表的な事例をご紹介します。

仮設水処理プラント導入時のCOD測定と改善効果

仮設プラントの導入にあたり、まず現場の排水を測定し、課題を数値で把握。その上で最適な処理プロセスを組み合わせることで、短期間でCOD値を基準以下に安定化させることができます。これにより、事業を止めずに法令遵守を実現できるのが大きな強みです。

下水処理場での設備更新中の代替処理

食品工場の増産対応

まとめ:COD測定を正しく理解し、安定した排水管理を

COD(化学的酸素要求量)は、水質管理で欠かせない指標です。正しい測定と定期監視により、排水基準超過や環境リスクを未然に防げます。

ただし数値を測るだけでは不十分で、結果をもとに処理技術や緊急対応を組み合わせることが、法令遵守と事業継続のカギとなります。

セイスイ工業では、COD測定と仮設水処理を組み合わせ、設備更新や増産時の課題に柔軟に対応。測定→改善→安定運用の流れを支援し、コスト削減と環境保全を両立しています。

規制強化が進むいまこそ、「正しい測定」と「迅速な処理」の両立が不可欠です。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。