水質汚濁防止法とは?規制内容・排水基準・企業が取るべき対策を解説

工場や下水処理場で日々発生する排水。「これまで基準を守ってきたから大丈夫」と思っていませんか?

実はいま、水質汚濁防止法の規制強化が進んでおり、これまで問題なかった設備でも追加の対策なしでは基準を守れないリスクが高まっています。排水基準を超えれば、即「操業停止」「罰則」「取引先からの信頼低下」に直結。復旧や信用回復には長い時間と大きなコストがかかります。

現場を預かる担当者にとって、水質汚濁防止法への対応はまさに「事業継続の生命線」。この記事では、現場で押さえておくべき法規制のポイントと、違反を防ぐための実践的な対策をわかりやすく解説します。

目次

水質汚濁防止法とは?

工場や下水処理場で排水管理を行う上で、必ず押さえておくべき法律が「水質汚濁防止法」です。日本の水質保全を支える基本法として、今も規制の強化が進んでいます。

法律の概要

水質汚濁防止法は、1970年に制定された公害対策の柱として生まれました。当時深刻化していた工場排水による河川や湖沼の汚染を防ぐために、排水基準を設けて規制する法律です。現在では工場だけでなく、幅広い事業場に適用されています。

規制の目的

この法律の目的は、公共用水域の水質を保全し、人の健康や生活環境を守ることです。工場排水や下水処理場から流れ出る汚濁物質を規制し、水道水源や農業・漁業などへの影響を防ぐ重要な役割を担っています。

適用対象

水質汚濁防止法は、一定規模以上の工場や事業場に設置された排水施設が対象です。また、下水処理場や産業廃棄物処理施設など、公共性の高いインフラも規制の対象となります。近年では規制対象の範囲が広がり、中小規模の事業者にとっても無関係ではなくなっています。

水質汚濁防止法の規制内容

水質汚濁防止法では、工場や事業場の排水が公共用水域を汚さないよう、さまざまな規制が設けられています。ここでは主な3つの仕組みを整理します。

排水基準の概要

まず基本となるのが、全国一律に定められている排水基準です。

- pH、BOD、COD、SSといった水質汚濁の代表的な指標

- 水銀やカドミウムなどの有害物質を扱う「特定施設」からの排水規制

どの工場や事業場であっても、これらの基準をクリアしなければなりません。

自治体の上乗せ基準

さらに、湖沼や湾のように水の入れ替わりが遅く、汚濁が進みやすい地域では、自治体ごとに独自の「上乗せ基準」が設けられています。

たとえば 琵琶湖や霞ヶ浦、諏訪湖 では、国の基準よりもさらに厳しいCODや窒素・リンの規制が実施されています。地域の実情に合わせて、より踏み込んだ規制が行われているのです。

総量規制の仕組み

もう一つの柱が「総量規制」です。これは個々の基準だけでなく、流域全体での汚濁物質の総量を制限する仕組みで、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海などで実施されています。

令和4年度(2022年度)から始まった第9次水質総量規制では、さらに厳しい削減目標が設定されており、従来の方法では対応が難しくなる可能性があります。

排水基準を超えるとどうなる?

水質汚濁防止法に定められた排水基準を超えると、単なる環境問題にとどまらず、法的にも経営的にも重大なリスクが発生します。ここでは主な影響を整理します。

法的リスク

排水基準を超過した場合、以下のような行政処分や罰則が科される可能性があります。

- 改善命令:基準を超えた施設に対して、設備改修や運転方法の改善を命令される

- 操業停止命令:改善が行われない場合、一部または全部の操業停止が命じられる

- 刑事罰・罰金:悪質な場合や改善命令に従わなかった場合、刑事責任が問われる場合がある

経営リスク

法的措置にとどまらず、企業の信頼や事業継続にも大きな影響が及びます。

- 取引先からの契約解除や取引停止

- 行政発表による社会的信用の低下

- ブランドイメージの失墜

特に上場企業や自治体関連の委託事業を行う企業にとって、信用失墜は経営に直結する大きなダメージとなります。

実際に排水基準を超えてしまった事例

名古屋市の食品リサイクル工場では、未処理の汚水を名古屋港に排出し、水質汚濁防止法違反で使用停止命令を受けました。CODは県基準の最大3.9倍を超過し、処理施設の不具合が問題とされました。

また、千葉県の製鉄所では、複数の排水口からシアンやCOD・全窒素が基準超過で検出され、改善を迫られました。

このように排水基準の超過は、法的処分にとどまらず、操業停止や信用失墜といった経営リスクに直結します。

なぜいま規制強化が進んでいるのか

水質汚濁防止法をはじめとする環境規制は、年々厳しくなる傾向にあります。その背景には、国内外の環境問題の深刻化と、社会全体の「環境コンプライアンス」意識の高まりがあります。

富栄養化や赤潮などの環境悪化

湖沼や湾などの閉鎖性水域では、栄養塩類や有機物が蓄積しやすく、水質悪化や赤潮・青潮の発生が問題となっています。CODの数値を抑えることは、これらの環境被害を防ぐために不可欠です。

国際的な環境基準との連動

SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資(環境・社会・ガバナンスを考慮した投資)の広がりにより、日本の企業も国際的な環境基準に対応することが求められています。排水基準の遵守は、グローバル市場で信頼を得るための条件となりつつあります。

企業に求められる環境コンプライアンス

近年は、単なる法令遵守だけでなく「企業姿勢」としての環境配慮が重視されています。排水処理やCOD削減への取り組みは、取引先や投資家からの評価にも直結し、経営リスクを避けるうえでも欠かせません。

企業が取るべきCOD/BOD対策

CODやBODの規制強化に対応するには、「処理技術の強化」「緊急時の代替手段」「日常的な管理」の3つの視点が欠かせません。ここでは、企業が現場で実践すべき対策を整理します。

処理技術の導入・強化

排水に含まれる有機物を安定して低減させるためには、適切な処理技術の導入が不可欠です。

- 凝集沈殿処理:薬剤を使って汚濁物を沈殿除去。即効性があり、短期的な対策に有効。

- 活性炭吸着:難分解性の有機物にも対応可能。高精度な処理が求められる場合に有効。

- 生物処理(活性汚泥法・MBRなど):微生物の働きで有機物を分解し、長期的かつ持続的な水質改善を実現。

それぞれにメリットと課題があるため、工場や下水処理場の規模・水質条件に応じて選択・組み合わせることが重要です。

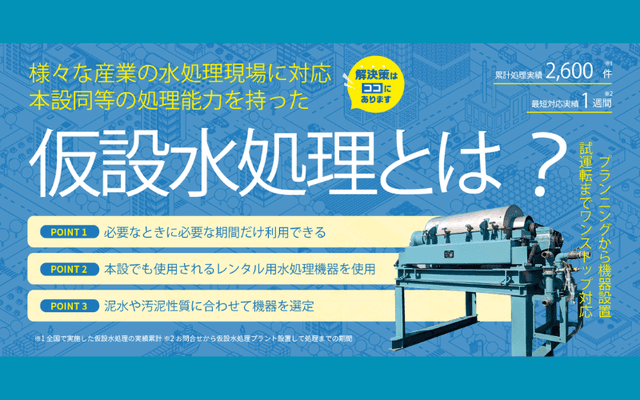

仮設水処理の活用

近年注目されているのが仮設水処理です。設備更新や災害・故障で処理が止まれば、即基準超過や操業停止のリスクに直結します。仮設プラントなら既存設備を補完し、処理を継続可能です。

セイスイ工業は能登半島地震や八潮市の事故での導入実績があり、短期導入と事業継続力が高く評価されています。

モニタリングと運用管理

技術を導入するだけでは十分ではありません。日々の運用管理で基準超過を未然に防ぐ仕組みが必要です。

- オンライン監視によるリアルタイムの水質チェック

- 定期測定とデータ管理による異常の早期発見

これらを組み合わせることで、環境リスクを最小限に抑え、法令遵守を安定的に実現できます。

セイスイ工業の事例紹介

セイスイ工業では、現場ごとの課題に応じて仮設水処理プラントを柔軟に導入し、コスト削減と事業継続を両立しています。

設備更新中の下水処理場で代替処理

食品工場の増産対応

まとめ:水質汚濁防止法対応は「早めの備え」が事業を守る

水質汚濁防止法は、単なる公害対策の枠を超え、いまや企業の事業継続と信頼を左右する重要な法律です。規制は年々厳しくなり、これまで問題のなかった設備や運用でも違反リスクが高まっています。

しかし、適切なCOD/BOD対策を講じることで、法令遵守と環境保全を両立しながら、コスト削減や事業継続力の強化にもつなげられます。

セイスイ工業では、仮設水処理による緊急対応 や Habukiを活用した能力強化 など、現場に即した最適な解決策を提供してきました。規制強化の時代において「水処理のプロと連携すること」こそが、リスクを回避し競争力を高める近道です。

自社の排水処理に不安がある方は、ぜひ一度セイスイ工業へご相談ください。

お役立ち資料ダウンロード

製造業の環境管理・排水処理業務に携わる担当者または責任者111名に聞いた! 【PFAS対策本当に万全ですか?】約9割が対策導入見込みなのに、"汚泥・濃縮水処理"は約半数が課題 製造業における工場排水のPFAS対策と設備更新ニーズ調査

Habuki™は下水処理の負担を軽くするための前処理装置です。このカタログではHabuki™の製品についての詳しい説明や、実際の導入事例等をご紹介しております。ぜひご覧ください。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。