【比較】仮設水処理の3方式比較|回転繊維型+曝気槽+MBR、MBBR、MBR+凝集沈殿法の違い

設備の老朽化や水質規制の強化、さらには人員不足による管理負担の増加。下水処理場や工場の排水処理を担う現場では、従来の方法では対応しきれない課題が山積しています。

こうした中で注目されているのが「仮設水処理プラント」。省スペースで設置でき、短工期・安定処理を実現するため、多くの下水処理場や工場が導入を検討し始めています。

代表的な仮設水処理プラントとしては、東芝の回転繊維体を用いた前処理装置「Habuki」と曝気槽、MBR(膜分離活性汚泥法)を組み合わせたセイスイ工業の仮設水処理プラント、MBBR方式を用いたプラント、そしてMBR+凝集沈殿法を用いたプラントがあります。それぞれ仕組みや処理性能、コスト特性が異なるため、導入にあたっては正確な比較が不可欠です。

「どの方式が現場に合うのか?」「コストや性能はどう違うのか?」という疑問を持つ実務担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、これら3方式の処理方法とメリット・注意点を徹底比較し、さらに導入時のコストや運用の工夫についても解説します。導入を検討している方はもちろん、将来の更新を視野に入れている担当者にとっても必読の内容です。

👉 この記事でわかること

- 仮設水処理とは何か、その特徴と従来方式との違い

- 回転繊維型+MBR、MBBR方式、MBR+凝集沈殿法の仕組みとメリット・注意点

- 方式ごとの性能・コスト・適用規模の比較表

- 導入時に押さえるべきコストの考え方

- セイスイ工業による具体的な導入事例

目次

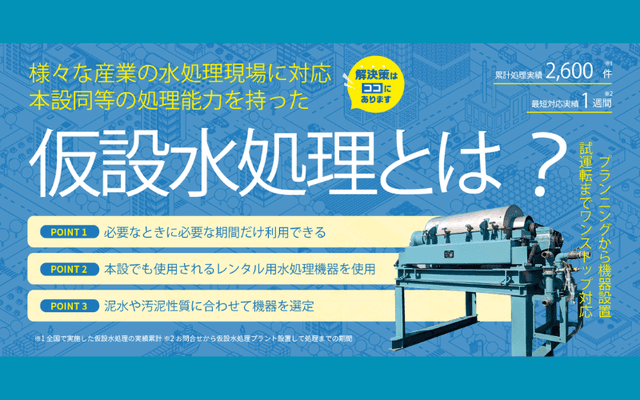

仮設水処理の基礎知識

仮設水処理とは?

仮設水処理とは、従来の大型水処理施設に比べ、汚泥処理や排水処理に必要な機能をコンパクトにまとめたユニット型の処理システムです。大型の沈殿槽や曝気槽を新たに建設する必要がなく、モジュール化された装置を現場に設置・組み合わせたり、既存ユニットをそのまま設置することで、短期間で処理システムを構築できます。これにより、省スペースでの導入や工期短縮が可能となり、現場ごとに柔軟に対応できるのが大きな特徴です。

従来方式(バキューム処理や沈殿槽処理)との違い

従来は、排水や汚泥を大型の沈殿槽やバキューム処理によって処理していました。しかし、広大な敷地や長い工期が必要で、導入コストや維持費が膨らみやすいのが課題でした。さらに、運転条件の乱れや負荷変動に弱く、処理効率が安定しない場合もあります。

一方、仮設水処理は必要な装置をユニット化して現場に直接設置するため、短期間で稼働できる上に、処理効率も高く、運用の柔軟性も向上します。更新工事の代替処理や一時的な能力増強など、従来方式では難しかった場面でも活用できるのが強みです。

省スペース・短工期・安定処理が求められる背景

近年、日本の水処理インフラは複数の大きな課題に直面しており、これらが仮設水処理プラント技術の需要を押し上げています。

- 老朽化するインフラの更新:全国の多くの上下水道施設が耐用年数を迎え、計画的かつ効率的な更新が急務となっています。仮設水処理プラントは、施設の改築更新工事中に処理機能を維持するための代替設備として不可欠な役割を果たします。

- 災害への備えと迅速な復旧:地震や水害などの自然災害が頻発する中、被災した下水処理機能を迅速に復旧させる技術の重要性が高まっています。迅速に設置・稼働できる仮設水処理プラントは、災害時の公衆衛生を守るための切り札となります。

- 水質規制の強化と環境意識の高まり:排水基準は年々厳格化しており、従来の処理方法でCOD・BOD・SSの基準値達が困難なケースが増えています。仮設水処理プラントを導入することで、既存施設を補強し、厳しい規制を遵守することが可能になります。

- 人員不足と運転管理の負担増:専門知識を持つ技術者の不足は、多くの現場で深刻な問題です。運転管理が比較的容易で、安定した処理が可能なシステムへのニーズが高まっています。

これらの背景から、柔軟性、経済性、そして信頼性を兼ね備えた仮設水処理プラントが、水インフラを支えるための戦略的なソリューションとして注目されています。

各方式の仕組みと特徴

回転繊維体前処理装置+曝気槽+MBR

この方式は、東芝が開発した回転繊維体「Habuki」を中核的な前処理装置として活用し、後段に生物的処理(曝気槽)と膜分離(MBR)などを組み合わせたハイブリッドシステムです。セイスイ工業などが提供する仮設水処理プラントで採用されています。

仕組み

直径2mの繊維状の円盤が低速で回転し、その広大な表面に付着した高濃度の微生物が、排水中の有機物(BODなど)を短時間で効率的に分解・捕捉します。わずか15分程度の滞留時間でBODを最大70%、全窒素(T-N)を最大25%削減する能力を持ちます。これにより後段の曝気槽の負荷が大幅に軽減され、システム全体の省エネとコンパクト化に貢献します。

メリット

- 高速処理と省スペース: 前処理が非常に高速なため、プラント全体の設置面積を小さくできます。

- 既存設備の能力増強に最適:既存の曝気槽の処理能力が限界に達した場合でも、その前段に設置するだけで処理能力を大幅に向上させることができます。実際に、ある食品工場ではこの方法で工期とコストを半分以下に削減し、処理能力を1.7倍に増強した事例があります。

- 迅速な立ち上がり:生物膜が短期間で形成されるため、災害時など緊急性の高い場面ですぐに処理を開始できます。

注意点

システムの処理能力は、中核となる回転繊維体装置の処理能力に依存するため、大規模な処理流量に対応するには、装置を複数台並列で設置する必要がある場合があります 。

MBBR方式(流動床式生物膜担体処理法)

MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)は、曝気槽内に「担体」と呼ばれる小さなプラスチック製の媒体を多数投入し、その表面に微生物の膜(生物膜)を形成させて排水を浄化する方式です。

仕組み

担体は曝気によって槽内を常に流動しており、排水中の有機物と効率的に接触します。これにより、従来の活性汚泥法よりもはるかに高濃度の微生物を槽内に保持でき、同じ容積の曝気槽でより多くの排水を処理することが可能になります。

メリット

- 負荷変動に強い:水量や水質の急な変動に対して非常に安定しており、処理性能が落ちにくいのが大きな特長です。

- 運転管理が容易:汚泥の返送といった複雑な管理が不要で、曝気量の調整が主な運転管理項目となります。汚泥の膨化(バルキング)といったトラブルも起こりません。

- 既存設備の能力増強が容易:既存の曝気槽に担体を投入するだけで、大規模な工事なしに処理能力を増強できます。

注意点

処理水質は良好ですが、MBR方式ほど高くはありません。固液分離のために後段に沈殿槽が必要となり、より厳しい水質基準を満たすためには追加の処理が必要になる場合があります。

膜分離活性汚泥法(MBR)+凝集沈殿法

MBR(Membrane Bioreactor)は、生物的処理(活性汚泥法)と精密ろ過膜(MF膜)などによる物理的なろ過を組み合わせた最先端の処理技術です。高品質な処理水が求められる場合に、凝集沈殿法と組み合わせて用いられることもあります。

仕組み

活性汚泥が含まれる曝気槽内に直接、あるいは後段に設置した膜ユニットで処理水と汚泥を完全に分離します。膜の微細な孔が細菌やSS(浮遊物質)を物理的に除去するため、極めて清澄な処理水が得られます。

メリット

- 極めて高品質な処理水:処理水はそのまま再利用できるレベルの清浄さで、最も厳しい排水基準にも対応可能です。

- 省スペース:従来の活性汚泥法で必要だった広大な沈殿槽が不要になるため、施設全体を非常にコンパクトに設計できます。

注意点

- コストが高い:膜モジュールや関連機器が必要なため、導入費用(初期投資)が高くなる傾向があります。

- 維持管理コスト:膜の性能を維持するために定期的な薬品洗浄や交換が必要であり、これがランニングコストを押し上げる要因となります。ただし、近年の技術革新により、エネルギー効率は大幅に改善され、従来の高度処理法と同等の省エネ水準に達しています。

方式別の比較表(性能・コスト・適用規模)

方式 | 性能(処理水質・特長) | コスト特性 | 適用規模 | メリット | 注意点 |

回転繊維体+曝気槽+MBR | 前処理でBODを最大70%削減。処理時間15分と高速。後段との組み合わせで多様な水質に対応。 | 導入コストはレンタル主体で柔軟。電力消費が少なく維持費も低い。 | 小~大規模。複数台導入や他設備との組み合わせで柔軟に対応可能。 | ・短時間で効率的に処理可能 | 大規模処理には回転繊維体装置の複数台設置が必要な場合がある 。 |

MBBR方式 | 負荷変動に強く安定した処理が可能。BOD除去率は高いが、SSはMBRに劣る。 | 導入費は中程度。運転管理が容易でランニングコストも安定的。 | 中~大規模。特に既設施設の能力増強に最適。 | ・負荷変動に非常に強い | ・MBRほどの高水質は得られにくい |

MBR+凝集沈殿法 | 極めて高品質な処理水を生成。SSや細菌をほぼ完全に除去し、水の再利用も可能。 | 導入費用は高額な傾向。膜の洗浄・交換など維持管理コストも発生する。 | 中~大規模。高水質や水再利用が必須の現場に最適。 | ・最高品質の処理水を確保可能 | ・導入コストが高い傾向 |

コストで見る選択のポイント

仮設水処理を選ぶ際には、導入費用(イニシャルコスト)とランニングコストの両面から検討することが不可欠です。

導入費用

- 回転繊維体+曝気槽+MBR:レンタルでの利用が中心となるため、大規模な初期投資を回避できます。短期間の利用や、設備投資を抑えたい場合に非常に有利です。

- MBBR方式:恒久設置の場合、導入費用は中程度です。既存の曝気槽を改造して能力を増強する場合、比較的低コストで実現できます。

- MBR+凝集沈殿法:膜ユニットや関連機器が必要なため、3方式の中では導入費用が最も高額になる傾向があります。

ランニングコスト

- 回転繊維体+曝気槽+MBR:中核となる回転繊維体の消費電力が非常に低く、後段の曝気動力も削減できるため、ランニングコストを抑えやすいのが特長です。

- MBBR方式:運転管理がシンプルで、複雑な汚泥管理が不要なため、人件費を含めた運転コストは安定的です。

- MBR+凝集沈殿法:膜の性能を維持するための薬品洗浄や定期的な交換、そして膜吸引のための動力費など、維持管理費は比較的高額になる傾向があります。ただし、技術革新により消費電力量は大幅に削減されており、その経済性は向上しています。

コストと現場条件のバランス

最適な方式は、現場の状況や目的によって異なります。

- MBBR方式は、負荷変動の激しい産業排水や、既存施設の処理能力を補強したい場合に適しています。

- MBR方式は、コストは高くとも、極めて高い放流水質が求められる場合や、処理水を再利用したい場合に必須の選択肢となります。

- 一方で、回転繊維体を活用したシステムは、短工期・省スペース・コスト抑制といった複数の要求にバランス良く応えることができます。特に、既存設備のボトルネックを解消したい場合や、災害時のような緊急対応、改築更新工事中の代替処理など、迅速かつ柔軟な対応が求められる現場で大きな強みを発揮します。

まとめ:現場に合った仮設水処理の選び方

仮設水処理の導入を成功させる鍵は、処理性能、コスト、工期、現場の制約といった要素を総合的に評価し、自社の目的に最も合致した方式を選択することです。

- 短工期・省スペース・コストを最優先し、既存設備の能力増強や緊急対応を目指すなら、回転繊維体を活用した仮設水処理プラントが有力な選択肢です。

- 負荷変動の激しい排水を安定的に処理したい、あるいは既存設備の能力を恒久的に増強したい場合は、MBBR方式が適しています。

- 最高の水質が絶対条件であり、処理水の再利用を視野に入れるのであれば、コストをかけてでもMBR方式を検討すべきです。

まずは自社の課題を明確にし、それぞれの方式が持つメリットと注意点を十分に比較検討することが、最適なソリューションへの第一歩となります。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。