排水CODの下げ方がわかる!処理方法3種のコスト比較と正しい選び方

「排水検査でCODが基準超え」「提案内容がわからない」…これは多くの担当者が抱える悩みです。この記事では、最適な処理方法を選ぶための判断基準と比較をわかりやすく解説します。

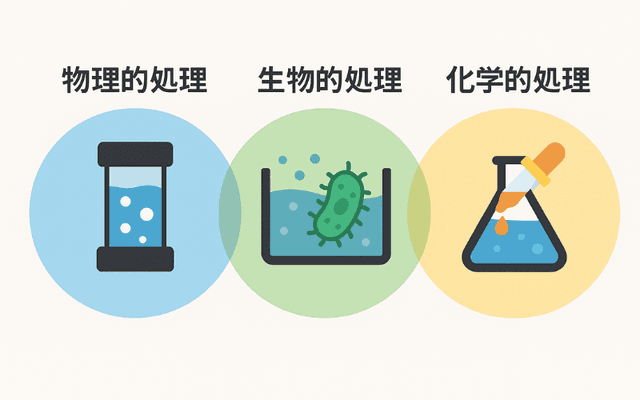

排水のCODを下げる方法は主に「物理的処理」「生物的処理」「化学的処理」の3つです。自社の排水の性質と、初期費用・維持費のトータルコストで最適な方法を選ぶことが、失敗しないための最も重要です。

この記事では、排水処理一筋の専門家が、あなたのその悩みを解決します。

そもそもCODとは?BODとの違いと、CODが高い理由

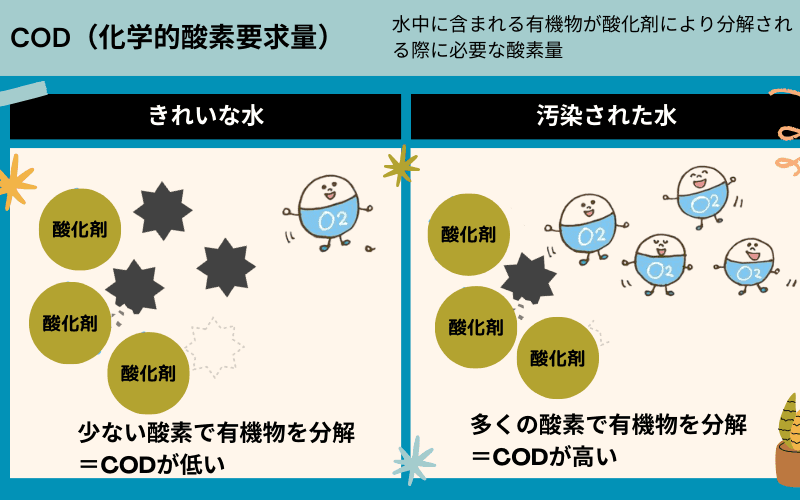

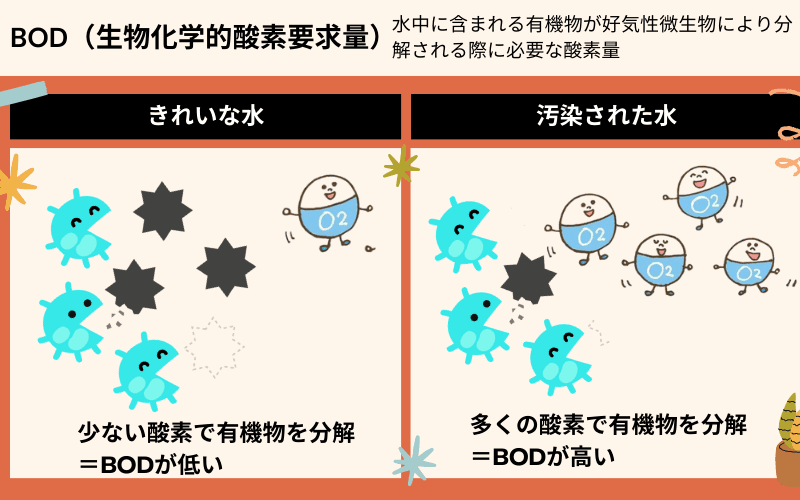

COD(化学的酸素要求量)とBOD(生物化学的酸素要求量)の違い

CODとBODはどちらも水の汚れを示す指標ですが、測定方法が異なります。

- COD:薬品で汚濁物質を分解したときに消費される酸素の量

- BOD:微生物が分解できる有機物の量

BODは「分解しやすい汚れ」、CODは「分解しにくい汚れ」まで測定されるため、実排水の全体像を把握するにはCODが不可欠です。

なぜBODよりCODの数値が高くなるのか?

BODとCODの値は、排水に含まれる「分解されやすさ」で差が出ます。

工場排水の場合

金属加工・化学・食品製造などの現場では、切削油や洗浄剤などの難分解性物質が多く含まれ、微生物で分解できない=BODに反映されず、CODが高くなる傾向があります。

下水処理場の場合

生活排水が中心のため、BODとCODは近い値になりやすいですが、産業排水が混じる地域や処理負荷が高い施設では、CODだけ高くなる現象も起こり得ます。

無視するとどうなる?水質汚濁防止法と排水基準

CODの排水基準は法律で決まっており、160mg/L(平均120mg/L)が上限です。さらに、多くの自治体ではこれより厳しい「上乗せ基準」を設けています。

基準を超えると、改善命令や罰則の対象になり、企業イメージの悪化にもつながります。だからこそ、一時しのぎではなく、根本的な対策が重要です。

【全体像】排水のCODを下げる3つの代表的な処理方法

方法①:物理的処理(活性炭吸着法)

活性炭の表面にある無数の微細な孔に、汚濁物質を物理的に吸着させて取り除く方法です。家庭用浄水器のフィルターと同じ原理です。

方法②:生物的処理(微生物分解)

排水槽の中にいる微生物(バクテリア)の力を借りて、汚濁物質を食べてもらい、水と二酸化炭素に分解してもらう方法です。

方法③:化学的処理(凝集沈殿法)

薬品(凝集剤)の化学反応を利用して、水に溶けている、あるいは浮遊している細かい汚濁物質を大きな塊にして、重力で沈殿させて取り除く方法です。

この3つの方法には、それぞれ一長一短があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。

【方法1】活性炭吸着法:難分解性物質に強い「物理的処理」

活性炭がCODを吸着する仕組み

活性炭(ヤシ殻や石炭を高温処理して生成)には、無数のミクロの孔(あな)があり、ここにCODの原因となる有機物が吸着されていきます。家庭用浄水器と同じ、シンプルな物理吸着の原理です。

メリット:設置が簡単、生物処理との組み合わせに最適

- 装置がコンパクトで、専門的な管理が不要

- 生物処理で分解しきれない難分解性CODの「仕上げ処理」に効果的

- 例:BODは微生物処理で除去 → 残るCODを活性炭で吸着

デメリット:高濃度の排水には不向き、活性炭の交換費用

- COD濃度が高すぎると、活性炭がすぐ飽和

- 定期的な交換と、使用済み活性炭の廃棄費用が発生

- コストは「中〜低濃度の排水処理」で費用対効果が出やすい

【方法2】微生物処理:コストを抑えやすい「生物処理」

微生物がCOD(有機物)を分解する仕組み

微生物が水中の有機物を食べ、水と二酸化炭素に分解する仕組みです。活性汚泥法などが代表例で、排水槽を微生物の“住まい”にして働かせます。

メリット:ランニングコストが安く、継続運用に強い

- 薬品不要で運転コストが低い

- 一度安定すれば、長期的には最も経済的

- 酸素供給(曝気)以外の手間が少ない

デメリット:安定稼働まで時間がかかる、管理が難しい

- 微生物はpH、水温、有害物質に敏感

- 稼働までに数ヶ月以上かかることも

- 排水性状の変化に弱く、突然機能低下することも

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

微生物処理は、単に槽を設置するだけでは機能しません。pHや水温、排水性状などを把握し、“生き物を育てる”意識で環境を整えることが、安定稼働への近道です。

とはいえ、「立ち上がりに時間がかかる」という弱点があるのも事実。そこで注目されているのが、Habuki。使用されている「バチルス菌」は、わずか3週間で定格処理をスタートできるため、従来よりも格段にスピーディな立ち上がりが可能です。従来の生物処理に不安がある場合も、こうした選択肢を検討することで、導入リスクを大きく下げることができます。

【方法3】凝集沈殿法:幅広く使われる「化学処理」

凝集沈殿の仕組み

薬品(凝集剤)を使って汚れを“塊(フロック)”にし、沈殿させて除去する方法です。pH調整→凝集剤→高分子凝集剤→沈殿の4ステップで処理します。

メリット:処理スピードが速く、幅広い排水に対応

- 難分解性物質にも対応可能

- SS(浮遊物質)も同時に除去

- 短時間で効果が出る即効性あり

デメリット:薬品コスト+汚泥処理費がかかる

- 凝集剤の継続使用に費用が発生

- 汚泥(産廃)の量が多く、処理コストがかさむ

- 投薬量の調整が難しく、過剰投与で汚泥が増えることも

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

安易な「凝集剤の追加投入」は、産廃コストの増大という罠に繋がります。目先のCOD値だけでなく、汚泥の発生量まで含めたトータルコストで判断しましょう。

【最重要】あなたの工場に最適なCOD処理方法の選び方《コスト比較》

👉 このパートをまとめると!

最適な方法は「排水の性質」と「トータルコスト」の2軸で決まります。フローチャートを使い、自社に合った方法の当たりを付けてみましょう。

ここまで3つの方法を解説してきましたが、「結局、うちの工場にはどれがいいんだ?」というのが、あなたの最も知りたいことだと思います。 最適な方法は、「排水の性質」と「トータルコスト」という2つの軸で判断します。

【比較表】3つの処理方法のコストと特徴を一覧で見る

まずは、これまでのおさらいとして、3つの方法を一覧表で比較してみましょう。

処理方法 | イニシャルコスト | ランニングコスト | 得意な排水 | 苦手な排水 | 管理の難易度 |

活性炭吸着 | 低~中 | 中 | 難分解性、低濃度(仕上げ) | 高濃度、SS多い | 低 |

微生物処理 | 高 | 低 | 生物分解性が高い有機物 | 毒性物質、油分多い | 高 |

凝集沈殿 | 中~高 | 高 | 難分解性、高濃度、SS多い | - | 中 |

あなたはどれ?排水の性質で当たりをつける

次に、あなたの工場の排水の性質を考えてみましょう。

- A) 難分解性の化学薬品や油分が多く、COD濃度も高い場合

→まずは「凝集沈殿」で、大元の汚れをガツンと取り除くのが基本戦略。 - B) COD濃度はそこまで高くないが、生物処理では分解できない物質が残る場合

→仕上げとして「活性炭吸着」を導入するか、凝集沈殿との併用が有効。 - C) 主な汚濁が食品カスなど、生物分解しやすい有機物である場合

→「微生物処理」が最もコスト対効果の高い選択肢となる可能性あり。

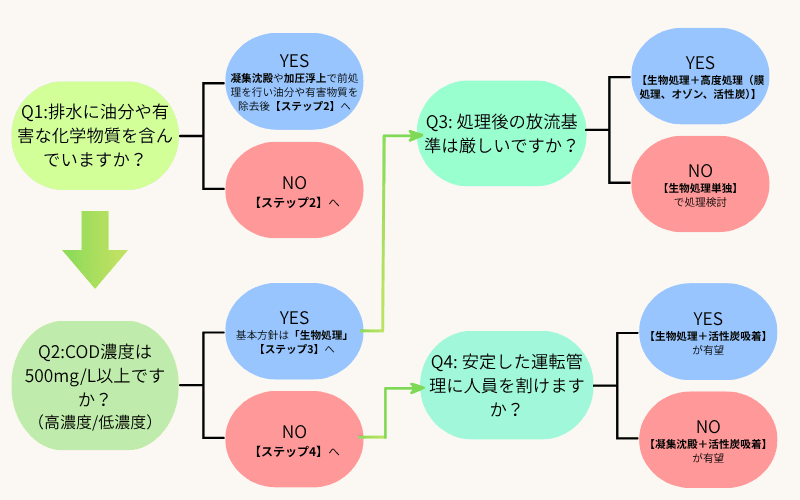

【実践】COD処理方法の選定フローチャート

この考え方を、より分かりやすくフローチャートにまとめました。ご自身の状況を当てはめて、最適な方法の当たりをつけてみてください。

※各処理方法の考え方(補足)

- 生物処理:高濃度の有機物排水に有効で、維持費を抑えやすい一方、安定した運転には管理が必要。

- 凝集沈殿(物理化学処理):油分や毒性物質の前処理に有効です。また、生物処理に比べて自動化しやすく、少ない人員での管理に向いている。

- 活性炭・高度処理:処理水質をさらに向上させたい場合や、法律などで定められた厳しい排水基準をクリアする必要がある場合に追加。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

初期費用が安いからといって飛びつくのは危険です。薬品代・産廃処理費・交換部品費などを含めた「5年間の総コスト」で判断することが、後悔しない選び方のカギです。

私が信頼できると感じる業者は、こうしたトータルコストのシミュレーションまで提案書に記載してくれます。この視点を持つだけで、提案を鵜呑みにせず、冷静に比較・選定できるようになります。

失敗しないための第一歩!業者に相談する前に必ずやるべきこと

👉 このパートをまとめると!

業者任せにする前に、自社の排水の「現状把握」が必須です。pH・SS・排水量は最低限、自分で測っておきましょう。

処理方法の候補が見えてきたとしても、すぐに業者に相談するのは時期尚早です。その前に、「自社の排水がどんな状態なのか」を把握しましょう。これを怠ると、高価で過剰な設備を提案されるリスクが高くなります。

最低限これだけは!測っておくべき3項目(pH・SS・排水量)

専門分析は業者に任せるとしても、以下の3つは自社で簡易に確認可能です。

項目確認ポイントpH試験紙や安価な測定器でOK。時間帯ごとの変動を確認。SSコップに排水を汲み、濁りや沈殿を目視で確認。排水量1日の排水量を概算。変動がある場合はその幅も把握。

可能ならやってみたい!簡易ジャーテスト

市販のテストキットを使えば、どの凝集剤が効くかを自分の目で確認できます。

これは、業者の提案が妥当かを見極める「判断材料」にもなります。やれるなら、ぜひ実施をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1:法律で定められたCODの排水基準の数値を教えてください。

A1:

水質汚濁防止法では、全国一律で160mg/L以下(日間平均では120mg/L)と定められています。ただし、多くの自治体では、これより厳しい「上乗せ基準」を条例で定めています。必ず自社の工場所在地を管轄する自治体の環境課などに確認することが重要です。

Q2:凝集沈殿を試しても、CODが下がりきらないのはなぜですか?

A2:

いくつか原因が考えられますが、最も多いのは「pHの調整が不適切」なケースと「凝集剤の種類が排水の性質に合っていない」ケースです。凝集剤には様々な種類があり、効果を発揮するpHの範囲も異なります。まずは、pHが適正範囲にあるかを確認することから始めてみてください。

まとめ:最適なCOD対策は、正しい現状把握から

排水中のCODを下げるには、まず「なぜ高いのか」という原因を把握することが不可欠です。工場や下水処理場では、微生物で分解できない難分解性物質が多く含まれており、BODよりもCODが高くなる傾向があります。

代表的な処理方法は「物理的処理」「生物的処理」「化学的処理」の3つ。それぞれに特性とコストの違いがあり、自社の排水の性質に応じた選定が求められます。

特に重要なのは、初期費用だけで判断せず、5年間のトータルコストで比較すること。また、業者に相談する前に、自社でpHや排水量などの現状を把握しておくと、最適な提案を受けやすくなります。

次のステップとして、より具体的な対応方法を知りたい方は、以下の関連記事もぜひご覧ください。