下水処理場におけるCOD低減対策とは|原因と対策、最新技術まで解説

下水処理場でも、COD(化学的酸素要求量)の低減が重要な課題となっています。基準値を超過した場合、環境基準違反による行政指導や、地域住民からの信頼低下、さらにはESGやSDGsへの対応不十分といった評価リスクにもつながります。

特に近年は、有機物の増加や負荷変動により、既存の処理施設だけでは対応が難しいケースも増えており、追加処理や緊急対応策が求められる場面も増えています。

本記事では、CODが高くなる主な原因とその影響、そして実際に現場で活用されているCOD低減のための技術や設備、仮設水処理プラントを活用した対策方法まで、わかりやすく解説します。

目次

CODとは?BODとの違いと意味

COD(化学的酸素要求量)の定義

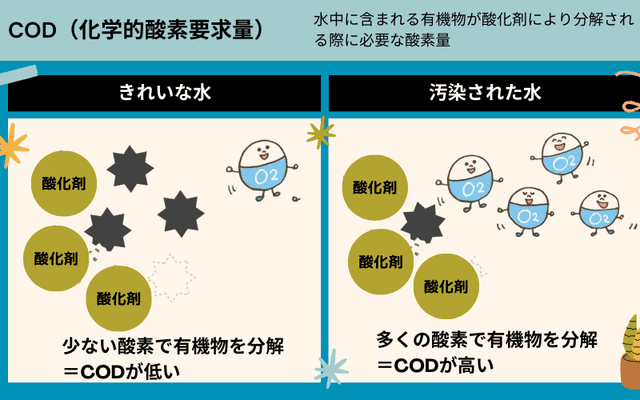

COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)とは、水の中に含まれる有機物を、薬品で酸化するときに必要な酸素の量を示す指標です。

簡単に言えば、「水がどれだけ汚れているか(=有機物がどれだけ含まれているか)」を数値で表すものです。

この数値が高いほど、水の中に酸素を消費する物質が多く含まれており、環境への負荷が大きい状態を意味します。特に、湖や海のように流れが少ない場所では、COD値が高い水の排出は、酸欠や悪臭の原因となり、生態系にも悪影響を与える恐れがあります

BODとの違い(測定原理・用途)

BOD(生物化学的酸素要求量)とCOD(化学的酸素要求量)は、いずれも水中の有機物の量を示す水質指標ですが、測定方法と対象とする有機物の範囲が異なります。

指標 | 意味 | 測定方法 | 対象とする有機物 | 測定にかかる時間 |

|---|---|---|---|---|

BOD | 生物の活動により消費される酸素量 | 微生物による分解 | 主に生物分解性有機物 | 約5日 |

COD | 化学薬品によって酸化される酸素量 | 薬品による酸化 | 生物分解性+難分解性有機物 | 約2時間 |

BODは自然界での分解に近い数値を表す一方、CODは短時間で全体的な有機汚濁の程度を把握できる利点があります。そのため、下水処理場や工場排水の管理においては、即時的な水質評価が可能なCODが重視される傾向にあります。

なぜ下水処理場でCOD低減が求められるのか?

下水処理場におけるCOD(化学的酸素要求量)の管理は、水質環境を守るうえで欠かせない取り組みです。近年では、法規制の強化や地域住民からの関心の高まりに加え、企業・自治体に対する社会的責任も大きくなっています。

COD値が高いままの排水は、水域の酸素不足を引き起こし、生態系への影響や地域との信頼関係の損失にもつながりかねません。こうした背景から、下水処理場では、これまで以上に安定した水質管理と効果的なCOD低減対策が求められています。

法規制の強化と自治体からの指導

近年、水質汚濁防止法などに基づく排水基準が強化され、CODに関する管理もより厳密に求められるようになっています。特に、基準値を超えた排水が継続すると、行政指導や罰則の対象となるケースもあります。

また、自治体によっては独自の基準や運用があるため、地域ごとの規制に対応する柔軟な管理体制も必要です。こうした状況から、早期の対策や技術導入が不可欠となっています。

地域環境への影響と住民への配慮

COD値が高い排水は、水中の酸素を消費し、生物が住みにくい環境をつくってしまいます。これにより、魚が減ったり、水の色や臭いが悪化したりと、地域の自然環境や住民の生活にも影響を与えかねません。

下水処理場は地域と共存するインフラとして、こうした環境リスクを未然に防ぐ責任があります。安定した処理能力を維持することが、住民との信頼関係を築くうえでも重要です。

ESG・SDGs対応としての環境負荷削減

企業や自治体にとって、環境負荷の低減は「社会的評価」にも直結します。近年はESG(環境(Environment)社会(Social)ガバナンス(Governance))投資やSDGsへの対応が重視されており、水処理分野においても透明性ある環境対策が求められています。

CODの低減は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であり、事業の信頼性や将来性を示すうえでも有効なアピールとなります。

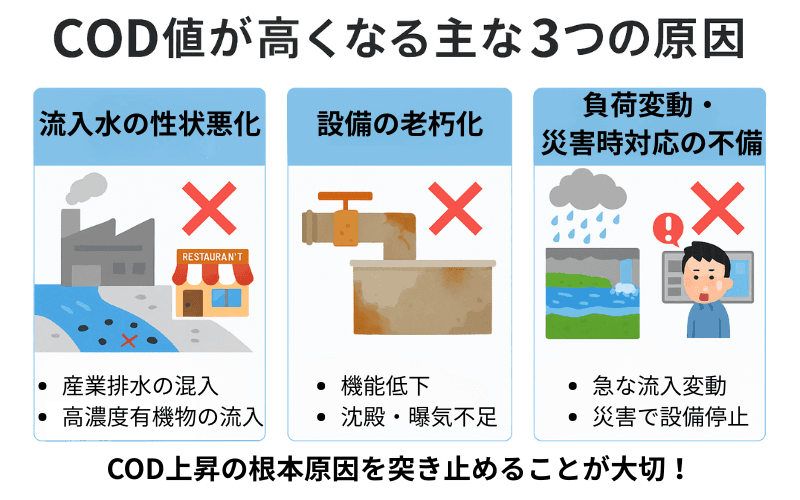

COD値が高くなる原因とは?

下水処理場におけるCODの上昇は、排水基準の逸脱や環境への悪影響を招くリスクがあります。特に、産業排水の混入や設備の老朽化、災害時の急激な流入変動などが原因となりやすく、安定した処理の妨げとなります。

ここでは、現場でよく見られるCOD上昇の原因を3つの視点から解説します。

流入水の性状悪化(産業排水の影響など)

下水処理場には、家庭排水に加えて、工場や施設などからの産業排水が流れ込むことがあります。これらには油分や高濃度の有機物が含まれる場合があり、CODが上昇する原因になります。

また、雨天時には土砂やごみを含む雨水が一気に流入し、水質が急激に悪化することもあります。こうした性状の変化に対処できないと、処理能力を超えてしまい、排水の質が悪化する恐れがあります。

処理フロー・設備の老朽化

古くなった水処理設備では、十分な前処理ができず、処理全体の効率が落ちる傾向にあります。曝気装置が劣化して酸素供給が不足したり、活性汚泥の働きが弱まることもCODが下がらなくなる要因の一つです。

適切なメンテナンスや設備更新を行わないと、想定していた処理性能を維持できず、基準値超過の原因となります。

負荷変動・災害時対応の不備

集中豪雨や台風などの自然災害によって、大量の雨水が短時間で流入すると、一時的に処理能力を超え、CODが急上昇するケースがあります。

また、停電や設備トラブルなどの緊急時に備えた体制が不十分だと、排水処理が止まり、環境負荷が高くなる危険もあります。こうしたリスクに対応するには、仮設水処理プラントの活用や、事前のマニュアル整備などが有効です。

COD低減のための技術と対策

下水処理場におけるCODの安定的な除去には、単一の手法では対応しきれない場合が多く、複数の技術を組み合わせた「段階的・柔軟なアプローチ」が重要です。処理水の水質や流入負荷、施設の老朽化状況によって最適な手法は異なります。ここでは、基本的な処理工程ごとの対策と、近年注目されている即応型の仮設水処理プラントについて解説します。

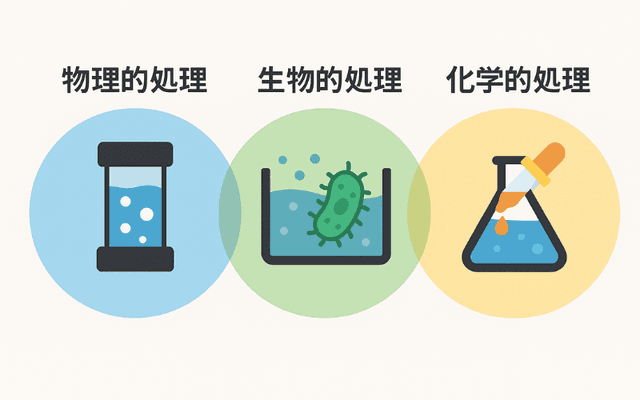

処理方法別に見るCOD低減の基本アプローチ

COD除去の基本は、「物理的処理」「生物的処理」「化学的処理」の3つのアプローチを組み合わせることにあります。

- 物理的処理

スクリーンや沈殿池を用いた固形物や浮遊物の除去が行われます。これにより後段の処理負荷を軽減します。 - 生物的処理

活性汚泥や接触ばっ気法などを用い、微生物の力で有機物を分解し、COD値を安定的に低下させます。 - 化学的処理

凝集剤や酸化剤を使って除去しにくい有機物を処理します。物理・生物処理だけでは対応しきれない負荷変動や難分解性物質にも対応できます。

これらの処理を、施設の条件や排水の性状に応じて最適に組み合わせることが、安定した運転とCOD低減の鍵となります。

難分解性有機物への対策と高度処理の活用

合成高分子や薬品成分など、微生物で分解しにくい物質が多い排水には、膜分離(MBR)や酸化処理(オゾン、Fenton反応など)の導入が有効です。高い処理性能を持つ一方でコストも大きいため、水質目標や施設規模に応じた適用判断が求められます。

緊急時・繁忙期を乗り切る仮設水処理の導入

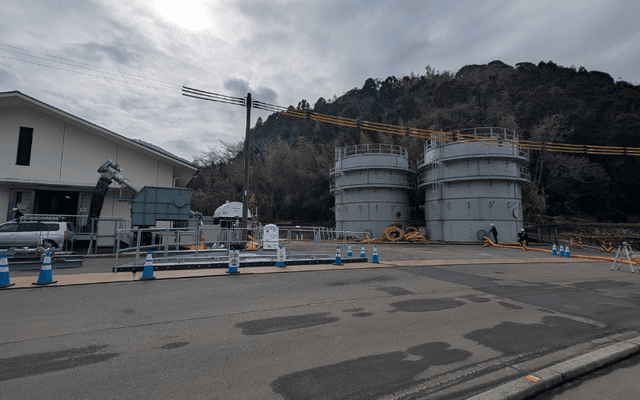

集中豪雨や設備トラブルなどで処理能力が不足する際は、セイスイ工業の仮設水処理プラントが迅速に対応できます。短期間で設置・運転でき、一時的なCOD上昇を抑制します。

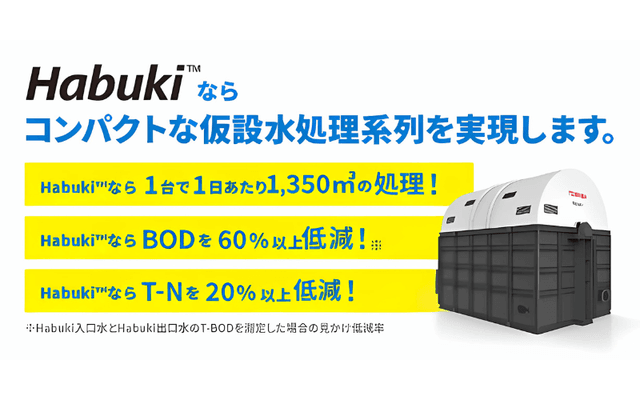

さらに、東芝のHabukiを仮設水処理プラントに組み込むことで、BODやSS(浮遊物)の大幅な除去が可能であり、これにより下流の処理負荷を軽減し、結果としてCODの安定的な低減にもつながります。

特に既存設備と組み合わせることで、全体の処理効率が向上し、突発的な負荷にも柔軟に対応できます。省スペース・省電力で既設設備にも後付け可能です。

この組み合わせにより、突発的な負荷増にも安定して対応でき、処理水質の維持と環境リスクの低減に大きく貢献します。

セイスイ工業の仮設水処理の活用事例

下水処理施設では、自然災害や設備老朽化、更新工事など、想定外の事態や処理能力の一時的な不足が起こりうる場面が少なくありません。こうした状況下でも、排水基準を守り、地域環境への影響を最小限に抑えることが求められます。

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、「すぐに運べて、すぐに処理できる」を強みに、緊急時の応急対応から長期運用の代替処理まで幅広く対応可能。各現場の課題や目的に合わせた柔軟な設計と運用で、CODやBODの低減をはじめとする水質改善に高い実績を持ちます。

実際に導入された2つの事例を通じて、その効果と活用方法をご紹介します。

セイスイ工業の仮設水処理の強みと導入メリット

下水処理場では、災害・設備故障・更新工事・負荷増など、突発的な処理需要の変動に柔軟に対応できる体制が求められます。

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、「止めない処理体制」を支える即応性・拡張性・経済性に優れており、全国の現場で導入実績を重ねています。

本セクションでは、他社にない技術力「Habuki」を含む、セイスイ工業の仮設水処理が選ばれる理由と、その具体的メリットをわかりやすく紹介します。

独自技術「Habuki」による高性能・スピード対応

「Habuki」は、東芝が開発した高性能の水処理技術で、省スペース・高処理効率・短時間でのBOD・COD除去が特長です。セイスイ工業はこの技術を業務提携のもとで取り入れ、仮設水処理プラントの中核技術として提供しています。

「短期間で設置・即稼働できる仮設水処理プラント」と、「高性能処理を実現するHabuki」の組み合わせにより、緊急時や短期工事対応でも、高い水質改善効果を短時間で実現可能です。

実際に、現場ではBODをわずか15分で60%以上除去した実績もあり、処理プロセスは現場ごとに最適化。モニタリングにより運転条件も柔軟に調整でき、安定した水質管理を支えます。

あらゆる現場課題にフィットする柔軟な設計対応

仮設でありながら、セイスイ工業の水処理プラントは、高濃度有機汚濁や難分解性物質を含む排水にも対応。

モジュール方式で、状況に応じてプラントを自由に組み合わせられるため、既存施設の構成や水質条件に合わせたオーダーメイド運用が可能です。これにより、処理効率と経済性のバランスをとりつつ、確実な法令遵守と安定稼働が両立できます。

初期投資を抑えた“必要なときだけ”の柔軟導入が可能

仮設水処理プラントの大きな利点は、必要な期間・処理量に応じて柔軟にスケーリングできる点にあります。常設設備のような初期建設費が不要で、レンタル方式により費用を変動対応させることができ、運用コストの最適化に貢献します。

特に繁忙期や更新工事時の一時対応として、コストパフォーマンスと即効性を兼ね備えたソリューションとして評価されています。

まとめ:下水処理用におけるCOD低減は「予防」と「即応」の両輪がカギ

下水処理場におけるCODの管理は、法令順守・環境保全・地域との信頼構築に直結する重要課題です。

流入水の性状変化や設備の老朽化、突発的な負荷変動といった現場課題に対しては、物理・生物・化学的処理の組み合わせや高度処理技術の導入によって柔軟に対応する必要があります。

特に近年は、仮設水処理プラントの導入による即応型のCOD低減が注目されています。

セイスイ工業では、東芝の高性能水処理技術「Habuki」を取り入れた仮設水処理プラントを活用し、緊急時の高負荷にも迅速かつ確実に対応。必要な期間・処理量だけ導入できる柔軟性も評価され、コスト最適化と高い処理性能を両立しています。

今後も安定した水質管理を実現するためには、“備え”と“対応力”の両立が不可欠です。仮設水処理や高度処理ソリューションの導入を検討することで、下水処理現場のリスク低減と持続的運用を実現できます。