イオン交換の原理とは?交換反応・選択制・平衡のしくみ

イオン交換は、水処理や化学プロセスに欠かせない分離・精製技術のひとつです。

しかし、「なぜ特定のイオンだけが交換されるのか?」「交換反応はどう進むのか?」と問われると、正確に説明できる人は多くありません。

本記事では、イオン交換の反応原理・選択性・平衡のしくみを科学的に解説します。化学反応というより、電荷のバランスで起こるイオンの入れ替え現象として、樹脂内部での交換メカニズムと選択性の理由をわかりやすく整理します。

「イオン交換とは何か?」という基本や用途は、別記事「【水処理の基本】イオン交換とは?仕組み・種類・活用事例を解説」で紹介しています。

本記事ではその一歩先として、理論から技術を理解し、処理設計や応用に役立つ考え方を掘り下げます。

👉 この記事でわかること

- イオン交換が起こる基本のしくみと電気的な入れ替えの考え方

- 特定のイオンだけが選ばれる「選択性」と反応が止まる「平衡」の原理

- 樹脂の構造や種類によって変わる性能と使い方のポイント

イオン交換の基本原理

💡 ポイント

- イオン交換は、化学反応ではなく電気的な入れ替えによる現象。

- 反応は可逆的で、再生すれば何度も使える。

- シンプルな原理ながら、純水製造から環境修復まで幅広く応用されている。

イオン交換とは ― 化学反応ではなく“イオンの入れ替え現象”

イオン交換とは、水中の電気を帯びた粒(イオン)を入れ替えて水質を調整する仕組みです。一見化学反応のようですが、実際は電気のバランスを保つために自然に起こる現象で、反応そのものはシンプルです。

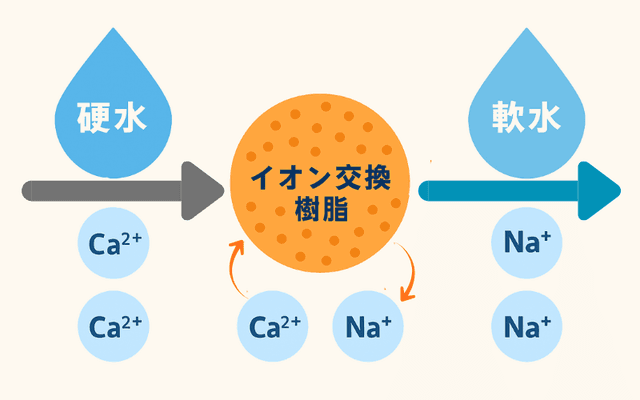

たとえば、カルシウムイオン(Ca²⁺)が多い硬水をナトリウムイオン(Na⁺)型の樹脂に通すと、カルシウムが樹脂に吸着し、代わりにナトリウムが水中に放出されます。

つまり、イオンが「場所を交換」することで水の性質(硬度など)が変わるのです。

この仕組みは可逆的(行ったり来たりできる)で、樹脂を酸やアルカリで再生すれば何度でも使用可能です。繰り返し使えることこそ、イオン交換が広く利用される理由のひとつです。

陽イオン交換と陰イオン交換の違い

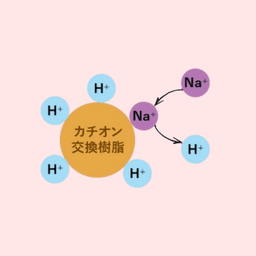

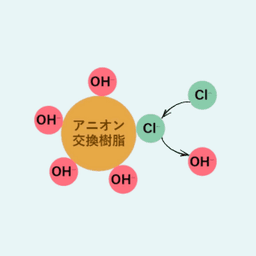

イオンには、プラスの電気を持つ陽イオンと、マイナスの電気を持つ陰イオンがあります。そのため、イオン交換にも次の2種類があります。

陽イオン交換:カルシウム(Ca²⁺)、マグネシウム(Mg²⁺)、ナトリウム(Na⁺)などを入れ替える → 硬度を下げたり、スケールの発生を防ぐために使用

陰イオン交換:塩化物(Cl⁻)、硝酸(NO₃⁻)、フッ素(F⁻)などを入れ替える → 有害イオンの除去や純水仕上げに利用

たとえば、ナトリウム型の陽イオン交換樹脂にカルシウムを含む水を通すと、次のような入れ替えが起こります。

2Na⁺(樹脂内) + Ca²⁺(水中) ⇄ Ca²⁺(樹脂) + 2Na⁺(水中)

このように、水中と樹脂の間でイオンが行き来し、電気的なバランスを保っています。

樹脂内部で起こる“交換反応”のイメージ

イオン交換を担うのは、イオン交換樹脂と呼ばれる小さなビーズ状の素材です。

樹脂の内部には目に見えない細孔が無数にあり、その表面には電気を帯びた固定イオン基が存在します。

水が流れると、固定イオン基に結合した反対電荷のイオン(移動イオン)が水中のイオンと入れ替わり、電気的バランスを保ちながら反応が進みます。イオンの濃度や水の流速によって交換の進み方は変化し、粒径が小さいほど反応は速い一方で、水の通りにくさ(圧損)も増します。そのため、反応速度と通水効率のバランス設計が、装置運転の重要なポイントとなります。

イオン交換の選択性と平衡

イオン交換は、水中の多くのイオンの中から特定のイオンを優先して入れ替える性質を持っています。この「選ぶ力」を選択性(せんたくせい)と呼びます。

また、反応が進みすぎず一定のところで落ち着く平衡(へいこう)という状態もあります。この2つを理解すると、イオン交換の反応の進み方がよりイメージしやすくなります。

💡ポイント

- イオン交換は「どのイオンを選ぶか」と「どこで止まるか(平衡)」で決まる

- 樹脂の種類や水質条件で反応の進み方が変わる

- 実際の運転では、理論と経験の両立が最適化のカギ

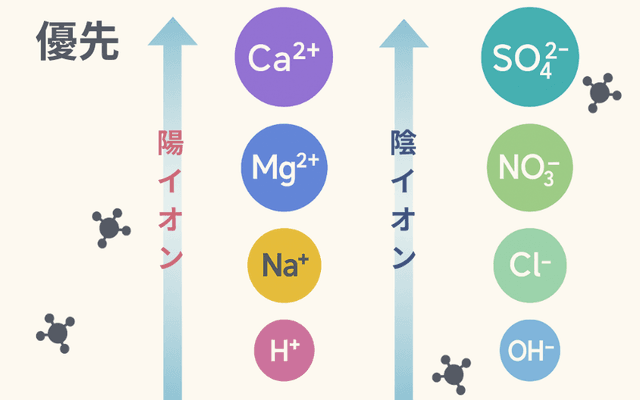

なぜ“特定のイオン”を優先的に吸着するのか?

イオン交換樹脂は、無作為にイオンを入れ替えるのではなく、「どのイオンがつきやすいか」を選んで反応します。

たとえば、水中にナトリウム(Na⁺)とカルシウム(Ca²⁺)がある場合、樹脂は電荷の大きいCa²⁺をより強く引きつけ、優先的に吸着します。イオンが選ばれる度合い(選択性)は、主に次の性質に左右されます。

- 価数(電荷の大きさ):大きいほど結びつきやすい(例:Ca²⁺ > Na⁺)

- イオン半径:適度に小さいほど樹脂内部に入りやすい

- 水和エネルギー:弱いほど交換されやすい

つまり、「小さくて電荷が強く、水と結びつきすぎないイオン」ほど優先されるということです。

実際の水処理では、次のような一般的な序列が知られています。

- 陽イオン:Ca²⁺ > Mg²⁺ > Na⁺ > H⁺

- 陰イオン:SO₄²⁻ > NO₃⁻ > Cl⁻ > OH⁻

この傾向を利用して、目的の成分を効率よく除去できる樹脂を選定します。

交換平衡と濃度依存性

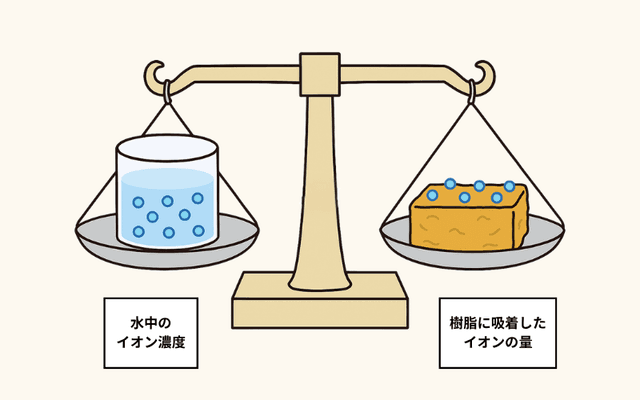

イオン交換の反応は、一方向に進むわけではありません。水中のイオン濃度と、樹脂に吸着しているイオンの量が釣り合うと、「交換平衡(こうかんへいこう)」と呼ばれる安定状態になります。

たとえば、水にCa²⁺が多いときは樹脂が吸着を進めますが、濃度が下がると入れ替えが起こりにくくなり、やがて止まります。この反応の進み方には次の要素が影響します。

- 共存イオン(Na⁺・K⁺など)が多いと交換が進みにくい

- 温度やpHによって反応速度・選択性が変化する

- 流速や接触時間が短いと十分に交換されない

そのため実運転では、水質・樹脂の種類・流量条件をバランスさせる設計が重要です。たとえば、以下のような使い分けが行われています。

- 濃度の高い排水は 強酸性/強塩基性樹脂 で一気に処理

- 微量成分の除去は 選択性の高い樹脂 で丁寧に仕上げ

イオン交換樹脂の構造と特性

イオン交換を支える中心素材がイオン交換樹脂です。見た目は小さなビーズですが、内部構造や性質によって「どんなイオンをどれだけ除去できるか」が大きく変わります。

💡ポイント

- スチレン系:強くて安定/アクリル系:やわらかく扱いやすい

- 官能基が入れ替えるイオンの種類を決める

- 粒径や構造も性能や反応速度に影響する

マトリクス構造の違い(スチレン系・アクリル系)

イオン交換樹脂の骨格には、スチレン系とアクリル系の2種類があります。イメージとしては、「強度を求めるならスチレン系」、「やさしさ(柔軟性や親水性)を求めるならアクリル系」といった違いです。

スチレン系は丈夫で耐熱・耐薬品性に優れ、工業用水や純水製造など高負荷用途に多く使われます。

一方、アクリル系はやわらかく親水性が高いため、食品や排水処理に適しています。

固定イオン基と移動イオンの関係

樹脂内部の電荷を持つ部分「官能基」で、イオンの入れ替えが行われます。

- 陽イオン交換樹脂:Ca²⁺やNa⁺などのプラスイオンを交換

- 陰イオン交換樹脂:Cl⁻やNO₃⁻などのマイナスイオンを交換

官能基の種類によって、除去できるイオンの範囲や反応の強さが変わります。

樹脂の粒径・多孔性が与える影響

樹脂の粒の大きさや内部構造も性能に影響します。粒が細かいほど反応は速いものの圧力損失が増え、多孔性(穴が多い)タイプは有機物や大きな分子の処理に向きます。

つまり、「どんな水を、どんなスピードで処理したいか」によって最適な樹脂が変わります。

イオン交換の再生と寿命管理

イオン交換樹脂は使い捨てではなく、再生して繰り返し使える素材です。ただし、再生方法や運転条件によって寿命は大きく変わります。

再生とは ― 樹脂を繰り返し使うためのプロセス

樹脂は水中のイオンを吸着し続けると、やがて吸着サイトが満杯になります。そこで酸やアルカリを流してイオンを押し出し、樹脂を元の状態に戻す操作が「再生」です。

この再生を定期的に行えば性能を維持できますが、薬品濃度や流速が合わないと効率が下がり、樹脂の劣化につながります。運転条件の最適化が長寿命化の鍵です。

再生時に注意したい環境と安全面

再生で発生する廃液には薬品や塩分が多く含まれるため、そのまま排出せず中和処理や再利用を行うのが一般的です。

また、薬品の使いすぎ防止・目詰まり対策など、日常的なメンテナンスも寿命延長に欠かせません。

イオン交換技術の応用と他技術との組み合わせ

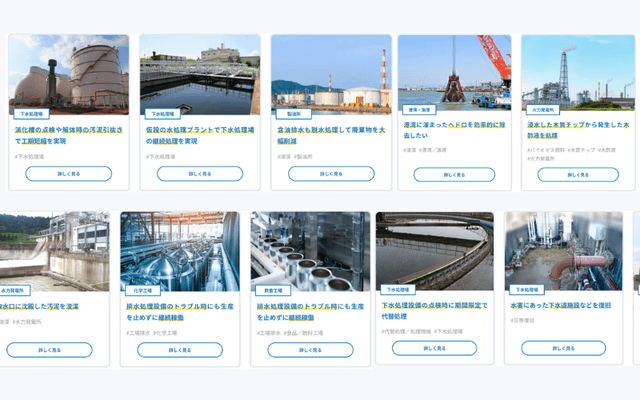

イオン交換は、軟水化や純水製造などにとどまらず、重金属除去や再利用水の精製など、幅広い場面で活用されています。

💡 ポイント

- 再生を行えば樹脂は繰り返し使える

- 廃液処理と薬品管理が環境配慮のカギ

- 他の技術と組み合わせて、より柔軟で効率的な処理が可能

幅広い応用分野 ― 軟水化から金属除去まで

ボイラー用水や製造ラインの軟水化、排水中の金属や硝酸イオンの除去など、「不要な成分だけを選んで除去できる」点が強みです。

食品・医薬・電子分野など、高純度の水が求められる現場でも欠かせません。

新しい応用 ― PFASや難分解性物質への挑戦

近年は、PFAS(有機フッ素化合物)などの処理にもイオン交換が注目されています。特定の樹脂を使えば、従来よりも効率的に吸着できることがわかっており、研究や実証も進んでいます。

他技術との組み合わせで広がる可能性

イオン交換は、活性炭やRO膜などと組み合わせることで、より高精度で効率的な処理が可能になります。

たとえば「凝集沈殿で大量処理 → イオン交換で仕上げ」のように、役割を分けることでコストと性能の両立ができます。

まとめ:イオン交換の原理を理解すると、水処理の最適化が見えてくる

イオン交換は、化学反応ではなく電気的な入れ替えという自然現象を利用したシンプルな仕組みです。

しかしその中には、「どのイオンを選ぶか」「どこで止まるか」という繊細なバランスがあり、樹脂の構造や運転条件によって性能が大きく変わります。

基本原理を理解すれば、処理水質に合った樹脂選定や再生周期・流量の最適化、他技術との組み合わせによる効率化など、実際の水処理設計に直結した改善が可能です。

💡ポイント

- イオン交換は「電気のバランス」で進む入れ替え反応

- 樹脂の種類と条件が、選択性や平衡を決める

- 原理を知ることで、運転・設計・環境対応を最適化できる

セイスイ工業では、豊富な実績と現場経験をもとに、水質や目的に合わせた最適な水処理ソリューションをご提案しています。「処理方法を検討している」「コストや運転を見直したい」など、まずはお気軽にご相談ください。