イオン交換樹脂とは?特徴・用途・選定のコツを徹底解説

水処理や化学プロセスでよく耳にする「イオン交換樹脂」。純水製造や排水処理、金属回収など、あらゆる分野で活躍する素材ですが、「どんな種類があるのか?」「どれを選べばいいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

イオン交換樹脂は、水の中のイオンを“選んで入れ替える”ことで水質を整える、高分子のビーズ状素材です。

見た目は同じでも、内部構造や官能基の違いによって性能や適した用途が大きく変わります。適切に選定・再生することで、コストを抑えつつ高精度な処理を実現できる点が魅力です。

この記事では、イオン交換樹脂の仕組み・種類・選び方を整理し、用途に合う樹脂の判断ポイントを解説します。

👉 この記事でわかること

- 仕組みと種類:官能基でイオンを入れ替える働き/陽・陰、強・弱、スチレン系・アクリル系の違い

- 用途と選定:純水・軟水化・排水・食品/医薬/電子での使い分けと、目的・対象イオン・再生方法による選び方

- 運用とコスト:再生の手順、劣化サイン・寿命、前処理と運転条件の最適化で性能維持とコスト低減

イオン交換樹脂とは?

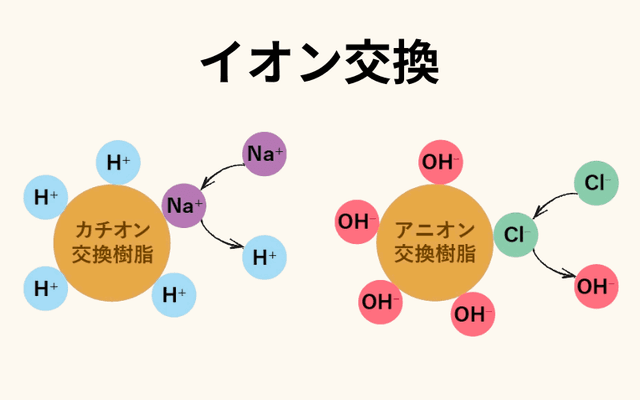

水中のイオンを入れ替える「イオン交換」を支える素材

イオン交換樹脂は、水の中に含まれるイオン(電気を帯びた粒)を入れ替えることで、水質を調整するための素材です。ビーズ状の樹脂の内部には細孔があり、表面の官能基が水中の反対電荷のイオンと入れ替わります。結果として、カルシウムや硝酸イオンなどを除去できます。

イオン交換は化学反応ではなく電気的な入れ替えで、樹脂はその現象を効率化する舞台です。

イオン交換樹脂の種類

イオン交換樹脂は、内部の構造や持っている官能基の種類によって性質が大きく変わります。分類は主に①陽・陰イオン、②強/弱型、③スチレン系/アクリル系の3軸です。

💡 ポイント

- イオン交換樹脂は「電気のバランスでイオンを入れ替える」素材。

- 「陽イオン用・陰イオン用」「強型・弱型」「スチレン系・アクリル系」で選定が変わる。

- 水質や目的に合った樹脂を選ぶことで、処理効率・再生コストが大きく改善できる。

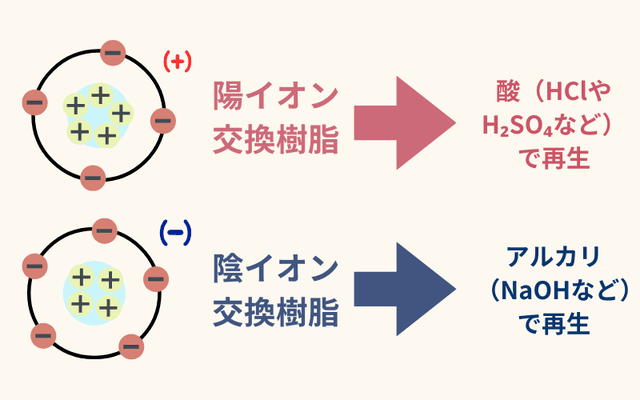

陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の違い

イオンには、プラスの電気を持つ陽イオンと、マイナスの電気を持つ陰イオンがあります。それぞれに対応するのが「陽イオン交換樹脂」と「陰イオン交換樹脂」です。

- 陽イオン交換樹脂:カルシウム(Ca²⁺)やマグネシウム(Mg²⁺)など

→硬度除去、軟水化、スケール防止 - 陰イオン交換樹脂:塩化物(Cl⁻)、硝酸(NO₃⁻)、フッ素(F⁻)など

→ 硝酸・フッ素などの除去、純水の仕上げ処理

これらを組み合わせることで、純水や超純水を作ることができます。

強酸性型・弱酸性型/強塩基性型・弱塩基性型の特徴

強酸性型は広いpHで安定し、硬度除去〜純水まで幅広く対応。弱酸性型は再生コストが低く、軽負荷や金属除去に向きます。

強塩基性型は酸性条件でも安定し硝酸・塩化物などに、弱塩基性型は中性域の有機酸などに適します。

スチレン系・アクリル系マトリクスの違い(耐久性・親水性)

スチレン系は耐久・耐薬品性に優れ、高温・高負荷の純水・工業用途に適します。

アクリル系は親水性が高く低臭で、食品・医薬や有機物を含む排水に向きます。

用途別の使い分け

💡 ポイント

「硬度を下げたい」「不純物をゼロにしたい」「有害成分を除去したい」など、目的によって使う樹脂の種類が異なるのがイオン交換の特徴です。

純水・軟水化・排水処理などの代表用途

用途は純水製造・軟水化・排水処理が中心です。純水では強酸性×強塩基性の組み合わせで不純物を極限まで除去、軟水化はナトリウム型樹脂で硬度成分を除去します。排水では有害イオンを選択除去し、凝集・活性炭・ROなどと併用して効率化します。

食品・医薬・電子産業などへの応用

これらの分野では「安全性」「再現性」「微量不純物の管理」が求められるため、用途ごとに厳密に選定された樹脂が使用されています。

【食品分野】 砂糖やアミノ酸、酵素の精製・脱塩などに使用。アクリル系の親水性樹脂が多く使われ、安全性と風味保持が重視されます。

【医薬・バイオ分野】 原薬や中間体の精製、タンパク質や抗生物質の分離など。選択的な吸着特性を利用して、特定成分だけを分離・精製します。

【電子・半導体分野】 超純水製造ラインで不可欠な素材。極微量のイオンすら除去するため、高純度・低溶出型のスチレン系強酸性・強塩基性樹脂が使われます。

PFAS・重金属など特殊用途での展開

- PFAS(有機フッ素化合物)対策

疎水性と選択吸着性を併せ持つ特殊な陰イオン交換樹脂が登場。

活性炭よりも除去効率が高く、再生・回収も可能なタイプが開発されています。 - 重金属除去(鉛・カドミウム・クロムなど)

高選択性の陽イオン交換樹脂を使用。排水リサイクルや回収再利用にも応用。 - 複合システムへの応用

RO膜や活性炭、凝集沈殿などと組み合わせることで、「大量処理+高精度仕上げ」を両立するハイブリッド処理も進化しています。

イオン交換樹脂の選び方

💡 ポイント

- イオン交換樹脂は、水処理から化学・食品・環境分野まで幅広く利用される。

- 用途や対象イオンに応じて、「陽・陰」「強・弱」「スチレン・アクリル」を組み合わせて最適化。

- 初期性能だけでなく、再生性と維持コストのバランスを考えることが重要。

処理目的・対象イオン・再生方法で変わる選定基準

選定は①目的(硬度・純水・有害除去)②対象イオンと濃度③再生と運転条件の3点を整理するのが基本です。

高負荷の工業排水には強酸性・強塩基性、軟水化など一般用途には弱酸性が適します。食品・医薬では安全性と親水性からアクリル系が選ばれます。

つまり、処理目的や水質条件に応じて、性能・再生性・コストのバランスを見極めることが重要です。

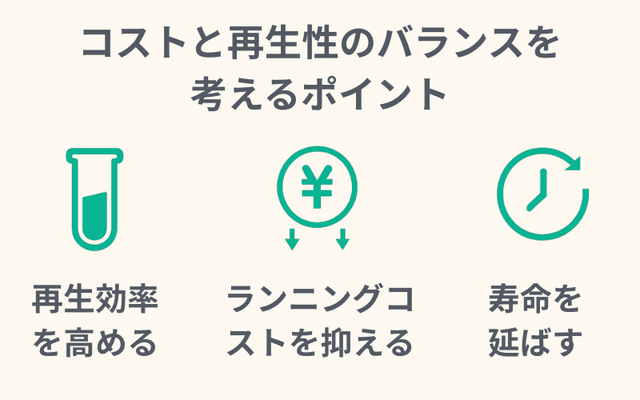

コストと再生性のバランスを考えるポイント

イオン交換樹脂は繰り返し再生して使えるのが大きな特長ですが、再生には薬品や水を使うため、コスト・環境負荷・寿命のバランスを取ることが大切です。

- 再生効率を高める

適切な薬品濃度・流速を守り、過剰な薬品使用や目詰まりを防ぐ。 - ランニングコストを抑える

処理水量に対して過剰な樹脂量を避け、再生周期を最適化する。 - 寿命を延ばす

酸化・有機汚染を防ぐ定期洗浄を行い、再生剤を使いすぎない。

再生とメンテナンスの基本

💡 ポイント

- 定期的な再生と前処理の徹底で寿命が大きく伸びる

- 薬品を使いすぎないことが、コスト削減と樹脂保護の両立につながる

- 「性能が落ちたかな?」と思ったら、早めの点検・交換検討を

再生剤(酸・アルカリ)による再利用の流れ

イオン交換樹脂は、使い切りではなく再生して繰り返し使えるのが大きな特長です。処理を続けると、樹脂内部の交換サイトがイオンで埋まり、吸着性能が落ちていきます。

そこで、酸やアルカリなどの再生剤を使って、吸着したイオンを洗い流し、樹脂をもとの状態に戻します。一般的には以下の手順で行われます。

- 陽イオン交換樹脂 → 酸(HClやH₂SO₄など)で再生

- 陰イオン交換樹脂 → アルカリ(NaOHなど)で再生

再生は濃度・流速・接触時間などの条件管理が重要で、過剰な薬品使用は樹脂の劣化やコスト増の原因にもなります。定期的に適切な条件で再生を行うことで、性能を長く安定して維持できます。

劣化サインと寿命の目安

イオン交換樹脂にも寿命があります。使用を重ねるうちに、化学的・物理的な変化が少しずつ進行します。寿命は3〜5年が目安ですが、適切な再生・点検で長期使用も可能です。代表的な劣化サインとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 再生しても除去性能が回復しない

- 通水時の圧力損失(目詰まり)が増えてきた

- 樹脂の色や硬さが変わった

長期安定運用のためのメンテナンス

樹脂を長持ちさせるためには、日常的な点検と運転管理が欠かせません。再生剤の濃度・使用量・流速を適切に保つことはもちろん、原水の前処理(ろ過・除濁・除鉄)で汚れを抑え、定期点検で性能低下を早期発見します。

まとめ:イオン交換樹脂は「選び方」と「使い方」で性能が決まる

イオン交換樹脂は、水中のイオンを選んで入れ替えることで、水質を自在にコントロールできる優れた素材です。 一見シンプルな仕組みですが、樹脂の種類・構造・運転条件によって性能や寿命は大きく変わります。

「硬度を下げたい」「不純物をなくしたい」「有害成分を除去したい」――目的に合った樹脂を選び、適切に再生・メンテナンスすることで、コストを抑えながら長く安定した処理が可能になります。

セイスイ工業では、特定の樹脂メーカーに偏らず、現場の水質と目的に合わせた最適な仮設水処理システムをご提案しています。現状の水処理設備の見直し等もお気軽にご相談ください。