下水道老朽化が引き起こす「社会インフラ危機」とは?現状と対策を解説

あなたが毎日歩いているその道路の下に、老朽化した下水道管が眠っているかもしれません。

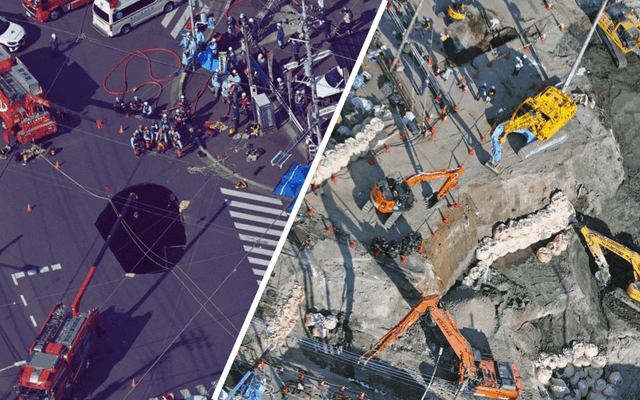

今年1月、埼玉県八潮市で下水道管の破損による大規模な道路陥没が発生し、尊い命が失われました。このような下水道の老朽化問題は、決して遠い場所の出来事ではありません。

国土交通省のデータによれば、下水道管が原因とみられる道路陥没は年間2600件以上。しかも都市部ほど「老朽化率」が高く、大都市圏ではすでに深刻なリスクが現実化しています。

この問題はNHKでも「下水道クライシス」として特集が組まれるなど、社会全体で警鐘が鳴らされている課題です。いまこそ、下水道老朽化への対策を真剣に考える必要があります。

下水道老朽化が全国で深刻化

日本全国で、下水道の老朽化が深刻な社会課題となっています。特に都市部では設備が一斉に寿命を迎え、住民生活に被害をもたらしています。

年間2600件超の道路陥没

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は特殊な事例ではありません。国土交通省によると、下水道管が原因とみられる道路陥没は全国で年間2600件あまり。多くは老朽化によるもので、いつ・どこで起きても不思議ではないと言える状況です。

都市部ほど老朽化率が高い背景

下水道は高度経済成長期以降に一斉に整備されました。都市部では導入が早かった分、寿命を迎える施設が一気に増えています。NHKの調査でも、政令指定都市や県庁所在地では老朽化率が全国平均を大きく上回り、東京・大阪・名古屋などの大都市で特に深刻化しています。

住民生活に広がる被害

下水道の老朽化による影響は、単なるインフラの問題にとどまりません。実際に八潮市では、悪臭被害に悩む住民や、復旧工事による営業停止を余儀なくされた店舗が発生。本格的な復旧には5年以上かかると見られており、住民は長期にわたる不安と生活被害に直面しています。

なぜ下水道老朽化は危険なのか

下水道の老朽化は、都市生活を根底から揺るがす深刻なリスクをはらんでいます。

環境汚染 ― 未処理水が河川・海へ流出

老朽化した下水道が破損すれば、大量の未処理水がそのまま河川や海へ流出します。結果として生態系の破壊や水質悪化が起こり、一度失われた自然環境の回復には長い年月と莫大なコストを要します。

公衆衛生 ― 感染症リスク・悪臭問題

処理されない汚水は病原菌の温床となり、感染症の発生リスクを急激に高めます。さらに街に漂う悪臭は、住民に大きな精神的ストレスを与え続けることになります。

都市機能停止 ― トイレ使用不可・内水氾濫を誘発

下水処理場が機能を失えば、最終的に「トイレが使えない」事態に直結します。さらに雨水排出機能が停止すれば「内水氾濫」を誘発し、都市部での浸水被害を拡大させる危険があります。

従来の点検・基準では限界が見えている

下水道老朽化は、単に管の年数や寿命だけで測れるものではありません。従来の点検方法や基準では見抜けないリスクが存在しています。

八潮市の事例 ― 50年未満でも発生した陥没

2025年1月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故は、使用開始から42年の下水道管が原因でした。標準耐用年数の50年を迎える前であっても、劣化による重大事故が発生し得ることを示しています。

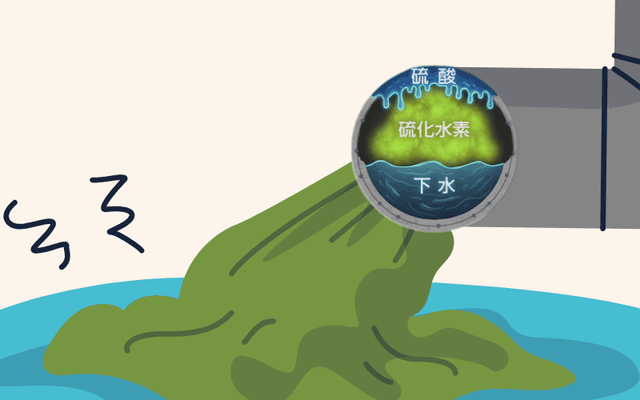

想定外の劣化 ― 硫化水素がコンクリートを腐食

下水道管内では、バクテリアが有機物を分解する過程で硫化水素が発生します。硫化水素は結露に溶け込み硫酸となり、コンクリートを急速に腐食。研究によれば、条件次第では下水道管が1年に1センチ近く溶けることも確認されています。

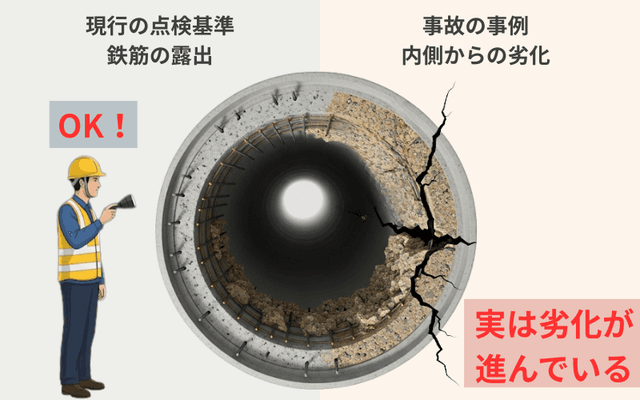

点検基準が追いついていない ― 鉄筋露出のみを基準とする限界

現在の点検基準は「鉄筋の露出」を劣化の判定指標としています。しかし、八潮市の現場のように二重構造の下水道管では、内側コンクリートが失われても鉄筋が露出していない限り「深刻な劣化」と判断されません。結果として、重大リスクを見落とすケースが発生しています。

自治体が抱える構造的課題

下水道老朽化問題は、自治体の維持管理体制そのものの限界によっても深刻化しています。NHKの調査では、構造的課題が浮き彫りになっています。

人手不足 ― 71%が「業務遅延・技術継承に懸念」

自治体の71%が「人手不足を強く感じる」と回答。ベテラン技術者の退職に対して若手の採用が追いつかず、業務の遅れや技術継承の停滞が大きなリスクとなっています。特に災害時の突発対応では、人員不足が直接的な被害拡大につながりかねません。

入札不調 ― 業者不足で補修が進まない

点検や補修を担う民間業者も人手不足に直面しており、入札不調が全国的に増加しています。必要な工事が発注されても応札する事業者がいないケースが多発、老朽化対策のスピードが大きく遅れています。

財政難 ― 経費回収率の低下と補助金依存

多くの自治体では、住民から徴収する下水道料金だけでは必要な維持管理費用をまかなえず、経費回収率が100%を下回る状況です。不足分は自治体の一般会計や国の補助金に依存しており、今後の人口減少・税収減を考えると持続可能性に懸念があります。

必要なのは「従来型対策+緊急対応力」

下水道老朽化対策として、点検の強化や耐久性の高い新技術の導入が進められてきました。長期的な維持管理に必要な取り組みです。

点検強化と新技術の導入は必須

定期点検とAIやIoTによるモニタリング、耐腐食性の高い管材の採用は下水道の寿命延長の基本的対策です。老朽化が進む都市部では特に重要です。

災害時の「即応力」が大きな穴

一方で見落とされがちなのが、老朽化した下水道管が災害時に破損・流入し、処理場の機能を直撃するリスクです。台風や集中豪雨で管路が破損すれば、大量の雨水や泥水が流入し処理場が機能停止に陥ります。長期的な対策だけでは不十分で、災害直後の対応力こそが被害拡大を防ぐ鍵です。

都市部では復旧スピードが社会課題に

老朽化が進んだ都市部では管路や施設が密集し、ひとたび被害が起きれば復旧に長期を要します。その結果、生活機能が麻痺し、環境汚染や経済損失が拡大するリスクがあります。従来型対策に加えて「緊急対応力」を備えることが不可欠です。

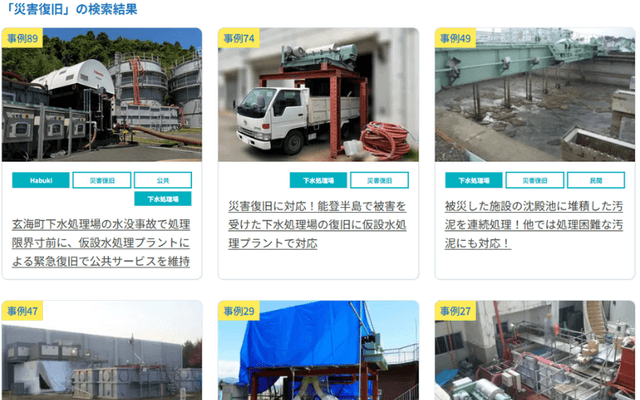

事例で学ぶ!仮設水処理が早期復旧の切り札

下水道老朽化による事故や災害時の被害拡大を防ぐためには、従来型の点検や補修だけでなく、「緊急時に機能を代替できる仕組み」が不可欠です。ここで注目されているのが、セイスイ工業の「仮設水処理プラント」です。

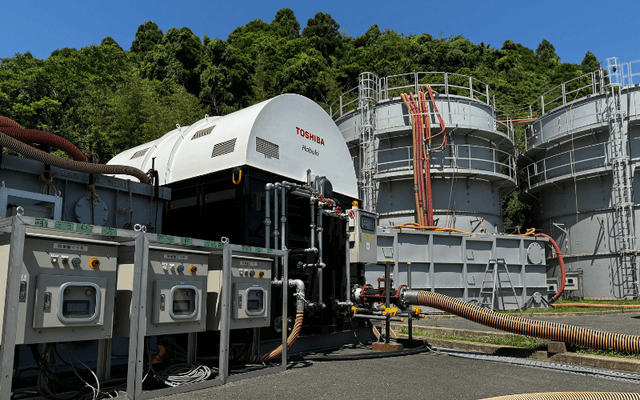

セイスイ工業の仮設水処理プラントとは?

セイスイ工業が提供する仮設水処理プラントは、迅速に現場へ搬入し、被災した下水処理場の機能を一時的に代替できるソリューションです。これにより、大規模な修復工事を待たずに水処理を再開し、都市機能や工場の生産活動を止めることなく事業継続が可能となります。

都市インフラを守る「早期復旧」の実績

実際に、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故では、下水処理場の復旧支援にセイスイ工業が貢献しました。迅速かつ的確な対応が評価され、表彰を受けています。老朽化が進む下水道インフラにおいて「仮設水処理」がいかに有効な切り札であるかを示しています。

事業継続と社会インフラを守るために

下水道老朽化は全国で進行し、同様の事故は今後も起こり得ます。補修や更新だけでなく、災害時に即応できる仕組みが不可欠です。セイスイ工業の仮設水処理プラントは、その有効な解決策として注目されています。

まとめ:下水道老朽化への対策は「予防」と「即応力」

全国で進む下水道の老朽化は、道路陥没や浸水、さらには下水処理場の停止といった深刻なリスクを現実化させています。都市部ほど老朽化率が高く、従来の点検や補修だけでは追いつかない状況が明らかになっています。

その一方で、被災直後の「即応力」が欠けていることも課題です。大雨や災害で処理機能が止まれば、生活・経済・環境すべてが麻痺します。いかに早く機能を回復できるかが、社会インフラ維持の生命線です。

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、被災下水処理場の機能を迅速に代替し、早期復旧を可能にする実効的なソリューションです。点検や更新などの「予防」と並行して、こうした「緊急対応力」を組み込むことが、これからの下水道老朽化対策には不可欠です。

お役立ち資料ダウンロード

水害・災害現場で汚泥を短期間で水と固形物に分離し、廃棄物の総量削減、有害物の不溶化、経済性の向上などを可能にした工法です。水害による含油排水処理で廃棄物量を10,000立米から67立米まで減容化し処理コストを80%削減した事例を収録。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

下水処理場における既設設備の改修、更新工事や災害による被災で大量発生する汚泥を脱水機(遠心分離機)を用い、短期間で水と固形物に分離する工法です。「消化槽汚泥処理」で廃棄物量を70%削減した事例を収録しました。