台風シーズン本格化!社会インフラを止めないための、下水処理場BCP策定ポイント

9月に入り、台風シーズンはまさに本格化しています。連日報道される記録的な豪雨や暴風のニュースを目にするたび、防災への意識を高めている方も多いでしょう。

浸水被害の裏側で、市民の生活と地域の衛生環境を守るため、見えない戦いを続けているのが下水処理場です。社会インフラの「最後の砦」とも言えるこの施設が機能停止に陥れば、その影響は計り知れません。

従来の防災マニュアルだけでは対応困難な、近年の集中豪雨に立ち向かうためには、より実践的なBCP(事業継続計画)の策定が不可欠です。

本記事では、社会インフラを止めないという重大な使命を担う下水処理場の皆様へ向けて、BCP策定の重要ポイントを具体的に解説します。

目次

なぜ、下水処理場のBCPが社会の生命線なのか?

普段、その存在を意識されることは少ないかもしれません。しかし、下水処理場は、私たちの衛生的で文化的な生活と、地域の環境を守る「社会の生命線」です。

もし、台風や集中豪雨によってこの生命線が断たれてしまったら、一体何が起こるのでしょうか。その被害は、私たちの想像をはるかに超えて深刻な災害となります。

1.環境汚染:地域の自然を一瞬で奪う

処理機能を失った施設からは、大量の未処理水が地域の河川や海へ直接流れ込みます。河川は、その浄化能力をはるかに超える汚濁物質に覆われ、生態系は破壊され、一度失われた自然を取り戻すには長い年月と莫大なコストを要します。

2.公衆衛生の悪化:感染症と悪臭のリスク

処理されない汚水は、病原菌の温床となります。特に、被災で体力が弱まった子どもや高齢者にとっては、感染症の発生リスクが飛躍的に高まり、命に関わる事態にもなりかねません。また、街に広がる強烈な悪臭は、住民に大きな精神的苦痛を与え続けます。

3.都市機能の麻痺:市民生活への直接的打撃

下水処理場が停止するということは、最終的に「家庭や事業所でトイレが使えなくなる」事態に直結します。これは、現代社会の生活基盤を揺るがす一大事です。 さらに、市街地から雨水を排出するという重要な役割も担っており、その機能停止は「内水氾濫」を誘発し、浸水被害を拡大させる原因ともなります。

下水処理場の機能停止を防ぐBCP策定「4つのフェーズ」

実効性のあるBCPは、災害の発生前から復旧完了までを見通した、具体的な行動計画です。ここでは、下水処理場のBCPを「①事前準備」「②接近・対応」「③被災・応急対応」「④復旧」という4つのフェーズに分けて、策定のポイントを解説します。

【フェーズ1】事前準備フェーズ:平時にこそ差がつく

災害対応力は、平時の備え、つまり浸水対策で決まります。

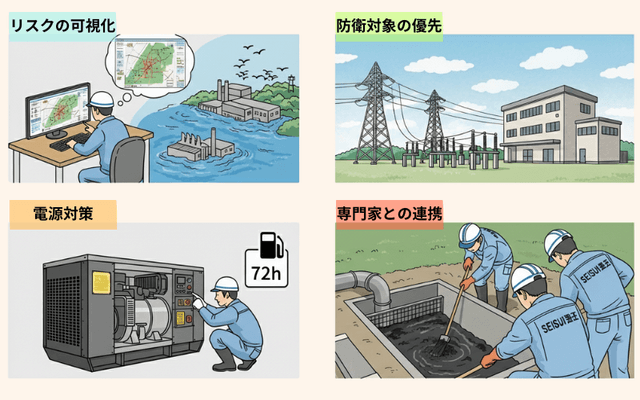

- リスクの可視化:ハザードマップや国土地理院の地図、過去の災害事例から、自施設の浸水リスク(床下浸水の可能性など)を具体的に想定する。立地によっては土砂災害のリスクも考慮。

- 防衛対象の優先順位付け:受変電設備や中央監視室など、機能停止に直結する設備を最優先で守る。

- 電源対策:停電に備え、非常用発電機の燃料備蓄(最低72時間分)と定期点検を徹底する。

- 専門家との連携:自社では難しい排水路やピットのヘドロ除去は、セイスイ工業のようなプロによる定期清掃で、施設の排水能力を維持する。

【フェーズ2】接近・対応フェーズ:タイムラインに沿った確実な行動

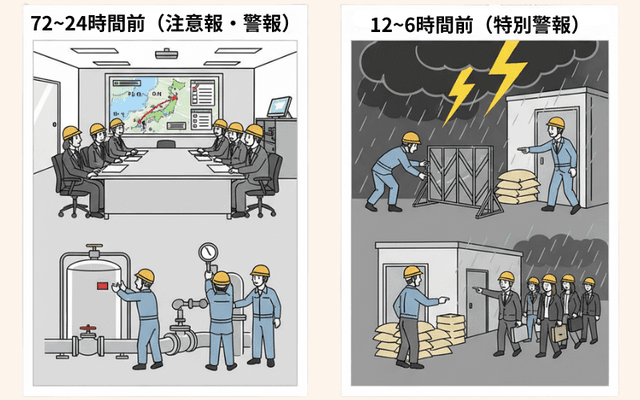

気象庁から台風の予測進路が発表され、自治区への影響が懸念されたら、計画は実行フェーズへ移行します。テレビやネットの速報だけに頼らず、自ら情報を収集し、警戒レベルを判断することが重要です。

- 72~24時間前(注意報・警報レベル): 災害対策本部を設置・招集、燃料・資材の最終チェック、ゲート調整や運転モード変更の判断。

- 12~6時間前(特別警報レベル): 大雨特別警報が視野に入る段階、場内設備の止水措置、職員の帰宅指示や避難誘導。

【フェーズ3】被災・応急対応フェーズ:混乱下での的確な判断

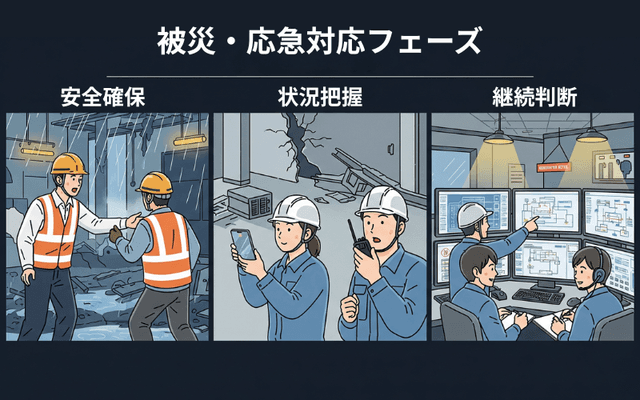

台風の通過中や直後の混乱した状況では、定められた手順に従い、冷静に判断します。

- 安全確保:いかなる状況でも職員の安全を最優先に行動する。

- 状況把握:定められた手順で被害状況を確認し、関係各所へ報告する。被害の記録として写真を撮影しておくことも重要。

- 運転継続判断:非常用電源に切り替え、施設の機能をどこまで維持するかを判断する。

【フェーズ4】復旧フェーズ:社会インフラを一日も早く正常化する

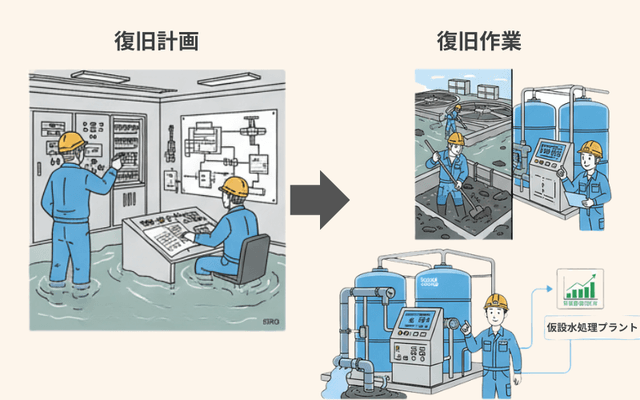

被災後、一日も早い機能回復を目指す計画です。

- 復旧作業の計画: 増水した河川の水位なども考慮しつつ、電源系統を最優先に、あらかじめ定めた優先順位で復旧作業に着手する。

- 復旧の切り札「仮設水処理」:自社だけでは対応困難な、大規模な排水作業や汚泥除去。さらに、施設の処理機能自体が被災した場合、復旧は長期化しがちです。 セイスイ工業の「仮設水処理プラント」は、こうした状況で処理能力を一時的に代替し、施設の完全復旧を待たずに事業継続を可能にします。 BCPに専門業者との連携を明記しておくことが、早期復旧の鍵です。

BCPを「生きた計画」にする2つのサイクル

BCPは、策定するだけでは意味がありません。「①訓練」と「②改善・アップデート」を繰り返すサイクルを回して、初めて本当に「使える計画」になります。

訓練:計画の「穴」を発見し、練度を高める

計画書通りに本当に動けるか、体で覚えるのが訓練の目的です。

- 机上訓練: 「中央監視室が浸水したら?主要ポンプが停電で止まったら?」といったシナリオを基に、どう動くべきかシミュレーション。

- 実地訓練: 実際に止水板を設置したり、非常用発電機を起動したりと、具体的な行動を確認。

訓練で見つかった「連絡が繋がらない」「資材の保管場所が遠い」といった課題こそが、BCPをより強くする貴重な財産です。

改善:実際の経験をフィードバックし、計画を更新する

台風シーズンを乗り越えるたびに、計画を見直す機会と捉えましょう。たとえ被害がなくても、「今回の対応の良かった点・悪かった点」を必ずチームで話し合います。その教訓を反映させて毎年BCPを更新することが、組織の防災力を着実に向上させます。

万が一、下水処理場が被災してしまったら?

どれだけ完璧なBCPを策定し、訓練を重ねていても、自然災害は時として私たちの想定をはるかに超える牙を剥きます。

実際に、過去の豪雨災害では、下水処理場の地下にある電気室やポンプ室が水没し、施設の心臓部である受変電設備や制御盤が機能停止に陥るという事例もありました。

私たちセイスイ工業は、そのような緊急事態における復旧支援のプロフェッショナルです。施設内に流入した大量の汚泥除去や緊急排水はもちろん、施設の処理機能そのものがダメージを受けた場合でも、「仮設水処理プラント」を迅速に設置し、機能を一時的に代替します。

BCPの中に、こうした緊急時の具体的な外部連携先とその役割を明記しておくことこそが、最悪の事態から一日も早く立ち直るための、最も確実な備えとなるのです。

まとめ:万全の備えで、社会インフラを守るという使命を果たす

下水処理場という「社会の生命線」を守るため、BCPは一度作って終わりではなく、訓練と改善を続ける「生きた計画」であることが不可欠です。

平時の備えから緊急時の復旧まで、その複雑な計画の全てのフェーズを、私たちセイスイ工業はサポートします。

専門的な定期清掃やBCP策定のご相談、そして緊急時の排水・汚泥除去から復旧の切り札「仮設水処理」まで、ワンストップで対応します。社会インフラを守る皆様のパートナーとして、防災に関するお悩みはいつでもご相談ください。