工場のBCP対策、台風による浸水への備えは万全?企業の防災と事業継続の重要ポイント

秋の台風シーズンが到来しました。企業の防災担当者として、まさに今、対策の見直しを進めている頃ではないでしょうか。しかし、そのBCP対策、特に「浸水」への備えは、近年の台風や予測不能な豪雨に対して本当に十分と言えるでしょうか。

今や、あらゆる企業にとって防災対策は経営の根幹をなす重要課題です。中でも、生産設備という大きな資産を抱え、サプライチェーンの一翼を担う工場にとって、一度の浸水被害は事業継続そのものを脅かす致命的なリスクとなり得ます。

本記事では、一般的な防災対策から一歩踏み込み、工場に特化した浸水BCP対策で押さえるべき重要ポイントを具体的に解説します。最後までお読みいただくことで、自社のBCPの課題を発見し、より実効性の高い計画へとアップデートするためのヒントが見つかるはずです。

目次

なぜ、企業の防災対策として「BCP」が不可欠なのか?

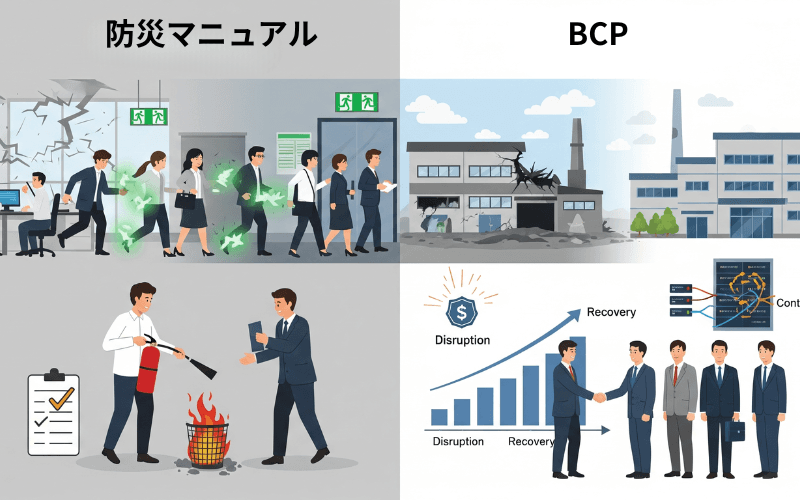

多くの企業で「防災マニュアル」は整備されているかもしれません。しかし、激甚化する自然災害を前に、今、本当に問われているのは一歩進んだ防災対策、すなわちBCP(事業継続計画)の有無です。

防災マニュアルとBCP(事業継続計画)の違い

従来の防災マニュアルの主な目的が、災害発生時に人命や資産を「守る」ことであるのに対し、BCPの目的は、その先にある「事業を継続する」ことです。

- 防災マニュアル: 災害発生そのものに対応する計画。(例:避難経路の確保、初期消火、安否確認)

- BCP(事業継続計画): 被災後、重要業務を中断させない、または中断しても目標時間内に復旧させるための計画。(例:代替生産拠点の確保、資金繰り計画、サプライヤーとの連携)

いわば、防災マニュアルがケガをした際の「応急処置」だとすれば、BCPは「リハビリ計画」です。応急処置だけでは、元の生活には戻れません。いかに早く回復し、事業活動を再開できるかを計画するのがBCPの本質です。

なぜBCPが必要か?事業停止がもたらす深刻な影響

万が一、大規模な被災により工場の稼働が長期にわたって停止してしまった場合、どのような事態が起こるでしょうか。

第一に、自社だけの問題では済みません。部品の供給が止まれば、取引先の生産活動にも影響を及ぼし、サプライチェーン全体に混乱を引き起こします。次に、製品を待つ顧客からの信用を失い、市場での競争力を失うかもしれません。そして、事業の再開が遅れれば、最悪の場合、従業員の雇用を維持することさえ困難になります。

BCP対策とは、こうした負の連鎖を防ぎ、企業の社会的責任を果たすための重要な経営戦略なのです。近年では災害対策基本法の一部改正などもあり、企業の災害対策は努力目標から義務としての側面も強まっています。特に、激甚災害に指定されるような大規模災害時でも、企業として供給責任を果たせるかが問われています。

工場の浸水BCPを策定する「5つの重要ポイント」

BCPは、ただの書類やマニュアルではありません。台風のような、刻一刻と状況が変化する危機の中で、組織が迷わず動くための「具体的な行動計画」です。ここでは、実効性のある工場の浸水BCPを策定するために不可欠な5つのポイントを解説します。

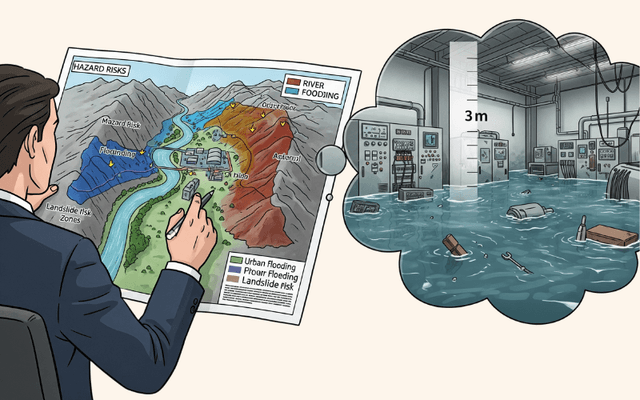

ポイント1:リスクを知る(ハザードマップの確認)

まず、自社がどのような浸水リスクに晒されているかを正確に把握します。ハザードマップを確認する際、浸水だけでなく、工場が山沿いにある場合は土砂災害など、複合的なリスクも考慮に入れる必要があります。

- ハザードマップの確認: 自治体の最新マップで「外水氾濫(河川の氾濫)」と「内水氾濫(都市型水害)」の両方のリスクを把握する。

- リスクの具体化: 「浸水深3m」が自社の設備にとって何を意味するのか(例:1階の制御盤がすべて機能停止する)を具体的にイメージする。

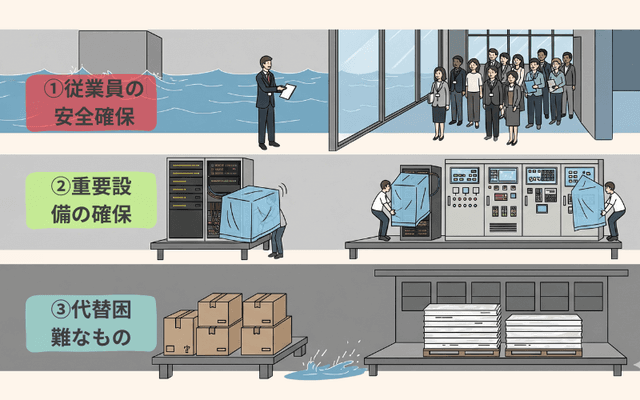

ポイント2:守るべきものの優先順位を決める

災害時にはすべてを守ることは不可能です。平時のうちに、冷静に優先順位を決めておきます。

- 最優先: 従業員の安全確保

- 次に: 事業継続に不可欠な設備(生産ライン、制御盤、サーバーなど)

- その次に: 高価な資産、代替困難なもの、完成品・原材料

ポイント3:具体的な「事前対策」を計画する

決めた優先順位に従い、それをどう守るかの具体的な防災対策を計画に落とし込みます。

- 物理的対策: 優先度の高い設備の高所移設、止水板・土のうの準備。

- 運用的対策: 止水板の設置訓練や、排水溝の定期清掃などを年間計画に組み込む。

- 専門家による清掃・メンテナンス:セイスイ工業の仮設水処理による浚渫や設備清掃。

処理槽や水処理設備を定期的に清掃することで、自社の排水設備が持つ本来の能力を維持します。このようなプロによる定期メンテナンスを事前対策に加えることで、浸水リスクを大幅に低減できます。

ポイント4:「緊急時の行動」を時系列で決める

台風の接近に合わせて、「誰が」「何を」「いつまでに行うか」を時系列で明確にします。

台風接近のタイミング | 行動計画(例) |

72~48時間前 | 社内に災害対策本部を設置、情報収集、防災資材の最終チェック。 |

24時間前 | 生産ラインの停止を判断・指示。重要データのバックアップ。 |

12~6時間前 | 従業員の帰宅指示・避難誘導。止水板の設置など。 |

直前~通過中 | 安否確認の実施。被害情報の収集。 |

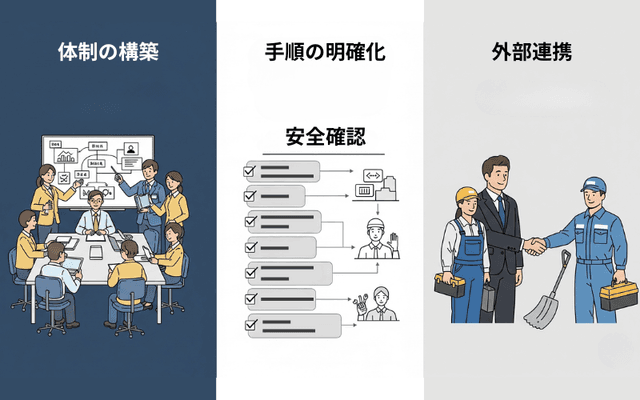

ポイント5:「復旧計画」で早期再開を目指す

被災後、いかに早く事業を再開させるかの計画が事業継続の鍵を握ります。

- 体制の構築: あらかじめ復旧チームを編成しておく。

- 手順の明確化: 安全確認から被災状況の確認までの手順を決めておく。

- 外部連携: 設備の修理や汚泥除去など、自社で対応できない作業は、信頼できる専門業者と事前に連携しておく。

設備の修理や汚泥除去など、自社で対応できない作業は多岐にわたります。特に、セイスイ工業が提供する「仮設水処理プラント」は、万が一自社の水処理設備が被災した場合でも、生産活動の早期再開を可能にする切り札です。緊急排水や汚泥除去と合わせ、信頼できる専門業者と事前に連携しておくことが早期復旧につながります。企業が被災した場合、自社だけでなく業界全体への影響も考慮せねばなりません。自社が復旧することはもちろん、取引先への企業災害支援の視点を持つことも、サプライチェーン維持のために重要です。

BCPの実効性を高める「早期復旧」の切り札とは

台風が過ぎ去り、従業員の安全も確認でき、浸水した建屋の排水も完了した。生産設備の点検も終わり、あとは再稼働を待つばかり…。しかし、ここで多くの工場が見落としがちな「大きな壁」に直面することがあります。

それは、工場の排水処理施設が被災し、稼働できないという問題です。

生産活動をすれば必ず排水が出ますが、それを処理できなければ工場は稼働できません。この排水処理機能の停止が、事業停止期間を想定外に長期化させてしまうのです。

その壁を打ち破る切り札、それが私たちセイスイ工業の「仮設水処理」です。

これは、トラックで運べる水処理プラントを被災現場に迅速に設置し、一時的に排水処理機能を代替するソリューションです。これにより、自社の排水処理施設の本格復旧を待つことなく、生産活動の早期再開が可能となり、事業停止による損失を最小限に食い止めます。

BCPへの組み込みで、対応スピードは格段に向上!

実効性のあるBCPを策定するために、復旧計画の中に「排水処理施設被災時の対応」として「セイスイ工業へ連絡、仮設水処理を要請」することを具体的に盛り込んでおくといいでしょう!

事前に計画に組み込み、連携体制を構築させていただくことで、有事の際にはお客様の状況を迅速に把握し、プラントの手配から設置まで、より早急な対応が可能となります。

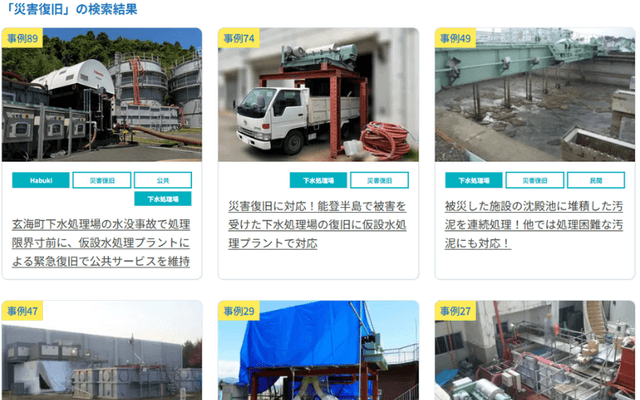

セイスイ工業、信頼の実績

セイスイ工業は、これまでも全国各地の工場やインフラ施設において、豪雨や地震で被災した水処理施設の復旧支援を数多く手掛けてきました。大手製造業の工場から自治体の処理場まで、多様な現場で培った経験とノウハウで、お客様の事業継続を強力にバックアップします。

まとめ:実効性のあるBCP対策で、企業の未来を守る

この記事では、工場に特化した浸水BCPの重要ポイントを解説してきました。 最も重要なのは、BCPは作って終わりではないということです。定期的な訓練を通じて課題を洗い出し、常に見直しと改善を続けることで、はじめて「実効性のある」計画となります。

企業の防災対策は、コストではありません。従業員とその家族、顧客からの信頼、そして企業の未来そのものを守るための『投資』です。その第一歩として、ぜひ本記事の内容を参考に、自社の備えを見直してみてください。

BCPの策定や見直しを進める中で、「自社だけでは限界がある」「専門家の意見が聞きたい」といった課題に直面することもあるでしょう。そのような時は、私たちセイスイ工業にお気軽にご相談ください。

平時のBCP策定のご相談から、万が一の際の緊急対応まで、お客様の事業継続をワンストップで強力にサポートします。

お役立ち資料ダウンロード

水害・災害現場で汚泥を短期間で水と固形物に分離し、廃棄物の総量削減、有害物の不溶化、経済性の向上などを可能にした工法です。水害による含油排水処理で廃棄物量を10,000立米から67立米まで減容化し処理コストを80%削減した事例を収録。

自治体の水害対策「昨今相次ぐ水害を受け、災害時の排水処理への意識が高まっている」と自治体職員の 85.5% が回答

工場排水(廃水)や汚泥を短期間で水と固形物に分離、様々な排水や汚泥に対応したプラントを組み合わせて一連の処理を連続して行えるようにシステム化した工法です。飲料水製造工場汚泥処理において廃棄物量を95%削減した事例を収録しました。