排水のCODが高い原因はこれ!放流基準オーバーで罰則リスクになる前に確認すべきこと

排水のCOD(化学的酸素要求量)が高いと、放流基準を超えてしまい、最悪の場合は行政処分や罰則のリスクに直結します。

「なぜCODが下がらないのか?」「改善するには何を見直すべきか?」と悩む工場や事業所も少なくありません。

本記事では、排水のCODが高くなる主な原因をわかりやすく整理し、放流基準や罰則との関係、具体的な改善方法まで解説します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

CODとは?なぜ水質管理で重要なのか

COD(化学的酸素要求量)とは、水中に含まれる有機物を分解するために必要な酸素の量を示す指標です。数値が高いほど、有機物が多く含まれていることを意味します。

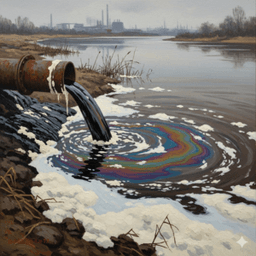

CODが高い水をそのまま放流すると、酸素が大量に消費されるため、河川や湖沼の生態系に悪影響を及ぼし、魚や水生生物の生存を脅かす可能性があります。また、水質汚濁防止法で基準値が定められており、排水管理において最も重要なチェック項目のひとつです。

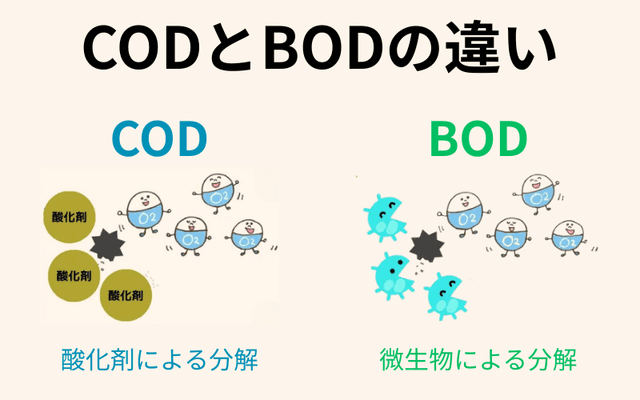

BOD(生物化学的酸素要求量)と混同されやすいですが、BODが「微生物による分解に必要な酸素量」を示すのに対し、CODは「化学的な酸化剤で分解される有機物量」を表す点が違います。つまり、CODは微生物で分解しにくい物質も含めて評価できるため、より広い範囲で水質の汚れを把握できるのです。

排水のCODが高い主な原因

CODが基準値を超えてしまう背景には、いくつかの典型的な要因があります。ここでは、工場や下水処理場などでよく見られる代表的な原因を整理して解説します。

有機物の流入量が多い(食品工場・飲料工場など)

食品残渣や糖分、タンパク質などの有機物は、COD上昇の最大要因です。特に食品工場や飲料工場では、製造工程や洗浄工程で多くの有機物を含む排水が発生しやすく、処理が追いつかないと一気にCODが高くなります。

油分・洗浄剤など難分解性物質の混入

食用油や潤滑油、洗浄剤などの成分は、微生物による分解が難しく、水中に残存しやすいためCODを押し上げます。見た目には透明でも、化学的に分解しにくい物質が多く含まれているケースは少なくありません。

微生物処理の不調(曝気不足・温度変化・毒性物質流入)

下水処理や排水処理で一般的に用いられる活性汚泥法は、微生物の働きで有機物を分解します。 しかし、曝気不足や水温の急変、重金属や薬品などの毒性物質が流入すると、微生物の活動が低下し、CODが処理しきれず上昇することがあります。

設備トラブル(沈殿槽・曝気槽・配管詰まりなど)

沈殿槽や曝気槽の機能低下、ポンプや配管の詰まりなど、設備的なトラブルが原因で処理能力が落ち、CODが高くなることもあります。特に老朽化した施設や、突発的なトラブルが発生した場合に注意が必要です。

放流基準オーバーのリスクとは?

排水のCODが基準を超えると、水質汚濁防止法に基づき行政指導や罰則の対象となります。湖沼や湾岸などでは特に厳しい基準が設定されており、超過すれば改善命令や罰金、場合によっては操業制限を受けるケースもあります。

実際に食品工場や化学工場では、処理設備の不具合でCODが基準を超え、行政指導を受けた事例があります。その結果、操業の一時停止や取引先からの信用低下といった経営リスクに発展したケースも少なくありません。

つまり、CODの基準超過は単なる環境問題にとどまらず、企業の法令遵守・ブランド・事業継続に直結する重大リスクなのです。

CODを下げるための具体的な改善方法

排水のCODを下げるには、原因に応じた対策を組み合わせることが重要です。原水管理から微生物処理、前処理や設備更新、緊急対応まで代表的な方法を紹介します。

原水の管理(有機物や油の流入を抑制)

食品残渣や油分、洗浄剤などの有機物はCOD上昇の大きな原因です。原水段階での流入抑制や分離槽の設置によって、処理負荷を大幅に軽減できます。

微生物処理の安定化(曝気・栄養塩管理・温度調整)

難分解性物質への対応(前処理・凝集沈殿・活性炭吸着)

設備の補修・更新

沈殿槽や曝気槽の老朽化、配管詰まりなどのトラブルもCOD上昇の要因です。定期点検と補修・更新を行うことで、安定的な処理が可能になります。

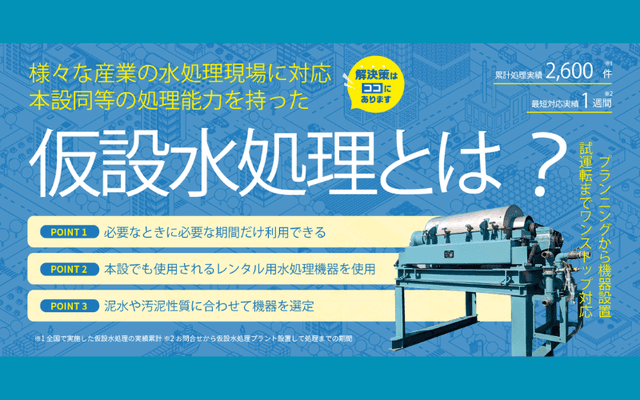

仮設水処理プラントの活用(セイスイ工業など)

緊急時や既存設備だけでは対応できない場合には、仮設水処理プラントの導入が有効です。セイスイ工業のレンタルプラントなら短期間で設置でき、余剰負荷や突発的なトラブル時にも柔軟にCOD低減を実現します。

まとめ|原因を正しく把握し、早めの対策を

排水のCOD値が高いままでは、放流基準オーバーによる罰則や行政指導のリスクに直結します。原因は原水の性状、薬品や油分の混入、微生物処理の不調、設備の老朽化やトラブルなど、多岐にわたります。

重要なのは、まず自社の排水でどこに原因があるのかを正しく把握することです。そのうえで、原水管理や微生物処理の安定化、前処理の追加や設備更新といった改善策を組み合わせることで、効果的なCOD低減が可能となります。

さらに、突発的な負荷増や設備トラブル時には、仮設水処理プラントの導入といった外部リソースを活用するのも有効です。早期対応を徹底することで、コスト削減とリスク回避を両立し、安定した水質管理を実現できます。