インフラ老朽化が進行中!埼玉の道路陥没事故から学ぶ対策とは?下水処理施設は大丈夫?

こんにちは、セイスイ工業です。

先日、埼玉県八潮市で道路の陥没事故が発生しました。老朽化した下水道管の破損が原因とみられ、国土交通省は同規模の下水道管がある大阪府・兵庫県・奈良県に緊急点検を実施するよう指示を出しました。このようにインフラの老朽化が全国的に進行する中、下水処理施設も例外ではありません。

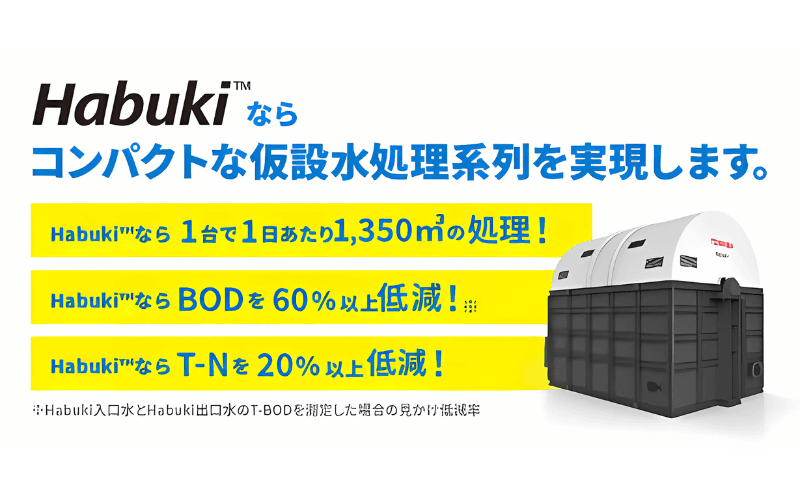

本ブログでは、仮設水処理プラントで下水処理場のトラブルに対応した緊急事例をご紹介します。また、先日導入した東芝製の新しいレンタル用水処理機器『Habuki』も合わせてご紹介いたします。

目次

設備故障で処理が停止!?下水処理場の緊急対応事例

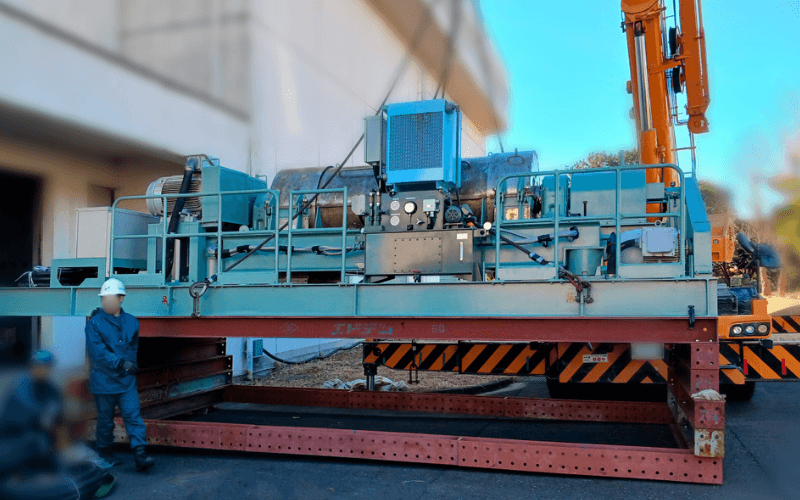

静岡県の浄化センターで遠心濃縮機が故障し、下水処理能力が低下する緊急事態が発生。処理場の機能維持のため、レンタル用デカンタ型遠心分離機(600MW)を代替機として導入し、1時間あたり30㎥の汚泥を24時間体制で処理しました。

約2ヶ月間の運用により、処理場の運転を継続し、地域への影響を最小限に抑えることができました。仮設水処理を活用した迅速な対応が、安定した下水処理の維持に貢献しています。

災害時のインフラ維持、仮設水処理で迅速対応!

能登半島地震の影響で下水処理場の機器が故障し、処理が停止。このままでは下水が溢れる危機的状況に。そこで仮設水処理プラントを導入し、緊急対応を実施しました。

し尿貯留槽から汚泥を引き抜き、レンタル用デカンタ型遠心分離機(MW-4)で固液分離を行い、既設設備と同等の処理を実現。汚泥量を1/5に、産廃量とコストを削減しながら、処理場の復旧まで安定稼働を継続しました。

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、災害時の緊急対応や改修工事時の代替処理に貢献します。

次反応槽としてBODを70%以上、T-Nを20%以上削減!次世代水処理システム『Habuki』の特徴と可能性

『Habuki』は、東芝が開発した回転繊維体とバチルス菌を活用した反応槽の役割を担う水処理機器です。回転生物接触法を採用し、水処理時に問題となるBODやT-Nを削減。コンパクトで省エネルギーながら高い処理能力を発揮します。

全国の下水道施設の約半数が1系統のオキシデーションディッチ法(OD法)で稼働しているため、稼働を止めることなく補修する方法が必要です。また、2系統では補修時の処理能力維持が課題となっています。

当社では、OD法の下水処理施設の稼働を止めることなく補修することができる仮設水処理プラントを提供し、施設の維持管理をサポートします。また仮設水処理プラントは、災害復旧にも活用できます。

機器の特徴

この機器の中心には直径2メートルの回転繊維体があり、これが1分間に3~8回転という低速で回転します。この仕組みにより、約15分間の滞留時間で、下水中の生物化学的酸素要求量(BOD)を70%以上、全窒素(T-N)を20%以上削減することが可能です。

さらに、この技術は従来のOD法に比べて、水処理時間を大幅に短縮し、施設全体の規模を効率的に縮小することを実現します。また、構造がシンプルなため、メンテナンスが容易で、繊維体ユニットの交換も短期間で対応可能です。

『Habuki』は、効率性と持続可能性を兼ね備えた次世代の水処理ソリューションとして、幅広い現場での活用が期待されています。