日本初の近代下水処理場!重要文化財「旧三河島汚水処分場喞筒場(ぽんぷじょう)」を見学してきました!

こんにちは、セイスイ工業です!

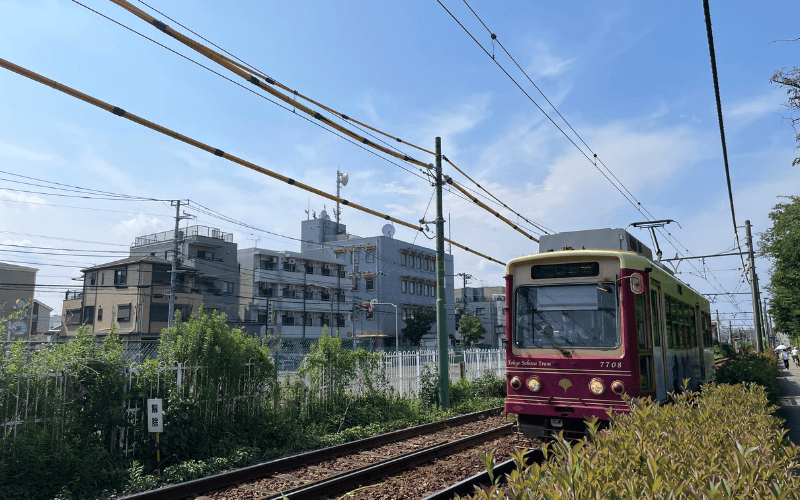

今回は、東京都荒川区にある「旧三河島汚水処分場喞筒場(ぽんぷじょう)」を見学してきました。

ここは、日本で最初に建設・稼働した本格的な近代下水処理施設であり、平成19年(2007年)には下水道関連施設として初めて重要文化財に指定された、まさに“下水処理の原点”とも言える場所です。

当日は、施設の歴史や構造、そして近代下水処理技術の歩みを実際の建物を通して学ぶことができました。その様子を、セイスイスタッフの視点からレポートします!

旧三河島汚水処分場喞筒場(ぽんぷじょう)とは?

旧三河島汚水処分場喞筒場(ぽんぷじょう)は、東京都荒川区にある、日本で初めて本格的に整備された近代下水処理施設の一部です。

この施設が誕生したのは、大正時代。都市の人口増加に伴って下水の衛生処理が社会的課題となり、コレラなどの感染症対策も背景に整備が進められました。

当時の東京市(現在の東京都)が進めていた「市区改正事業」の一環として、技師・米元晋一らの手によって建設が進められ、1922年(大正11年)に稼働を開始。川への直接放流が主流だった時代に、汚水を処理してから放流するという、画期的な施設でした。

現在残る建物群は、下水処理関連施設として日本で初めて重要文化財に指定(2007年)された、貴重な歴史遺構です。

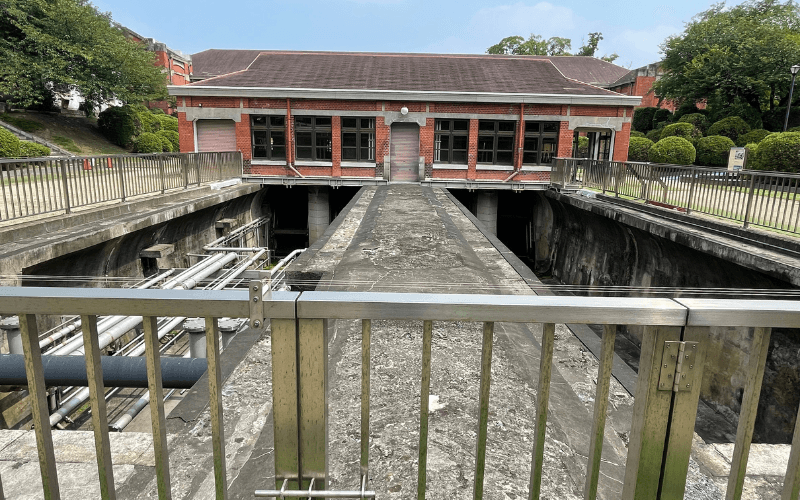

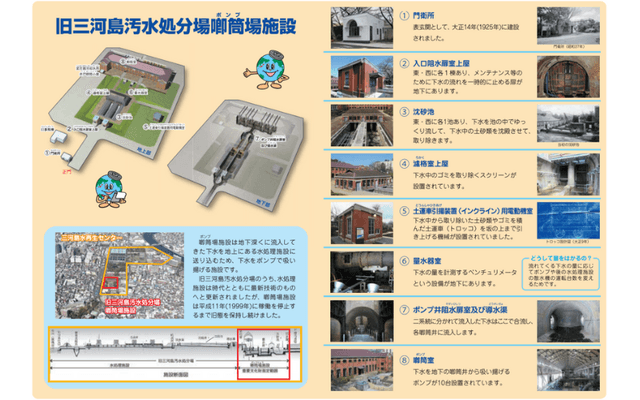

「沈砂池」「阻水扉室」「ポンプ室」などが当時の姿のまま保存されており、近代都市のインフラの礎を学べる施設として注目されています。

関東大震災でも稼働を維持、技術と構造の力

まず目を引くのは、レンガ造りの重厚な外観。実はこの建物、構造自体は鉄筋コンクリートで、外壁にレンガタイルを貼るハイブリッド構造になっており、意匠性と耐久性を兼ね備えています。その強さは1923年の関東大震災でも証明され、建物はほとんど被害を受けずに稼働を継続しました。

館内には、当時使われていた大口径ポンプや手動の計器盤がそのまま保存され、100年前の現場を体感できます。さらに、散水ろ床や三気式活性汚泥法といった画期的な処理技術、欧米の視察を元に導入された設計思想など、下水道の原点に触れられる展示も充実。

施設そのものが教材ともいえるこの場所で、近代都市インフラの始まりと、現代にも通じるインフラ設計の原型を知ることができます。

見学で学んだ!旧施設の構造と処理フロー

今回訪れた旧三河島汚水処分場喞筒場では、図面や資料だけでは伝わらない現場のリアルを体感することができました。

施設では、実際にかつて使用されていた下水道の一部を見学することができ、100年前に造られた下水管の内部に入る貴重な体験も。現在も残るレンガ張りの下水管の構造や、当時のタイル張りの様子、下水の流路などが間近に見られ、日本の下水処理の原点を実感しました。1999年まで実際に使われていたという事実にも驚かされます。

中でも印象的だったのは、ポンプ場の構造と配置です。下水を引き込むため、施設は周囲より一段低く設計され、まるで堀に囲まれたような独特の形状をしています。この構造によって、下水を効率よく集め、ポンプで上げて上流の処理施設へ送るという合理的な仕組みが実現されていました。100年以上前の施設ながら、現在も当時の姿を保ったまま残っており、その堅牢さと設計力に感銘を受けました。

また、春には桜、初夏にはツツジが咲くなど、四季折々の自然も楽しめる場所として整備されています。以前は夏の夜にキャンドルナイトも行われ、地域の方々にも親しまれていたそうですが、現在は消防の都合で開催は中止されているとのことです。

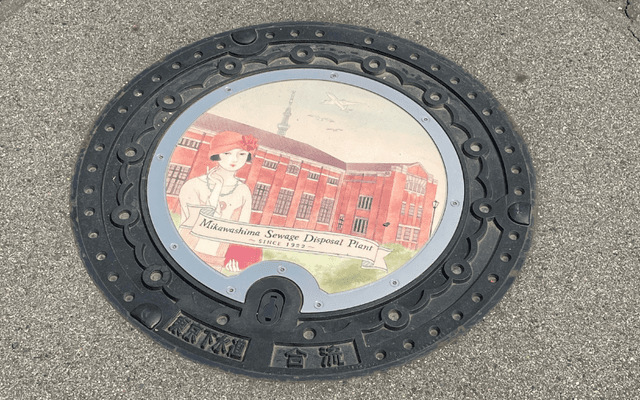

2022年には稼働100周年を記念して新しいデザインのマンホール蓋も制作されており、見学の際には足元にも注目してみてください。

歴史を支えた施設を、自分の目で見て歩ける貴重な場所でした。