後悔しないCOD処理装置の選び方|5大方式の種類・コスト・効果と仮設水処理を比較

工場や事業所で排水処理を担当していると「CODが下がらない」「どの装置を選べばいいのか分からない」と悩むことも多いでしょう。処理装置は方式ごとに原理・コスト・効果が大きく異なるため、誤った選定は水質改善が得られず追加投資につながる恐れがあります。

本記事では5大COD処理方式を徹底比較し、さらに設備更新やトラブル時に有効なセイスイ工業の仮設水処理も紹介。読めば最適な装置を選ぶための「判断軸」が得られ、後悔しない投資につながります。

なぜ今、COD処理装置の「正しい選定」が重要なのか?

👉 このパートをまとめると!

排水規制は年々厳しくなり、安易な対策では「隠れコスト」が膨らみます。将来の安定操業とコスト削減には、正しい装置選定が欠かせません。

排水管理担当者が直面するプレッシャー

「行政から、COD基準超過で改善を求められた」 「上司からは早急な対策を求められるが、大きな予算はない」 工場や事業所で排水を管理する担当者の多くが、このような不安やプレッシャーを抱えています。

年々厳格化する排水規制

工場排水は水質汚濁防止法で厳しく規制されています。さらに自治体によっては、国の一律基準より厳しい「上乗せ基準」が条例で定められることもあります。基準値を超えると、改善命令や罰則の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。

「応急処置」が生む隠れたコスト

数値を下げるために焦って薬品投入などの一時的な対策を選ぶケースがありますが、このような対応は「隠れコスト」を増やす原因になります。

- 薬品代が毎月積み重なる

- 大量に発生した汚泥の処理費が高額になる

- 結果的に、数年後に別の装置へ入れ替えざるを得ない

✍️ 筆者からの一言アドバイス

装置の導入費(イニシャルコスト)の安さだけで判断すると、薬品代や汚泥処理費がかさみ、結果的に割高になるケースが多いです。

ある食品工場では安価な凝集沈殿装置を導入した結果、汚泥処理費が月30万円超に膨らみ、5年で電気分解方式へ入れ替える結果になりました。こうした失敗をしないために、COD処理装置の正しい選定が求められています。

主要5大COD処理方式の仕組みとメリット・デメリットを徹底比較

👉 このパートをまとめると!

凝集沈殿・生物的処理・活性炭・膜処理・電気分解の5方式は、得意分野やコスト構造が大きく異なります。特徴を理解することが選定の第一歩です。ここでは代表的な5方式の仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく比較解説します。

① 凝集沈殿法|低コストだが汚泥が多い

薬品(凝集剤)を投入して汚れを固め、沈殿させて除去する方法です。

- メリット:導入コストが安い/幅広い水質に対応可能

- デメリット:薬品コストがかかる/大量の汚泥が発生し処理費用が重くなりやすい

② 生物的処理(活性汚泥法)|広範囲に対応できるが管理が難しい

微生物の力で有機物を分解する、古くから使われている方式です。

- メリット:ランニングコストを抑えられる/高濃度排水にも対応可能

- デメリット:微生物の維持管理(温度・pHなど)が難しい/大規模設備が必要で設置面積を取る

③ 活性炭吸着法|高除去率だがランニングコストが高い

活性炭の微細な孔に汚れを吸着させて除去する方法です。

- メリット:高い除去性能で処理水の透明度も良い

- デメリット:活性炭の交換・再生に高額なコストがかかる/高濃度排水には不向き

④ 膜分離法(MBRなど)|安定した処理だが膜管理が必須

微細な孔を持つ膜で物理的に汚れをろ過する方法です。

- メリット:処理水質が安定/省スペースで設置可能

- デメリット:膜の目詰まり対策や交換にコストと手間がかかる

⑤ 電気分解法|汚泥レスで管理が楽だが電気代に左右される

電極間に電気を流し、化学反応で汚れを分解・除去する新しい方式です。

- メリット:薬品を使わず汚泥がほとんど出ない/日常管理が容易

- デメリット:導入コストが高い/電気代がランニングコストの主因となり、電力価格の影響を受けやすい

【独自試算】COD処理方式別・10年間のトータルコスト比較

👉 このパートをまとめると!

導入費だけで判断すると失敗します。汚泥処理費などを含めた10年間の総費用では、初期投資が高い方式の方が安くなる「逆転現象」が起こり得ます。ここからが本記事の核心です。「10年間のトータルコスト」という視点で、主要方式を比較していきましょう。

ここでは、あるモデルケースを設定して、具体的な数値をシミュレーションしてみます。

【モデルケース】

- 業種: 食品工場

- 排水量: 50㎥/日

- 排水水質: COD濃度 300mg/L

- 日次COD負荷量=排水流量×COD濃度: 50m3/日×300g/m3=15,000g/日=15kg/日

項目 | 凝集沈殿法 | 生物的処理法 | 電気分解法 |

初期投資額 (CAPEX) | 800~1,200万円(沈殿槽・撹拌・注薬一式) | 1,500~2,200万円(曝気槽+沈殿槽+送風) | 2,500~3,500万円(電解セル・整流器一式) |

年間運用コスト (OPEX) 内訳 | |||

薬品費 | 60~90万円(PAC+高分子凝集剤) | 3~8万円(栄養塩・補助薬品少量) | 0円(基本薬品不要) |

電力費 | 5~15万円(撹拌・ポンプ中心) | 20~35万円(ブロワ約1~3kW連続) | 60~100万円(2~4kWh/㎥目安) |

汚泥処理費 | 90~150万円(汚泥発生多・産廃単価2.0~3.5万円/t) | 20~35万円(生物汚泥は中程度) | 10~25万円(副生成物の回収・処理) |

メンテナンス・消耗品費 | 0~0万円 | 0~0万円 | 40~80万円 |

人件費・その他 | 35~60万円 | 45~70万円 | 20~35万円 |

合計年間OPEX | 190~315万円 | 88~148万円 | 130~240万円 |

10年間の累積OPEX | 1,900~3,150万円 | 880~1,480万円 | 1,300~2,400万円 |

10年間総所有コスト (TCO) | 2,700~4,350万円 | 2,380~3,680万円 | 3,800~5,900万円 |

補足(根拠とレンジの置き方)

- 導入費:50m³/日級の小〜中規模装置の一般的価格帯(メーカー見積レンジ相当)。

- 薬品費:凝集剤はポリ塩化アルミニウムは1キロ当たり200~250円、高分子凝集剤や1キロ当たり800~900円を基準都市、数円/㎥換算、生物処理は最小限の薬品のみ、電解は原則不要。

- 電力費:排水1㎥を処理するのに必要な電力量(電力消費原単位)で計算。電力消費原単位 (kWh/㎥)は、0.4~0.7 kWh/㎥、電力単価 (円/kWh)は、23~28円/kWh。

- 汚泥処理費:凝集沈殿が最大。地域の産廃単価2.0~3.5万円/t、含水率を考慮したレンジ。

(注: 上記はあくまで一例であり、実際の費用は排水の性質や設置条件により大きく変動します)

このように、初期投資(導入費)が最も安い凝集沈殿方式ですが、10年間の総費用で比較すると、運用コストで優れる生物的処理法の総額を上回るという「コスト逆転現象」が起こる可能性が非常に高いことが、今回のシミュレーションでわかります。

見落とし厳禁!コストを左右する「汚泥処理費」という落とし穴

コスト構造を逆転させる最大の要因が、汚泥処理費です。

特に凝集沈殿法は、大量の汚泥(産業廃棄物)を排出するため、外部業者に処理を委託する費用がランニングコストを大きく圧迫します。この視点を抜きにしては、正しい費用対効果を判断できません。

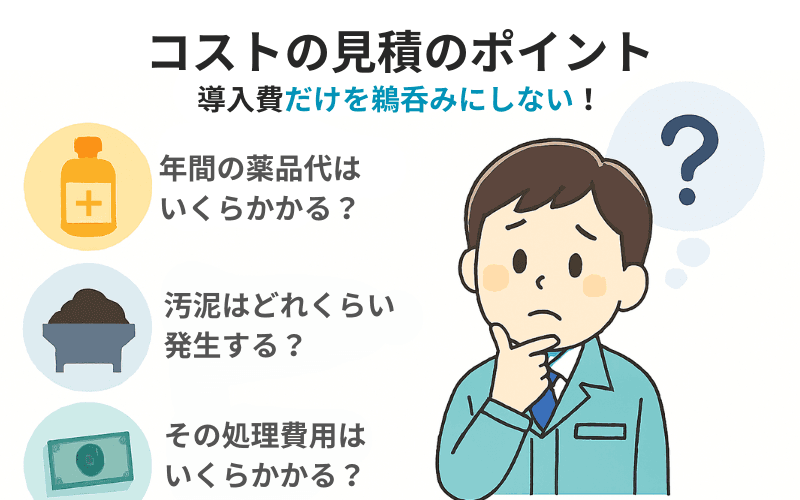

あなたの事業所なら?コストシミュレーションの視点

シミュレーションを行う際は、必ず自社の状況に当てはめて概算してください。大切なのは、メーカー提示の導入費だけを鵜呑みにしないことです。以下のような点を押さえると、初期投資とランニングコストを含めた正しいコストの見積もりが可能になります。

- 年間の薬品代はいくらか?

- 汚泥はどのくらい発生するか?

- その処理費はいくらか?

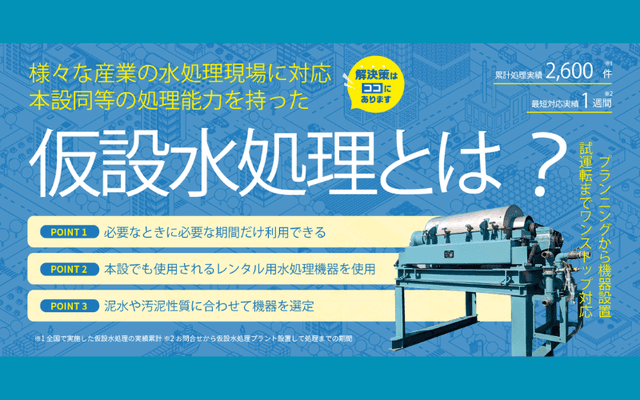

設備更新やトラブル時に有効!仮設水処理という選択肢

既設設備に加え短期間の仮設水処理を活用することで、更新までのつなぎや緊急対応が可能です。設備更新まで待てない、突発的な水質悪化に対応したい、そんなときに役立つのが仮設水処理です。

- 数日〜数か月単位でレンタル可能

- 現場に合わせ仮設水処理プラントを組み合わせ提案

- 即導入でき、事前テストにも有効

セイスイ工業の仮設水処理なら、汚泥性状に応じて仮設水処理プラントを組み合わせ、短期間でCODを大幅削減できます。

専門家が教える!自社に最適なCOD処理装置を選定する4ステップ

👉 このパートをまとめると!

①現状把握→②方式の絞り込み→③複数社の見積もり→④実績確認。中でも「自社排水特性の正確な把握」が出発点です。ここまでで選定の全体像がつかめたと思います。最後に、失敗しないための具体的な4ステップを簡潔に紹介します。

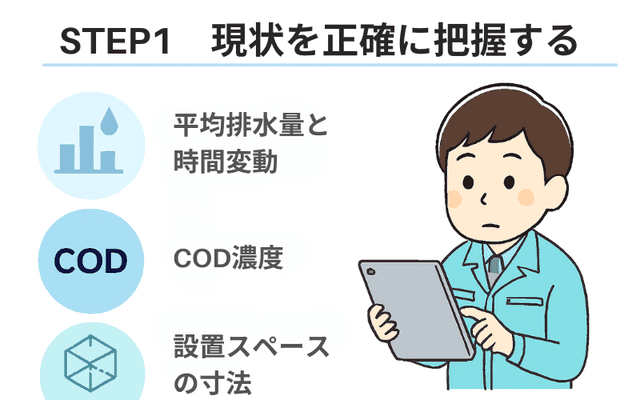

STEP1:現状を正確に把握する

まずは排水量・水質・設置スペースを数値で把握することが必須です。

- 1日の平均排水量と時間変動

- COD濃度(可能ならBOD・SS・油分も)

- 設置スペースの寸法(縦×横×高さ)

これらが曖昧だと、メーカーも正しい提案ができません。

STEP2:排水特性に合う方式を絞り込む

STEP1の情報と比較表をもとに、候補を2〜3方式に絞ります。

例)「油分が多く、設置スペースが狭い」→生物処理は不向き→膜分離や電気分解が候補。

STEP3:同条件で複数社に見積もり依頼

候補方式を扱うメーカーに同じ条件で依頼し、導入費+ランニングコスト(薬品代・汚泥処理費・電気代)を必ず比較します。

STEP4:同業他社の導入事例を確認

最終候補のメーカーに「同じ業種・規模での導入事例」があるかを確認。さらに、

- 導入後にトラブルは?

- メンテナンス負担は?

といった実際の声を聞くことで、より確実に判断できます。

COD処理装置に関するよくある質問(FAQ)

排水担当者からよく寄せられる疑問に、専門家がわかりやすく回答します。

Q. 法律で定められたCODの排水基準は?

A. 水質汚濁防止法では、海域・湖沼への排水についてCODの一日平均120mg/L以下と定められています(一律排水基準)。ただし、都道府県によってはさらに厳しい「上乗せ基準」があるため、自社所在地の基準を必ず確認してください。

Q. 設置スペースが狭いのですが、小型装置はありますか?

A. はい。特に膜分離法や電気分解法には省スペース型が多く開発されています。さらにセイスイ工業の仮設水処理なら、限られた設置スペースに合わせてプラントを柔軟に組み合わせることが可能です。まずは正確な設置寸法を把握し、相談してみましょう。

Q. メンテナンスは素人でも可能ですか?

A. 方式によります。例えば、生物処理は専門知識が必要ですが、電気分解方式は日常メンテナンスがほとんど不要な製品もあります。見積もりの際には、具体的な作業内容と頻度 を確認するのがおすすめです。

まとめ:後悔しない装置選びは「トータルコスト」と「専門家への相談」から

本記事では、5大COD処理方式の仕組み・コスト・効果を比較し、さらに仮設水処理という柔軟な選択肢も紹介しました。重要なポイントは次の3つです。

- COD除去の各方式には得意不得意があり、導入費とランニングコストを総合的に見る必要がある

- 最初の一歩は「自社排水の正確な診断」から。机上比較よりも水質データに基づいた判断が不可欠

最適なCOD処理装置を選ぶことは、規制対応だけでなく、将来のコスト削減や安定操業に直結します。「うちの排水にはどの方式が合うのか?」と迷ったら、まずは水質診断や仮設水処理でのテスト導入から始めるのがおすすめです。

👉 セイスイ工業等の専門家に相談することで、最短ルートで最適解にたどり着けます。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。