COD(化学的酸素要求量)とは?水質汚濁を示す重要指標をわかりやすく解説

水のきれいさを「数字」で表す指標のひとつに COD(化学的酸素要求量) があります。

環境省や自治体が定める水質基準、工場排水の規制、河川や湖沼の環境評価に至るまで、あらゆる場面で使われる重要な数値です。

しかし、「名前は知っているけど詳しくはわからない」「BODとの違いは?」「なぜ企業にとってリスクになるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、CODの意味や役割、BODとの違い、規制強化の背景、そして企業が取るべき対策 について詳しく解説します。

目次

CODとは?化学的酸素要求量の基本

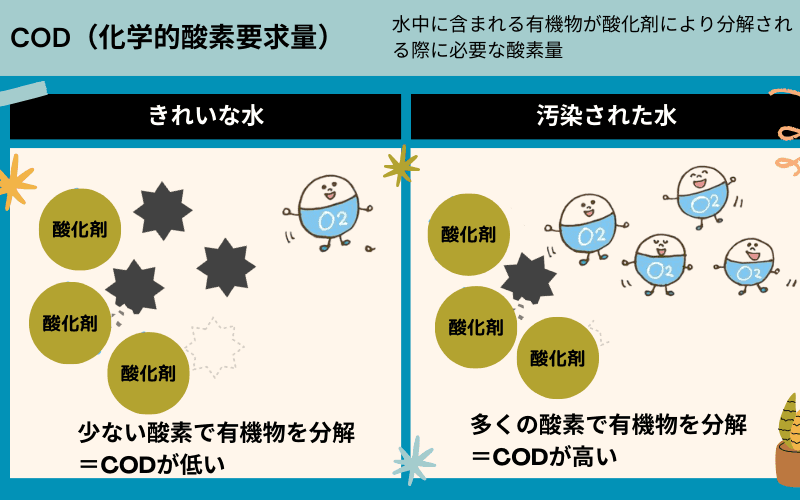

CODとはChemical Oxygen Demand(化学的酸素要求量)の略で、水の中に含まれる有機物などの汚れを、化学的に酸化分解するのに必要な酸素の量を示します。言い換えると、CODの値が高いほど「水の汚れが多い」ということです。

- CODが低い → 水がきれい(例:山の湧き水や自然の清流)

- CODが高い → 水が汚れている(例:生活排水や工場排水が流れ込んだ河川)

CODの特徴は、比較的短時間で測定できる という点です。数時間程度で結果が出るため、河川や湖の水質調査、工場や下水処理場の排水チェックなどに幅広く活用されています。

BODとの違い

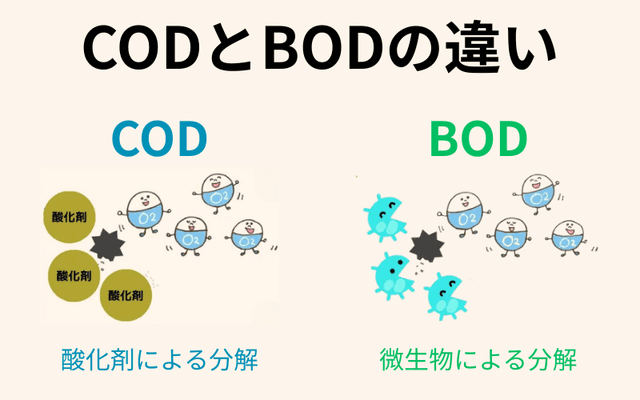

水質を表す代表的な指標に「COD」と「BOD」があります。どちらも水がどれだけ汚れているかを酸素の消費量で示しますが、意味が少し違います。

- COD(化学的酸素要求量)

水の中の汚れを、薬品(酸化剤)で化学的に分解したときに必要な酸素の量。短時間で測定できるため、河川や湖の水質チェックによく使われます。 - BOD(生物化学的酸素要求量)

水の中の汚れを、微生物が分解するのに必要な酸素の量。自然の分解プロセスを反映するため、生活排水や工場排水の影響を評価するのに使われますが、測定に数日かかります。

使い分けの実例

- 湖やダムなど閉鎖性水域

→ 水質の悪化を早く把握する必要があるため、結果がすぐに出るCODがよく使われます。 - 生活排水や工場排水の評価

→ 実際に微生物が分解できるかどうかが重要なので、BODで測定されることが多いです。 - 総合的な水質管理

→ どちらか一方ではなく、CODとBODを併用して判断するケースも多くあります。

なぜCODが重要視されるのか?

👉 このパートをまとめると!

CODは 「スピード」「安定性」「法的基準」 の3点で重要視されています。工場や下水処理場でも「速報値」としてまずCODを見て、詳細や生物分解性をBODで確認するのが一般的です。

1.短時間で結果が出る BODは測定に5日程度かかるのに対し、CODは数時間で測定可能。 水質汚濁を早急に把握する必要がある場面で有効です。

2.環境基準や法律で採用されている 水質汚濁防止法や湖沼法など、閉鎖性水域の水質環境基準ではCODが基準値として使われています。これは「富栄養化による水質悪化」を早くチェックするためです。

3.季節や環境に左右されにくい BODは微生物の働きを利用するため、気温や水質条件によって結果が変わりやすいですが、CODは化学的に測定するため安定性が高いです。

4.環境リスクを早期に把握できる CODは「酸化されやすい有機物の量」を示すため、富栄養化や赤潮のリスクを迅速に判断する指標として重視されます。

COD規制強化の流れ

👉 このパートをまとめると!

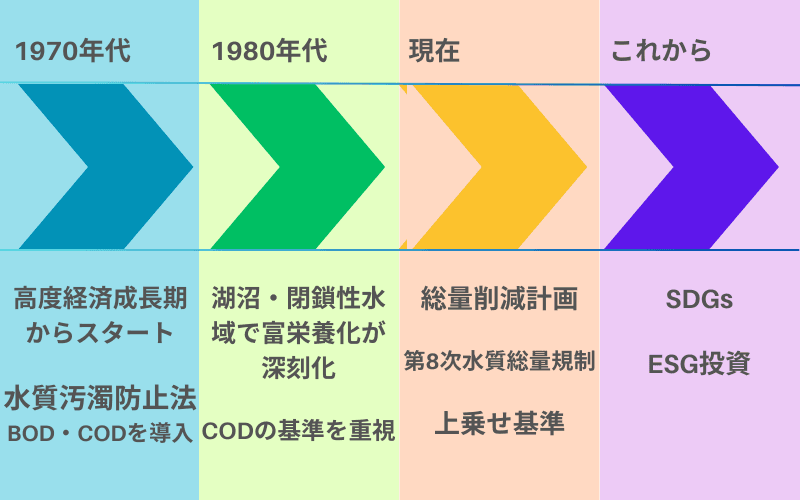

「公害対策」→「湖沼対策」→「総量規制の強化」→「自治体の上乗せ」→「国際基準への対応」 という流れで、COD規制は年々厳しくなっています。

- 高度経済成長期の公害対策からスタート(1970年代)

工場排水による河川・湖沼の水質汚濁が社会問題化。1970年に制定された水質汚濁防止法により、排水基準としてBODやCODが導入されました。 - 湖沼・閉鎖性水域での重視(1980年代~)

湖沼や内湾では水の入れ替わりが遅く、富栄養化が深刻化。このため、CODが環境基準の中心として扱われるようになりました。 - 総量規制の導入と強化(1980年~現在)

東京湾・伊勢湾・瀬戸内海など閉鎖性海域では、1979年からCODを対象とした水質総量規制が導入され、第5次以降は窒素・りんも対象に追加されています。第8次計画を経て、現在は令和6年度(2024年度)を目標年度とする第9次計画が実施されており、今後も基準・業種区分の厳格化が予想されます。 - 自治体による上乗せ規制(現在進行形)

国の基準に加え、自治体が独自のCOD基準を設定するケースが増加しています。例えば琵琶湖、霞ヶ浦、諏訪湖などでは、国基準よりも厳しい規制値が適用されています。 - 持続可能性・国際基準への対応(これから)

SDGsやESG投資の観点から、環境対応は企業評価に直結。法的規制だけでなく、取引先や国際的な取引においてもCOD管理は重要視されています。

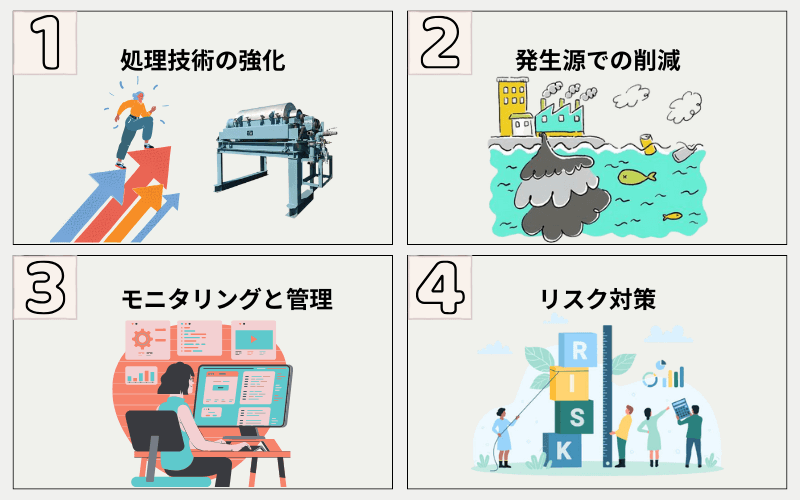

COD対策 ― 企業が取るべきアプローチ

COD規制に対応するには、技術の強化・削減・処理・管理の4つの視点が欠かせません。自社だけで難しい場合は、排水処理の専門企業との連携が有効です。

- 処理技術の強化

凝集沈殿や活性炭吸着、生物処理(MBRなど)で有機物を効率的に除去。災害時や負荷増大時は仮設水処理で補完。 - 発生源での削減

工程改善や循環利用によって排水量そのものを抑制。 - モニタリングと管理

オンライン監視や定期測定で基準超過を防止。 - リスク対策

法令順守とともに、BCPに緊急時の排水処理を組み込む。

セイスイ工業のCOD削減事例

セイスイ工業では、現場の課題に応じた仮設水処理プラントを提供し、多くの声に応えてきました。ここでは、COD削減を実現した具体的な事例をご紹介します。

事例1:農場のラグーン槽更新時に仮設水処理を活用!CODを低下させコストを約1/6に削減

既存設備のメンテナンス期間中も排水処理を継続させるため、企業は「CODを低減しつつ、コストを抑え、長期間安定して運用できる方法」を探していました。

そこで導入されたのが、セイスイ工業の仮設水処理です。導入の結果、環境基準をクリアしつつ、事業継続とコスト削減を同時に実現しました。

- CODを短期間で低減

- 処理コストを約85%削減

- 排水処理を止めることなく安定稼働

事例2:増産で排水処理が限界に!食品工場の課題をHabukiで解決、工期・コストが1/2以下!

生産ラインの増設により排水量が急増し、既存の曝気槽だけでは処理が追いつかない状況に。そこで、省スペースかつ短工期で導入できる前処理装置「Habuki」を組み込んだ水処理プラントを設置しました。既存設備を活用しながら処理能力を大幅に強化し、以下の内容をすべて実現。結果として、安定した事業継続が可能となりました。

- COD・BODを大幅削減

- 設置スペースの最小化

- 工期の短縮

まとめ:CODとは、企業にとって避けて通れない指標

COD(化学的酸素要求量)は、水質汚濁を示す重要な指標であり、工場や下水処理場の操業に直結する数値です。規制強化の流れが続く中、基準超過は罰則や操業停止につながり、企業の信用リスクにも直結します。

しかし、解決策はあります。セイスイ工業では、仮設水処理プラントの導入により、既存設備の更新時でも安定的にCODを削減。実際に処理コストを85%削減した事例や、「Habuki」を組み込むことで排水処理能力を大幅に強化、工期・コストを抑えた事例があります。

「CODとは?」を理解するだけでは不十分で、実際の対策が不可欠です。自社の排水処理に不安がある場合は、セイスイ工業のソリューションを参考にすることが、持続可能な事業運営への一歩となります。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。