水処理技術の種類とプロセス|基本から応用まで

前回は、水処理の基礎知識として、浄水処理・排水処理・産業用水処理の役割や重要性を解説しました。水処理は、安全な飲料水の供給や環境保全、産業活動の維持、さらには生活排水や雨水を処理する下水処理などにも欠かせない技術です。

今回は、その水処理を支える「技術」と「プロセス」に注目します。物理・化学・生物の各処理を組み合わせ、前処理・主処理・後処理の流れで効率的に浄化が進められます。近年は、水質管理の精度向上や省エネ化を実現する最新技術も登場し、さらなる進化を遂げています。ここでは、基本的な処理技術から応用的なプロセスまでをわかりやすく解説します。

目次

水処理の主な技術

水処理には、異物を分離する「物理的処理」、薬品で水質を調整する「化学的処理」、微生物で有機物を分解する「生物的処理」の3つの方法があります。これらは単独または組み合わせて活用され、効率的な浄化を実現します。次に、それぞれの処理方法を詳しく見ていきます。

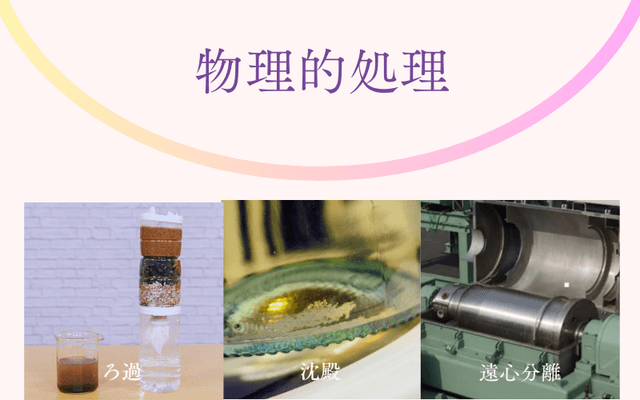

物理的処理

物理的処理は、水中に含まれる異物を機械的に取り除くシンプルな方法です。例えば、ろ過ではフィルターや活性炭を使って細かな粒子や有機物をキャッチし、沈殿では重力を利用して汚れを底に沈めます。さらに、遠心分離は高速回転の力で固体と液体を分ける技術で、特に汚れが多い水の処理に適しています。これらの方法を適切に使い分けることで、効率的に水をきれいにすることができます。

- ろ過:フィルターや活性炭で微粒子や有機物を除去

- 沈殿:重力を利用し、汚れを底に沈める

- 遠心分離:高速回転による遠心力で固液を分離

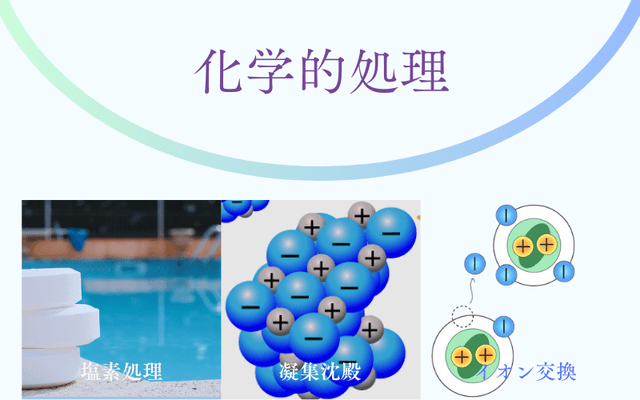

化学的処理

化学的処理は、薬品を使って水の汚れや微生物を取り除く方法です。塩素やオゾンなどの酸化剤を用いた消毒は、飲料水の安全確保に欠かせません。また、凝集剤を加えて細かい汚れをまとめて沈める「凝集沈殿」や、水中の特定の成分を交換して取り除く「イオン交換」などもあり、水の用途や汚染の種類に応じて適切な処理が選ばれます。

- 塩素処理:消毒のための塩素添加。細菌やウイルスを不活化

- 凝集沈殿:凝集剤で微細な汚れをまとめ、沈殿させる

- イオン交換:硬水の原因となるミネラルを除去し、水質を調整、純水の製造にも利用される代表的な技術

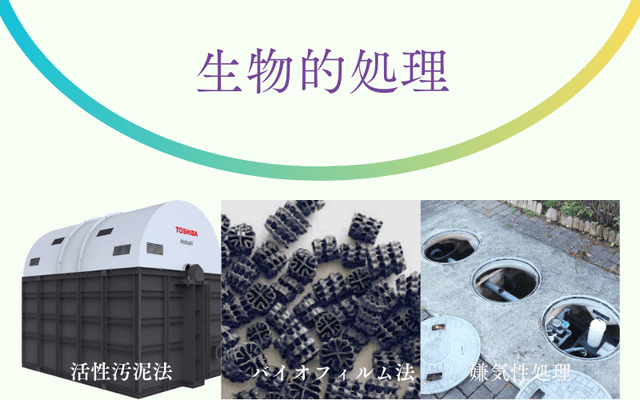

生物的処理

生物的処理は、微生物の働きを利用して水中の有機物を分解・除去する方法です。活性汚泥法やバイオフィルム法が代表的で、下水処理場や汚水処理施設などで広く採用されています。環境負荷が低く、運用コストを抑えやすい利点がありますが、微生物のバランス管理が重要となり、適切な運転が求められます。

- 活性汚泥法:曝気槽で微生物を活性化させ、有機物を分解

- バイオフィルム法:担体(ろ材)に微生物を定着させ、浄化

- 嫌気性処理:酸素を使わず分解し、メタンガスを生成

水処理のプロセス

水処理は、用途に応じた水質を確保するために、取水・前処理・主処理・後処理・供給または放流の工程を経て行われます。これは、浄水処や下水処理場、産業排水処理など幅広い分野で共通する基本的な流れです。

まず、河川や地下水から水を取り入れ、ゴミや泥を除去。続く主処理では、ろ過・生物的処理・化学的処理を組み合わせ、汚れや有害物質を取り除きます。

その後、塩素や紫外線で消毒(後処理)し、飲用水や工業用水として供給、または環境基準を満たしたうえで放流。各工程で水質を管理することが、安全で持続可能な水利用には欠かせません。

次に、それぞれの工程を詳しく見ていきます。

原水の取水

河川や地下水などの水源から水を取り入れる工程です。取水口にはスクリーンを設置し、大きなゴミや異物を除去します。近年は水質の変化が課題となり、取水時の水質確認が重要視されています。

前処理(大きな異物の除去)

後の処理工程をスムーズに進めるため、水中の大きな異物を取り除く工程です。スクリーンでゴミを除去し、沈砂池で砂や泥を沈降させ、油分分離装置で浮遊油を取り除きます。これにより、配管の詰まりや設備の負担を軽減し、主処理の効率が向上します。

主処理(物理・化学・生物的処理の適用)

水質を大きく改善する中心的な工程です。物理的処理で濁質や浮遊物を除去し、化学的処理で有害成分を中和・殺菌、生物的処理で有機物を分解します。水質や汚染負荷に応じて複数の手法を組み合わせ、効率的な浄化プロセスを構築します。たとえば、ろ過と凝集沈殿で濁質を除去し、活性汚泥法で有機物を分解、最後に塩素処理や膜処理で病原菌や微細な不純物を除去する流れが一般的です。

後処理(消毒・除菌)

最終的に水質を調整し、安全な飲料水や放流水に仕上げる工程です。微生物の殺菌や臭気の除去を行い、用途に応じて硬度調整やpH調整を加えることもあります。塩素、紫外線、オゾンなどを用いて微生物を不活化し、安全性を確保します。特に飲料水では、残留塩素を適切に管理し、二次汚染を防ぐことが重要です。

供給または放流

処理が完了した水は、用途に応じて適切に供給・放流されます。飲料水は水道管を通じて家庭や施設へ送られ、排水は基準を満たしたうえで河川や海へ放流されます。近年では、再利用システムの導入も進んでおり、産業用水や冷却水として再活用されることで、水資源の有効利用とコスト削減につながっています。

水処理のプロセスをさらに効率化、セイスイ工業の「仮設水処理」

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、下水処理や産業排水処理をはじめ、現場ごとの課題に柔軟に対応できるシステムを提供しています。遠心分離や凝集沈殿、生物的処理を活用することで、高効率な固液分離や汚泥の減容化、排水の水質改善を実現。これにより、下水処理場や排水処理設備などの既存インフラの補完や緊急対応が可能になり、安定した処理を継続しながら環境負荷の低減にも貢献します。主な技術の特徴は以下の通りです。

- 遠心分離:デカンタ型遠心分離機を活用し、高効率な固液分離を実現

- 凝集沈殿:汚泥の状態に応じて最適な凝集剤を選定し、凝集剤薬注装置で効率的に処理

- 生物的処理:Habukiを活用し、BOD・CODを大幅に削減しながら生物的処理を最適化

- 排水処理:既存水処理設備・装置と同等の処理を行い、河川放流レベルまで水質を改善

まとめ:水処理の仕組みと技術を理解し、最適な設備選びへ

水処理は、安全な水の供給や環境保全、産業の維持、そして都市や地域の下水処理にも不可欠な技術です。今回は、物理・化学・生物的処理の3つのアプローチと、それらを組み合わせた水処理のプロセスについて解説しました。用途や水質に応じて適切な処理を選ぶことで、効率的な浄化が可能になります。飲料水や排水、純水の製造まで、目的に応じた多様な水処理が求められます。

また、セイスイ工業の仮設水処理プラントは、各処理技術を活用し、現場の課題に柔軟に対応。既存水処理設備・装置の補完や緊急時の対応を可能にし、環境負荷の低減にも貢献しています。

次回は、水処理を支える設備・装置の種類や選び方を解説。効率的な水処理のために、適切な機器の選定ポイントを詳しく紹介します。