PFASで汚染された土壌はどうする?原因・影響・現場対策

近年、各地でPFASによる土壌汚染が問題視されています。

「一見きれいな土地なのに、なぜ?」

その背景には、目に見えないPFASの存在があります。泡消火剤や工場排水、過去の埋立処分などが原因となり、知らぬ間に土地が汚染されているケースも少なくありません。PFASは分解されにくく、地下水や農作物への影響も懸念されます。

この記事では、PFASによる土壌汚染の原因や影響、実際に行われている対策・浄化技術についてわかりやすく解説します。

目次

PFASとは?土壌汚染との関係性

PFASは、水や油をはじき、耐熱・耐薬品性にも優れる人工化学物質で、消火剤や工業製品、生活用品など多岐にわたって利用されてきました。中でもPFOSやPFOAは極めて分解されにくく、環境中に長期間残留する性質があります。そのため、いったん土壌に浸透すると自然分解されにくく、地下水や農地への拡散リスクが高まります。

過去に使用された消火訓練場や工場跡地では、PFASが蓄積されているケースも確認されており、土壌汚染の初期段階では外見上の異常が少ないことから、気づいた時には地下水まで汚染が及んでいたという事例もあります。こうした背景から、早期発見と迅速な対応が求められています。

PFASによる土壌汚染の原因

PFASによる土壌汚染は、自然に発生するものではなく、人の活動による化学物質の蓄積が原因です。特定の施設や過去の使用状況をたどることで、PFASがどのように土壌へ浸透・拡散したのかが見えてきます。ここでは、その主な原因と拡散メカニズムを整理します。

主な発生源:どこからPFASは土壌に入るのか?

PFASによる土壌汚染は、特定の用途や施設からの排出が主な原因です。たとえば、泡消火剤(AFFF)は火災時の迅速な消火に使われ、空港や自衛隊基地、消防訓練施設などで広く使用されてきました。

また、フッ素系樹脂や撥水剤を製造・加工する工場では、廃水や排ガスを通じてPFASが放出される可能性があります。さらに、PFASを含む廃棄物が埋め立てられた処分場も、長期的な漏出源となるおそれがあります。

雨水による浸透と拡散

PFASは水に溶けやすいため、雨が降ると地表のPFASが土壌に染み込み、地下水へ移動していきます。その結果、汚染が地下水や周辺地域に広がるリスクがあります。特に、排水対策が不十分な古い施設では、汚染範囲が広がっている例もあります。

使用済み資材や過去の埋設物からの漏出

かつて使われた防水シートやコーティング資材、グリース防止紙などには、PFASを含む製品が多くあります。これらが工事残土や廃材として埋められたまま劣化・流出し、近年の土壌調査で初めて汚染が発覚する事例も増えています。

PFAS汚染土壌が与える影響

PFASで汚染された土壌は、さまざまな形で周囲の環境や人々の生活に影響を及ぼします。特に注意すべきなのが、地下水への浸透と長期的な拡散です。

地下水汚染と飲用水リスク

PFASは水に溶けやすく、土壌から地下水へと浸透していきます。そのため、井戸水や地下水を生活用水に使っている地域では、飲用水として取り込まれてしまう恐れがあります。世界的にも、飲料水中のPFAS濃度が問題視されるケースが増えています。

農作物・生態系への影響

汚染された土壌や水を通じて、PFASが農作物に吸収される可能性もあります。また、動物や微生物に蓄積されることにより、食物連鎖を通じた影響も懸念されています。

地域住民の健康懸念

PFASの一部は体内に蓄積しやすく、長期的な曝露が健康リスクにつながるとされています。がんや内分泌系への影響などが指摘されており、地域住民の不安や風評被害にもつながりやすく、早期の対応が求められます。

PFAS汚染土壌への主な対策方法

PFASで汚染された土壌は、通常の土壌よりも処理が難しく、複数の方法を組み合わせて対応することが求められます。ここでは代表的な4つの対策について紹介します。

掘削除去・搬出処理

汚染された土壌を掘り起こし、専用の処理施設に運んで処分する方法です。効果は確実ですが、対象地域が広いと費用や作業量が大きくなるため、主に汚染が局所に限られる場合に採用されます。

封じ込め(遮水シート・覆土)

土壌全体を遮水シートや粘土層で覆い、PFASが雨水などとともに地下へ移動するのを防ぐ方法です。一時的な対応策としては有効ですが、長期的なモニタリングや維持管理が欠かせません。

土壌洗浄・薬剤抽出

汚染土壌を水や界面活性剤、有機溶媒で洗い流し、PFASを取り除く方法です。ただし、PFASは化学的に安定しているため、完全な除去は難しいことが多く、洗浄後の廃液処理も課題となります。

分解技術・新技術の研究動向

近年は、PFASそのものを化学的に分解する技術の開発も進んでいます。

- プラズマ分解

- 超臨界水酸化

- 高温熱処理

これらは研究段階や試験運用段階のものも多く、コストや現場適用の面で課題も残されていますが、将来的には有力な対策となることが期待されています。

緊急時の応急対応と現場での工夫

PFASによる土壌汚染が確認された場合、被害の拡大を防ぐためには早期の応急対応が重要です。現場で実施できる対策や、実際に導入されている工夫について紹介します。

汚染拡大を防ぐための初期対応

土壌中のPFASは水に溶けやすく、雨などで流れ出す可能性があるため、以下のような措置が効果的です:

- 雨水や排水の管理(水たまりの発生防止、排水の誘導)

- バキューム車による表面水の回収

- ブルーシートや仮覆土での養生

これにより、地下水や周辺地域への拡散を最小限に抑えることができます。

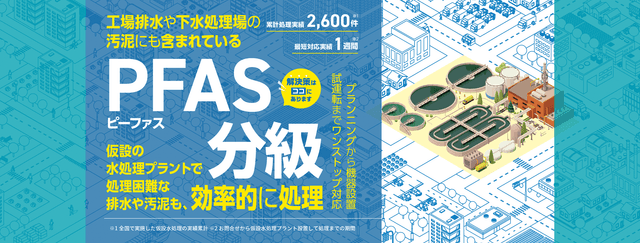

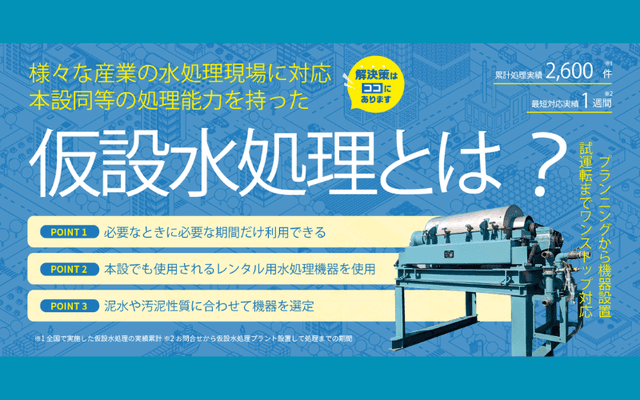

仮設水処理装置の導入

現場で発生した汚染水の処理には、仮設の水処理装置が有効です。たとえば、セイスイ工業では、緊急対応用の仮設水処理プラントを保有・運用しており、短期間での設置・稼働が可能です。

- 汚染水をその場で処理し、拡散を防止

- 必要に応じて脱水や吸着材によるPFASの除去処理も実施可能

特に、災害時や工事中の突発的な汚染対応として有効です。

まとめ:PFAS汚染土壌への対応に求められる視点

PFASは分解されにくく、地下水や農作物への影響が広がる恐れがあります。そのため、早期発見・早期対応が極めて重要です。

現場では仮設水処理や排水管理などの実務対応に加え、専門技術と制度の両面で支える体制づくりが求められます。

また、再汚染を防ぐには、継続的な監視と情報共有による地域全体での取り組みが欠かせません。

お役立ち資料ダウンロード

自治体職員の約6割、汚染土壌処理に関して「課題あり」具体的な課題、第2位は「汚染物の廃棄場所」第1位は「処理・運搬コスト」に

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。

セイスイ工業は、土木現場で発生した「建築汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログでは施工例の紹介や、実際の事例などを写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。