マイクロプラスチックの影響とは?仮設水処理プラントで環境負荷を軽減!

「私たちが普段使っているプラスチックが、知らないうちに環境を汚染している?」

マイクロプラスチックは5mm以下の微細なプラスチック片のことで、近年、海洋汚染や生態系への影響が大きな問題となっています。これらは化粧品や洗剤などの日用品から排出されるほか、衣類の洗濯やペットボトルの摩耗によっても発生し、水環境に広がっていきます。

「水道水や食品からもマイクロプラスチックが検出された」という報告もあり、その影響が懸念される中、効果的な対策が求められています。

本記事では、マイクロプラスチックの発生源や環境・健康リスクを解説するとともに、仮設水処理プラントを活用した効率的な除去方法について紹介します。

目次

マイクロプラスチックとは

マイクロプラスチックは、海洋汚染や水質悪化の原因となる微細なプラスチック片です。ペットボトルやビニール袋などのプラスチック製品が劣化し、微粒子となって水中を漂い、広範囲に拡散します。また、洗顔料や歯磨き粉に含まれるスクラブ剤など、最初から小さな粒子として作られたものもあります。

これらは海や川だけでなく、飲料水や食品を通じて人の体内にも取り込まれる可能性があり、その影響についての研究が進められています。環境負荷を抑えるためには、発生源の削減と効果的な除去技術の活用が不可欠です。

では、マイクロプラスチックとは具体的にどのようなものなのか? その特性や発生メカニズムについて詳しく解説していきます。

マイクロプラスチックの特徴

マイクロプラスチックは、5mm以下の微細なプラスチック片を指し、海洋や河川、土壌、さらには空気中にも存在しています。その主な特徴は以下の通りです。

- 分解されにくい:プラスチックは自然環境下で分解されるのに数十年〜数百年かかるため、一度発生すると長期間残留する

- 軽くて広範囲に拡散する:水に浮くものも多く、風や水流によって広い範囲に運ばれる

- 化学物質を吸着しやすい:表面に有害物質(重金属、PCB、農薬など)が付着し、それらが生態系に影響を与える可能性がある

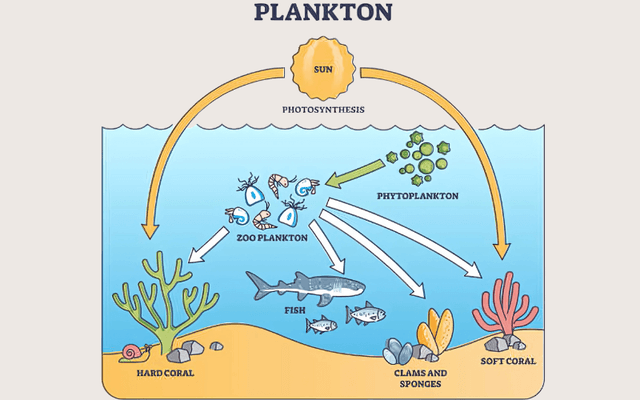

- 生物に取り込まれる:魚や貝類が誤って摂取し、食物連鎖を通じて人間にも影響を及ぼす可能性がある

マイクロプラスチックの発生メカニズム

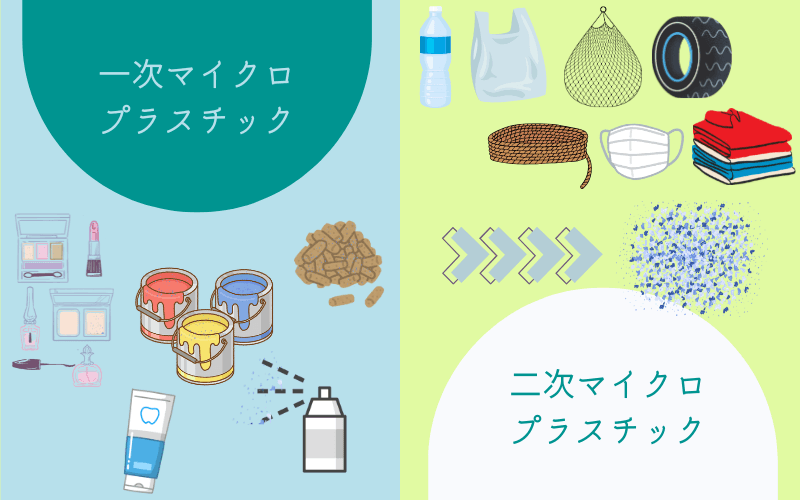

マイクロプラスチックは、発生源や形態によって「一次マイクロプラスチック」と「二次マイクロプラスチック」に分類されます。

一次マイクロプラスチック:最初から微細な粒子として製造されたもの

- 化粧品や洗顔料(スクラブ剤として使用)

- 歯磨き粉(研磨剤として配合)

- 塗料やコーティング剤(耐久性向上のための添加剤)

- 工業用ペレット(プラスチック製品の原料として利用)

二次マイクロプラスチック:大きなプラスチック製品が劣化・分解されて生じるもの

- ペットボトルやビニール袋・レジ袋の劣化(紫外線や摩擦により細かく砕ける)

- 漁網やロープの破損(海洋に残り、徐々に微細化)

- マスクや衣類の合成繊維(洗濯時に繊維が剥がれ、排水として流出)

- タイヤの摩耗粉(道路を走行する際に微粒子が発生し、大気中や雨水とともに流出)

このように、マイクロプラスチックは日常生活や産業活動からも発生し、環境中に広がっているのが現状です。対策としては、発生源を減らすことと、適切な除去技術を導入することが求められています。

マイクロプラスチックがもたらす環境への影響

微細なプラスチック片が海や川に流れ込むと、生態系全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、海洋生物が誤って摂取した場合、消化不良を引き起こしたり、体内に蓄積された有害物質が健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。

また、こうした汚染物質は水中だけでなく、風によって陸上にも広がり、農作物や飲料水への混入といった新たなリスクを生む可能性があります。こうした影響がどこまで広がるのか、長期的な調査と対策が求められています。

では、具体的に海洋生物や人体にどのような影響があるのか、さらに詳しく見ていきましょう。

海洋生物への影響

マイクロプラスチックはサイズが小さく、多くの海洋生物が餌と間違えて摂取してしまいます。しかし、体内に取り込まれたプラスチックは消化されず、胃や腸に留まり続け、消化不良や栄養不足を引き起こす可能性があります。その結果、成長の遅れや生存率の低下につながることが懸念されています。

また、マイクロプラスチックは海水中の有害物質を吸着しやすい性質を持っています。魚や貝類がこれらを体内に取り込むと、毒性のある化学物質が蓄積し、内臓や代謝機能に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、小さな生物が摂取したマイクロプラスチックは、それを捕食する大型魚や海鳥、海洋哺乳類へと移行し、食物連鎖を通じて影響が広がることも指摘されています。

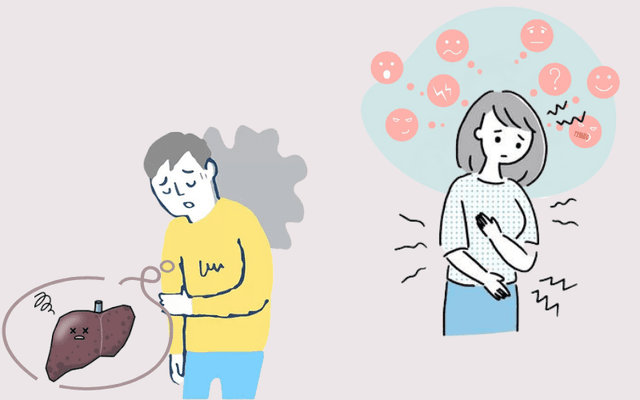

人体への影響

マイクロプラスチックは、飲料水や食品を通じて体内に取り込まれる可能性が指摘されています。特に魚介類や塩などからの摂取が確認されており、微細な粒子の一部は腸内で吸収され、血流を介して体内を巡る可能性もあります。

また、マイクロプラスチックには環境中の有害物質が付着しやすく、これらが体内に入ることで、内分泌系や免疫機能への影響が懸念されています。現在のところ、人への健康リスクは明確ではありませんが、長期的な影響を解明するための研究が進められています。

汚染物質の拡散と環境への長期的影響

マイクロプラスチックは自然界で分解されにくく、河川や海洋を通じて広範囲に拡散します。風や水流によって遠くまで運ばれ、大気中や土壌にも蓄積されることが確認されています。

特に問題視されているのが、マイクロプラスチックが有害物質を吸着しやすい性質を持つことです。水質汚染の原因となる重金属や環境ホルモンなどの化学物質が付着し、これらが食物連鎖を通じて生態系に取り込まれる可能性があります。

また、長期間環境中に残留することで、プラスチック自体の劣化によりさらに微細化し、除去が困難になる懸念もあります。このように、マイクロプラスチックは単なるごみ問題にとどまらず、環境や生態系への長期的な負荷をもたらす要因となっています。

仮設水処理プラントでマイクロプラスチックを効率除去!

マイクロプラスチックは微細なため、通常の水処理設備では除去が難しく、従来のフィルターや沈殿処理では完全に取り除くことが困難です。そこで、セイスイ工業の仮設水処理プラントを活用し、効果的に処理する方法が注目されています。

本プラントは、担体の処理実績をもとに、マイクロプラスチックを含む汚水の浄化に対応可能。特殊な処理技術を用いて、水中に浮遊するプラスチック粒子を捕捉し、環境への排出を最小限に抑えます。また、仮設型のため、短期間での設置や処理規模の調整が可能で、必要な期間だけ柔軟に運用することができます。

では、具体的にどのような仕組みでマイクロプラスチックを処理するのか、詳しく見ていきましょう。

仮設水処理プラントによるマイクロプラスチック除去の仕組み

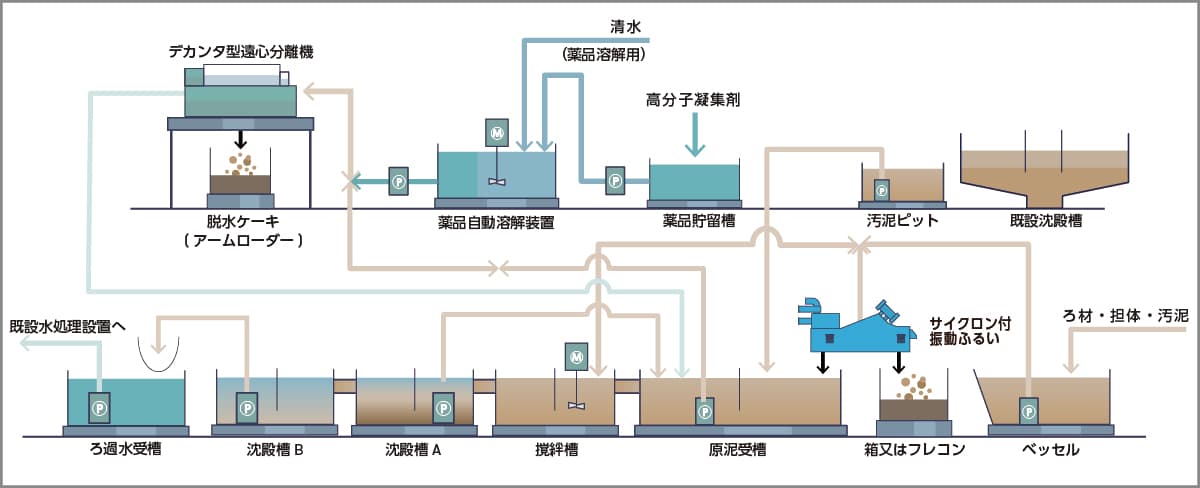

セイスイ工業の仮設水処理プラントは、汚泥処理の実績を活かし、マイクロプラスチックの除去にも対応可能なシステムです。デカンタ型遠心分離機を活用し、水と固形物を分離することで、微細なプラスチックを含む汚泥を効率的に処理します。

具体的には、原水を受けた後、デカンタ型遠心分離機で固液を分離し、マイクロプラスチックを含む固形物を脱水ケーキとして回収。処理水は再利用可能な状態へと浄化されます。このプロセスにより、従来の方法では除去が難しかった微細なプラスチック片を効果的に取り除き、水質改善に貢献します。

また、仮設の水処理プラントのため、短期間で導入することができ、必要な期間のみ運用が可能。これにより、コストを抑えつつ、環境負荷の低減と持続可能な水処理を実現します。

具体的な実績と導入事例

現在、マイクロプラスチックの除去に関する具体的な導入事例はありませんが、セイスイ工業の仮設水処理プラントは、担体の除去実績を持ち、この技術を応用することでマイクロプラスチックの処理にも対応可能です。

本プラントは、汚泥や固形物を効率的に分離・回収する技術を備えており、これまで従来の水処理設備では対応が難しかった微細な粒子の除去にも成功しています。この技術をマイクロプラスチックの処理に応用することで、環境負荷の低減や水質改善に貢献できます。

ここでは、実際に担体を除去した導入事例を紹介し、マイクロプラスチック処理への応用について見ていきます。