CODを確実に下げる除去方法とは?原理とコストをわかりやすく解説

工場や事業所で排水処理をしていて「CODがなかなか下がらない」「どの除去方法を選べばいいかわからない」とお悩みではありませんか?

この記事では、水処理で2,650件以上の実績を持つセイスイ工業が、主要なCOD除去方法について原理・効果・コストをわかりやすく解説します。

さらに、他では見られない「比較表」や「選定プロセス」を用意。読めば、上司への報告書や設備検討にそのまま活かせる知識が身につきます。

そもそもCODとは?BODとの違いを1分でおさらい

👉 このパートをまとめると!

違いを理解することが、対策の第一歩です。

工場や事業所の排水担当になったばかりの方や、もう一度基本を整理したい方に向けて、CODの意味とBODとの違いをコンパクトに解説します。

すでに理解している方は、次の「【全体像】COD除去の3つのアプローチ」へ進んでください。

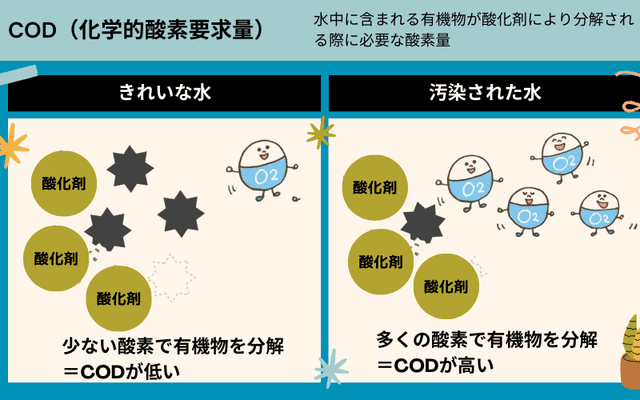

化学的酸素要求量(COD)とは

COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)とは、水の中にある汚れ(主に有機物)を酸化剤という薬品で分解するときに、どれだけの酸素が必要になるかを数値化した指標です。

値が高いほど「水が汚れている」ことを意味します。排水は水質汚濁防止法で厳しい基準が定められており、基準を超える状態で放流することはできません。そのため、適切な処理でCODを下げることが欠かせません。

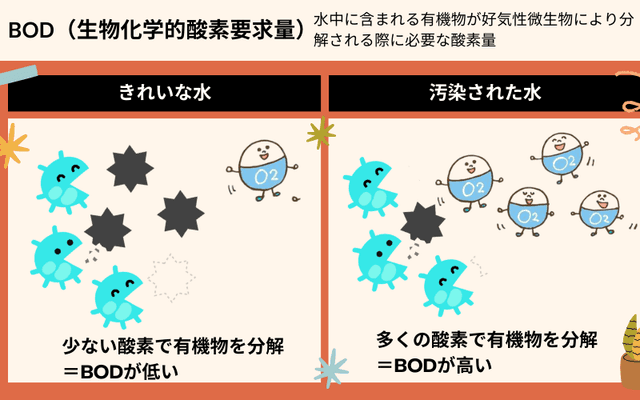

生物化学的酸素要求量(BOD)との違い

BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物化学的酸素要求量)は、水の汚れを微生物が分解するときに消費する酸素量を示す指標です。

- COD:薬品で分解→化学的に強制的に測る

- BOD:微生物で分解→自然に近いかたちで測る

つまり、CODは微生物では分解しにくい物質まで含む「広い汚れ」を示し、BODは分解しやすい汚れだけを反映します。両方を使い分けることで、水質をより正確に把握できるのです。

なぜBOD/COD比が重要なのか

CODを下げる方法のひとつに、微生物の力を使った生物的処理があります。その適用可否を判断する目安になるのが 「BOD/COD比」 です。

- 比率が高い(BOD ≒ COD)→汚れの多くが微生物で分解できるため、生物的処理が有効。

- 比率が低い(BOD ≪ COD)→微生物で分解しにくい汚れが多く、薬品や高度処理などの物理的・化学的処理が必要。

この比率を確認することで、どの処理方法を選ぶべきかを事前に判断できます。実際に、環境省が定める排水基準でもCODは主要な管理指標として扱われています。

【全体像】COD除去の3つのアプローチ

👉 このパートをまとめると!

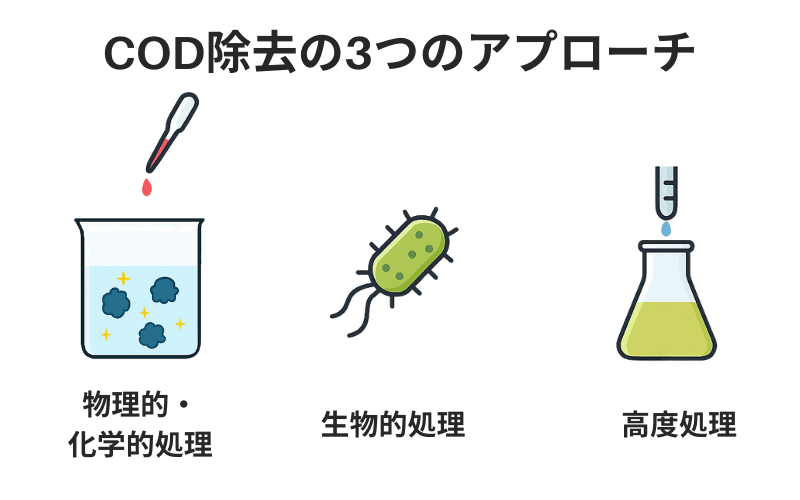

COD除去方法は大きく「物理的・化学的処理」「生物的処理」「高度処理(その他)」の3つに分類できます。

- 物理的・化学的処理:薬品の化学反応や物理的な力で、汚れを強制的に取り除くアプローチ。

- 生物的処理:微生物の力を借りて、汚れを分解してもらうアプローチ。

- 高度処理(その他):上記以外の、より高度な技術(膜処理や酸化処理など)。

まずは「この3つの引き出しがある」と理解することが、最適な方法を選ぶための第一歩です。次の章からは、それぞれの具体的な特徴とコストを詳しく見ていきましょう。

① 物理的・化学的処理によるCOD除去|原理と代表的な3手法

👉 このパートをまとめると!

薬品や物理的な力で汚れを強制的に取り除く方法です。処理が速く安定している一方、薬品コストや発生する汚泥処理が課題になることがあります。

物理的・化学的処理は、排水の性質が変動しやすい場合や、生物的処理が効きにくい場合に特に有効です。ここでは代表的な3つの手法を、原理にフォーカスして解説します。

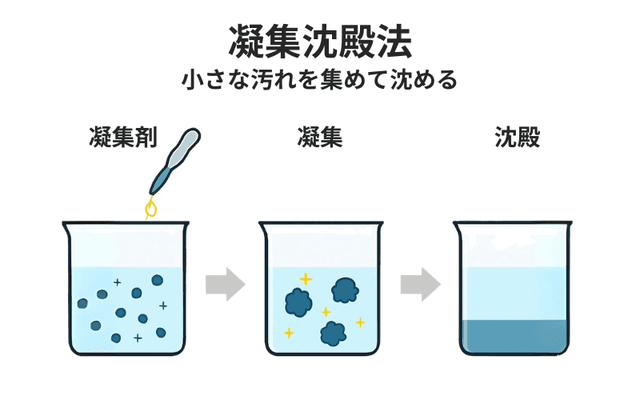

【凝集沈殿法】小さな汚れを集めて沈める

凝集沈殿法は、最も広く利用されている物理的・化学的処理のひとつです。原理はシンプルで、微細な汚れの粒子を薬品の力で大きくまとめ、重さで沈めるというものです。

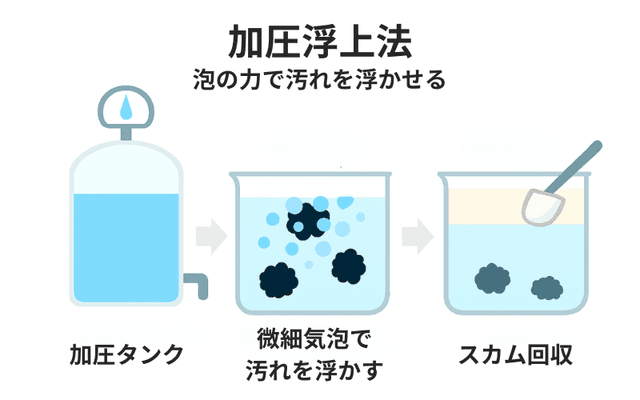

【加圧浮上法】泡の力で汚れを浮かせる

食品工場のように油分を多く含む排水に特に有効なのが加圧浮上法です。水に圧力をかけて空気を溶かし、圧力を抜いた瞬間に微細な気泡を大量発生させます。

- その気泡がフロックに付着し、全体を浮き上がらせる

- 水面に浮かんだフロックはスカムとして回収

- COD成分を効率的に除去できる

沈殿ではなく「浮かせる」という逆のアプローチが特徴です。

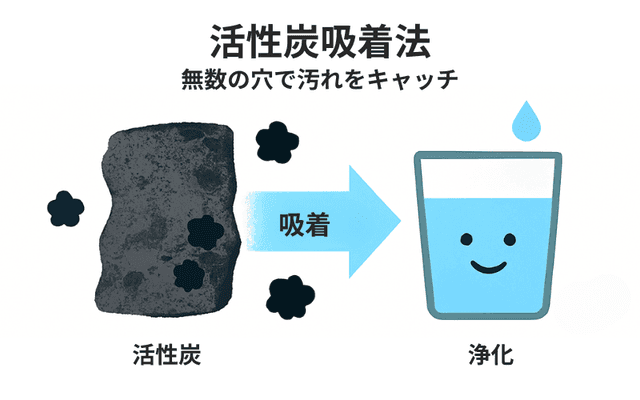

【活性炭吸着法】無数の穴で汚れをキャッチ

凝集や浮上で取り切れない溶解性のCOD成分に有効なのが活性炭吸着法です。活性炭の無数のミクロな穴に、有機物などのCOD原因物質が吸着されることで水が浄化されます。

- 家庭用浄水器にも使われるおなじみの技術

- 即効性が高いが、吸着容量に限界があり定期的な交換が必要

- そのためランニングコストがかかる点が注意点

② 生物処理によるCOD除去|原理と代表的な2手法

👉 このパートをまとめると!

微生物の力でCODを分解する方法。環境にやさしく、薬品コストも抑えられる一方で、微生物管理の難しさや広い設置スペースが課題になります。

生物処理は「微生物に働いてもらう」アプローチです。安定した処理を続けるには、彼らが活動しやすい環境(酸素・栄養・温度など)を整えることが不可欠です。

【活性汚泥法】最も標準的な生物処理

活性汚泥法は、100年以上使われてきた伝統的な生物処理法で、現在でも最も広く採用されています。

- 活性汚泥(微生物の集合体)を曝気槽に入れ、排水と混ぜ合わせる

- ブロワーで空気を供給し、微生物が呼吸できる環境をつくる

- 微生物がCOD成分(有機物)を分解し、水と二酸化炭素に変換

- その後、沈殿槽で微生物(汚泥)を沈め、上澄みのきれいな処理水だけを放流

つまり「微生物に食べてもらって、汚泥として取り出す」シンプルかつ王道の仕組みです。

【膜分離活性汚泥法(MBR)】活性汚泥法の進化版

MBR(Membrane Bioreactor)は、従来の活性汚泥法をさらに進化させた方式です。

- 沈殿槽の代わりに精密ろ過膜(MF膜)や限外ろ過膜(UF膜)を使用

- 曝気槽に膜ユニットを直接沈め、ポンプで水を吸引

- 水分子だけを通し、微生物や細かい汚れは完全にブロック

これにより、極めてきれいな処理水が得られ、沈殿槽が不要になるため 設置面積を小さくできる のが大きな特徴です。食品工場や都市部の下水処理など、省スペースが求められる現場でよく導入されています。

【独自フレームワーク】5つの除去方法を徹底比較!最適な選び方とは

👉 このパートをまとめると!

COD除去方法を選ぶポイントは「排水の性質」と「優先順位(コストか安定性か)」です。ここまで紹介した5手法を踏まえ、「結局うちにはどれが合うのか?」という疑問に答えるため、比較表と選定プロセスで最適な道筋を整理します。

比較表で一目瞭然!5大COD除去方法の強みと弱み

5つの主要手法を「原理」「得意な排水」「コスト」「メリット・デメリット」「省スペース性」で比較します。

手法 | 除去原理 | 得意分野(水質特性) | イニシャルコスト | ランニングコスト | メリット | デメリット | 省スペース性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

凝集沈殿法 | 薬剤添加で微細懸濁物・有機物を凝集し沈殿除去 | SSや高濁度排水、比較的単純な汚濁 | 低~中 | 中(薬剤費が継続) | 装置がシンプル、即効性あり | 薬剤コスト・汚泥発生量が多い | △(沈殿池が必要) |

加圧浮上法 | 微細気泡で凝集物や油分を浮上分離 | 油分を含む排水、食品系・化学系排水 | 中 | 中 | 油分・浮遊物に強い、処理が安定 | 電力・薬剤コスト、汚泥処理が必要 | △(浮上槽が必要) |

活性炭吸着法 | 多孔質炭表面に有機物を吸着 | 難分解性COD、微量有機物、色度除去 | 中 | 高(炭の再生・交換費) | 難分解性CODや臭気・色度にも有効 | 炭の寿命が短い、コスト高 | ○(比較的コンパクト) |

活性汚泥法 | 微生物が有機物を分解 | 有機物中心の排水(食品・生活系など) | 中~高 | 中 | 安定的で大規模処理が可能 | 大規模化すると敷地を取る、維持管理に手間 | △(曝気槽が必要) |

MBR(膜分離活性汚泥法) | 微生物処理+膜分離で高効率除去 | 高度処理要求、再利用水、変動の大きい排水 | 高 | 中~高(膜の保守) | 高水質を確保、省スペース、再利用可 | 初期コスト高、膜ファウリング | ◎(省スペース性に優れる) |

これを見るだけで、各方法の特徴と自社の適性が直感的にわかります。

失敗しないための選定3ステップ

比較表を眺めるだけでは答えは出ません。次の3ステップで整理してみましょう。

Step1: 自社排水の「性格」を知る(BOD/COD比の確認)

まずは水質分析データを確認し、BOD/COD比を把握します。

- 比率が高い → 生物処理が有効

- 比率が低い → 物理化学処理を中心に検討

Step2: 優先順位を決める(コスト・安定性・設置面積など)

「初期投資を抑えたい」「とにかく基準値を安定してクリアしたい」「設置スペースが限られている」など、会社として何を最も重視するかを明確にします。

Step3: 複数の手法を組み合わせる視点を持つ

一つで完結させようとせず、例えば「凝集沈殿で粗処理 → 生物処理で仕上げ」といった組み合わせで、より効率的で安定した処理を実現できます。

✍️ 筆者からの一言アドバイス

処理方法を「コスト」だけで選ぶのは危険です。最短ルートは、自社排水を分析して水質の「性格」を把握すること。実際、ある食品工場は初期費用を抑えて生物処理を導入しましたが、高濃度の油分で微生物が死滅し機能停止。結局、前処理として加圧浮上を追加し二重投資に。まずは水質診断から、が失敗防止の鍵です。

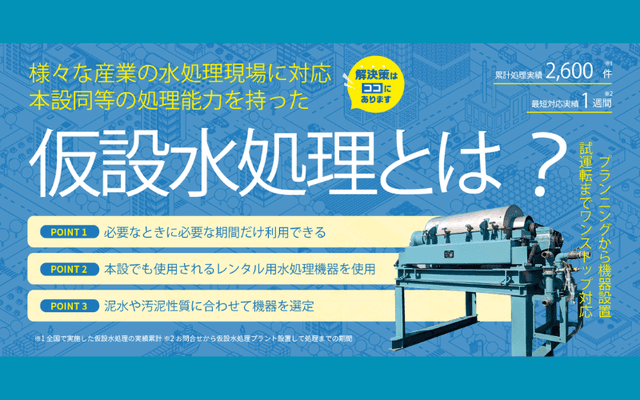

実務に役立つ!仮設水処理という選択肢

「できるだけ早くCODを下げたい」「まずは小規模に試したい」という場合には、仮設水処理の導入も有効です。

セイスイ工業の仮設水処理は、汚泥の特性に合わせて処理プラントを組み合わせる独自方式を採用。これにより、短期間でCODを大幅に削減でき、設備更新までのつなぎや緊急対策としても効果を発揮します。

COD除去に関するよくある質問(FAQ)

COD処理剤の安全性や除去方法など、現場でよくある疑問に専門家が簡潔に回答します。

Q. COD処理剤(薬品)にデメリットや危険性はありますか?

A. はい。凝集剤など一部の薬品は取り扱いに注意が必要です。継続的な薬品コストがかかるだけでなく、反応で発生する「汚泥」の処理費用も発生します。汚泥は産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。

Q. CODが高い原因は何ですか?

A. 工場排水では、工程で使う原料(食品工場のタレや調味料など)、洗浄に使う洗剤、機械の潤滑油などが代表例です。CODを下げるには、排水処理だけでなく、発生源での対策(流出抑制)も重要です。

Q. 一番簡単なCOD除去方法はありますか?

A. 「簡単」の定義によりますが、管理の手間を減らしたいなら、専門業者に委託してCOD処理剤を自動添加するシステムが有効です。ただし薬品コストがかかり、根本解決にならない場合もあります。

Q. 活性炭は交換が必要ですか?コストはどのくらい?

A. はい。活性炭は汚れを吸着すると能力が低下するため、定期的な交換が必要です。頻度はCOD濃度や処理水量で異なります。コストは比較的高めで、ランニング費用として考慮が必要です。

まとめ:最適なCOD除去は「排水の性格診断」から

最適なCOD除去方法を選ぶには、各手法の原理とコストを理解し、自社の排水特性と照らし合わせることが欠かせません。専門家への相談も効果的です。

この記事のキーポイント

- COD除去には大きく 「物理化学処理」と「生物処理」 がある

- 方法ごとに得意な排水やコストが異なる

- 最適な方法を選ぶ第一歩は、自社の排水性質(BOD/COD比など)の把握

今回の記事が、社内報告書の作成や上司への説明の参考になれば幸いです。ただし、実際の方法選定には、詳細な水質分析や現場状況の確認が不可欠です。

👉 「自社の排水に合う方法を専門家に診断してほしい」

👉 「もっと詳しいコスト比較や導入事例を知りたい」

そうお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの工場や事業所に最適なご提案をいたします。

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。OD法下水処理場向けのご提案書です。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。