身近に潜む「水質汚染問題」ー原因や影響、話題のPFASまで解説

私きれいな川や海も、私たちの暮らしの中で少しずつ汚れていくことがあります。工場や家庭からの排水、農業に使われる肥料や農薬─水質汚染の原因は、身近なところにあるのです。

最近では、「PFAS(ピーファス)」と呼ばれる分解されにくい化学物質の存在も注目されており、水の安全性に対する懸念はさらに高まっています。

この記事では、水質汚染とは何か、その原因や影響、そしてわたしたちにできることまで、わかりやすく紹介していきます。

目次

水質汚染とは?基本的な定義と現状

水質汚染とは、川や湖、海などの水が、生活排水や工場からの排水、農薬や化学物質で汚れてしまうことをいいます。汚れた水は魚や植物などの生き物だけでなく、私たち人間の健康にも悪影響を与える深刻な問題です。

自然の水は本来、多少の汚れを自力で分解する力があります。しかし近年では、その力を超えるほどの汚染が進み、環境への負担が高まっています。日本では水質改善が進んでいますが、都市部など一部の地域では、まだ注意が必要です。

また最近は、目に見えにくく自然に分解されない新しい化学物質も問題になっており、これまでの対策では対応できない場面も増えています。

世界と比較して見えてくる日本の水質汚染の課題

日本の水質は世界的には比較的良好で、水道の安全性や法律の整備も進んでいます。しかし、それだけで安心できるとは限りません。都市部の川や閉鎖された湖沼では、まだ生活排水や工場排水の影響で水質悪化が起こっています。農業や気候変動などの影響による水質の変動も見逃せません。

一方で、世界には経済発展に伴って水質汚染が深刻化している国も多くあります。日本はそうした国々より水質保全の取り組みが進んでいるものの、「まだ安全だから」と安心するのではなく、次の課題に向けて取り組む必要があります。

PFASとは何か─水環境を脅かす「見えない汚染」

近年、水質汚染の新たな問題として「PFAS(ピーファス)」という物質が注目されています。PFASはフライパンの焦げつき防止や衣類の撥水加工など、身近な製品に広く使われてきましたが、自然界でほとんど分解されず、「永遠の化学物質」とも呼ばれています。

このPFASが水や土壌、人間の体内に蓄積すると、健康リスクがあると世界的に問題になっています。現状、日本の水処理施設ではPFASを完全に除去することが難しく、今後、基準や対策技術をさらに整える必要があります。

水質汚染の原因は?暮らしや産業が抱える課題

水質汚染の原因は、工場や家庭からの排水、農業、さらには気候変動など、さまざまな要因が絡み合っています。日本では水質汚濁防止法などの法律や排水基準が整備されていますが、すべての問題が解決したわけではありません。有害物質の不適切な処理や、気象災害による一時的な汚染、家庭からの見えにくい汚れなど、さまざまな形で水環境は影響を受け続けています。

工場からの排水と化学物質の影響

製造の現場では、大量の水が使われると同時に、化学物質を含む廃液が排出されるリスクも抱えています。日本では厳しい排水基準が設けられているものの、基準を超えた排出や処理の不備が報告されるケースも後を絶ちません。 こうした産業排水の管理には、単なる設備の導入だけでなく、継続的なモニタリングと、より高度な水処理技術の活用が欠かせないとされています。環境への影響を最小限に抑えるには、企業の責任ある取り組みが重要です。

家庭から流れ出る油や洗剤

家庭から出る排水も、水質汚染の原因のひとつです。食器洗いに使う洗剤や、調理後の油などは、下水処理場を通っても完全に分解されず、そのまま川や海に流れ出てしまうことがあります。 こうした汚染を防ぐには、洗剤を適量使う、使用済みの油は回収するといった、日々のちょっとした工夫が効果的です。最近では、自治体が啓発活動や回収制度を整えている地域も増えており、一人ひとりの意識と行動が水を守る力になります。

気候変動と豪雨がもたらす影響

近年、気候変動の影響で大雨や集中豪雨が増えています。その結果、川の水位が急激に上がったり、下水道が処理しきれずに汚れた水がそのまま流れ出してしまう「オーバーフロー」のリスクが高まっています。 このような事態は、短時間で大量の土砂や生活排水が水域に流れ込み、水質が一気に悪化する原因になります。将来的な被害を防ぐには、インフラの整備と気候変動を見据えた対策の両方が必要です。

農業による化学肥料などの流出

たとえば、化学肥料や畜産から出る廃棄物が雨で流され、川や地下水に入り込むと、水中の栄養バランスが崩れてしまうことがあります。 とくに「富栄養化」が進むと、藻類が大量に発生し、酸素不足や悪臭、生態系への悪影響が起こることも。こうした問題を防ぐには、肥料の適切な使い方や、排水をきちんと処理する設備の導入が求められます。

水質汚染が生き物や人に与える影響とは?

水が汚れるということは、単に見た目が悪くなるだけではありません。川や海が汚染されると、そこで暮らしている魚や水の生き物が減り、生態系が崩れてしまいます。さらに、汚染された水が人間の生活に入り込むと、健康に影響を及ぼすこともあるのです。

ここでは、水質汚染が自然環境や人間の健康にどのような影響を与えるのか、2つの面からわかりやすく説明します。

生態系と生物多様性への影響

水質の悪化は、水の中で暮らす生き物たちにとって大きな脅威です。栄養バランスの崩れや有害物質の蓄積が進むと、魚やプランクトンなどの水生生物が減り、生態系そのもののバランスが崩れていきます。

ある特定の種がいなくなることで、食物連鎖が途切れ、自然の中のつながりが壊れてしまうこともあります。こうした変化は、水産業や観光業など、人間の暮らしや地域経済にもじわじわと影響を及ぼします。

人々の健康被害とリスク

汚染された水は、私たちの健康にも深く関わります。飲み水や料理に使われた場合、有害な化学物質や重金属が体内に入り込むリスクがあります。特に、長いあいだ少しずつ取り込まれることで、慢性的な健康被害を引き起こす可能性もあるのです。

実際に、過去の公害事件では、水を通じた健康被害が大きな社会問題になりました。今後もこうしたリスクを防ぐためには、水源を清潔に保つこと、そして定期的な水質チェックが欠かせません。

日本の水質汚染対策と法律の仕組み

日本では、公害の経験から水を汚さないための法律や基準が作られています。代表的なのが「水質汚濁防止法」で、工場や施設からの排水に厳しい基準を設けています。しかし、新たな有害物質や不法投棄といった課題もあり、自治体や企業の協力が不可欠です。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法は、1970年に制定された法律であり、工場や事業場からの排水や地下水の流出を規制し、公共用水域への排出において水質の汚濁を防止することを目的としています。この法律は排水基準の設定、規制区域の指定と縄張の設定、事業場の届出制度、排水規制や浄化命令、監視、測定記録の義務付けなど、水質保全に関するさまざまな施策を規定しています。工場や事業場だけでなく、国民の生活にも影響を及ぼす水環境保全において重要な法律です。

全国共通の排水基準と指定湖沼制度

排水の基準は全国で統一されており、特に水質の悪化しやすい湖や沼は「指定湖沼」として厳しく監視されています。これにより地域ごとの状況に合った対策が取られ、水質保全につながっています。

水道水の安全基準とPFAS対策

日本の水道水は安全性が高いとされていますが、最近注目されるPFASという物質は従来の処理法で除去が難しく、健康への影響が心配されています。政府や自治体は新たな基準や処理技術の開発を進め、安心な水を守る取り組みを強化しています。

SDGsが示す水質保全の重要性

持続可能な開発目標(SDGs)は、世界共通の課題を解決するための国際的な目標です。その中でも「安全な水とトイレをすべての人に」(目標6)は、水の安全を守ることの重要性を改めて示しています。

この目標は発展途上国だけでなく、日本のような先進国にとっても重要です。清潔な水を守るには、国や地域を超え、世界全体が協力して排水の管理や水資源の活用に取り組む必要があります。

実際にこの目標を受けて、多くの国や企業が水質を守る法律や新技術の導入を進めています。SDGsは世界の水質保全を促す役割を果たしています。

企業や団体による水質汚染への取り組み

水質保全は、法律や政府だけでなく、企業や団体の自主的な取り組みによっても支えられています。環境保護に力を入れることはコストがかかりますが、企業としての社会的責任を果たし、社会からの評価を高めることにもつながっています。最近では、小さな会社から大きな企業まで、積極的に排水処理や節水などの取り組みを進めています。

食品メーカーによる排水処理と節水の工夫

食品業界では製造の際に大量の水を使うため、再利用の技術や高性能なろ過システムを取り入れ、水を無駄にしない工夫をしています。さらに、排水に含まれる有機物をバイオガスというエネルギーに変える仕組みを導入し、水質保護と同時に資源の有効活用も進めています。

医薬品・化学メーカーの有害物質削減への取り組み

医薬品や化学製品を作るメーカーでは、有害な物質が水に流れ込むことを防ぐために、製造の段階から安全性の高い代替物質を使ったり、厳しい管理基準を設けたりしています。企業同士が協力して排水処理技術の開発を進めるなど、業界全体で環境への負担を減らす取り組みを行っています。

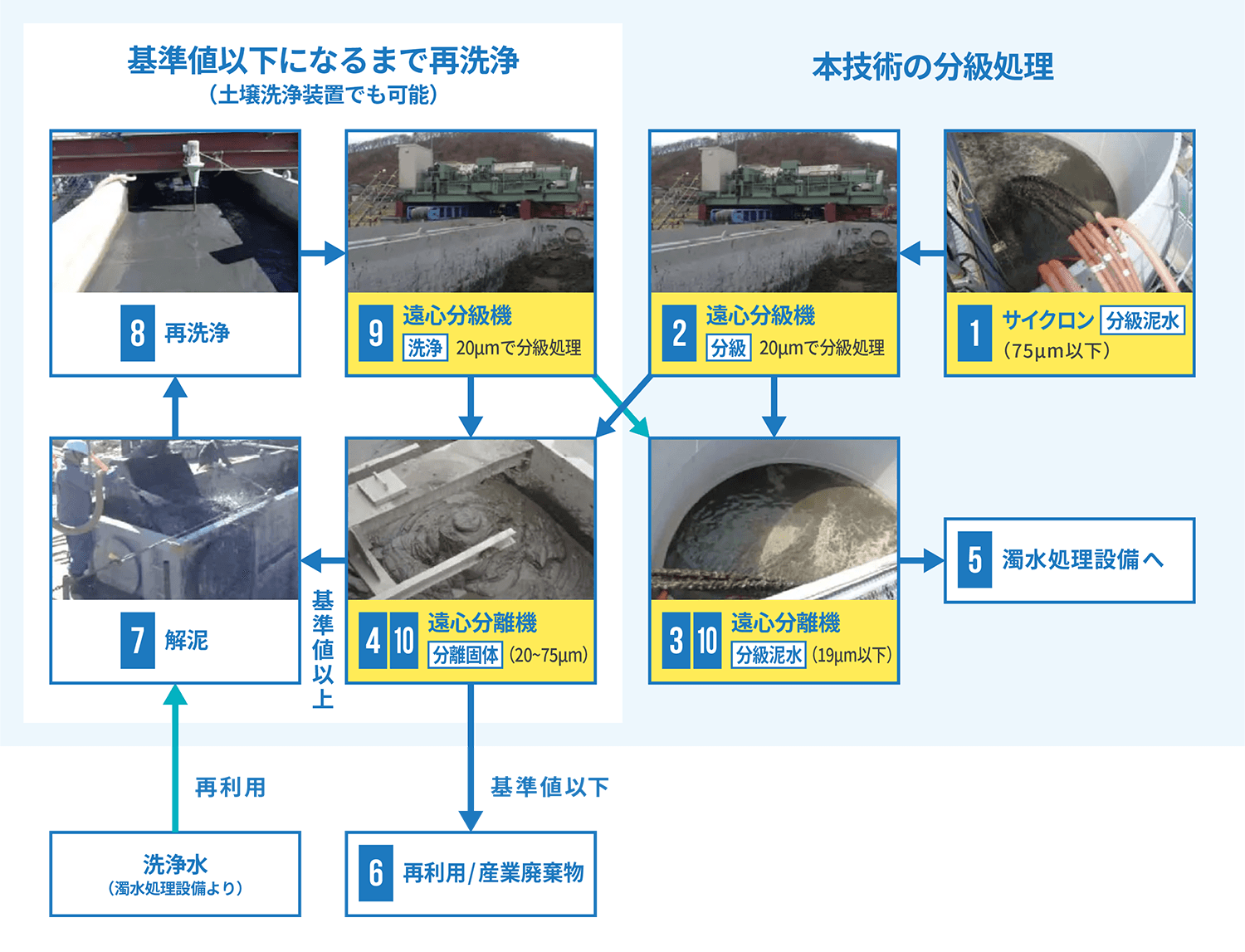

セイスイ工業の取り組み─PFAS対応も視野に入れた柔軟な水処理支援

セイスイ工業では、仮設水処理プラントを活用し、PFASなど新たな有機フッ素化合物を含む排水にも対応できる体制を整えています。設備の更新工事中や災害などで処理機能が一時的に失われた場合でも、迅速に設置・運転を開始できる柔軟性が強みです。現場ごとの条件に合わせたカスタマイズ設計が可能で、PFASを含む排水の分離・濃縮処理などもサポートします。

まとめ

水質汚染の問題は、私たちの暮らしや産業活動と深く関わる、身近でありながら複雑な課題です。日本では法規制や企業の努力により改善が進んできたものの、PFASのような新たな汚染物質や、気候変動といった新たなリスクが次々と現れています。

こうした変化に対応するには、法律だけでなく、企業や自治体、そして私たち一人ひとりの取り組みが欠かせません。

例えば、セイスイ工業では、仮設水処理プラントを活用し、PFASを含む排水にも柔軟に対応できる体制を整えるなど、現場レベルでの具体的な対策が進められています。

水質保全はSDGsの目標にも掲げられ、世界的なテーマでもあります。日々の暮らしを見直すこと、そして環境に配慮した取り組みを選択することが、未来の水を守る第一歩になります。

お役立ち資料ダウンロード

製造業の環境管理・排水処理業務に携わる担当者または責任者111名に聞いた! 【PFAS対策本当に万全ですか?】約9割が対策導入見込みなのに、"汚泥・濃縮水処理"は約半数が課題 製造業における工場排水のPFAS対策と設備更新ニーズ調査

Habuki™は下水処理の負担を軽くするための前処理装置です。このカタログではHabuki™の製品についての詳しい説明や、実際の導入事例等をご紹介しております。ぜひご覧ください。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。