排水処理における微生物の役割とは?活性汚泥法から最新バイオ処理まで解説

排水処理に「微生物」が重要な役割を果たしていることをご存じでしょうか?

有機物や有害物質を分解するこの微生物の力は、活性汚泥法をはじめとするさまざまな生物的処理技術に活用されています。

本記事では、微生物がどのように汚れを分解して水をきれいにしているのか、その基本的な仕組みをわかりやすく解説します。また、「どんな微生物が使われているのか」「処理効率を高めるために何が必要か」といった、実務に役立つポイントもまとめました。

排水処理における微生物の働きを正しく理解することは、安定した運転とトラブルの防止に直結します。本記事が、日々の処理現場での改善や、微生物を活かした効率的な管理のヒントとなれば幸いです。

目次

微生物による排水処理とは?

微生物を活用した排水処理は、環境負荷を抑えつつ有機物や汚染物質を分解する、持続可能な水処理手法です。排水中の有機物や栄養塩類は微生物のエサとなり、分解・吸収・代謝されながら浄化が進みます。薬品処理より自然に近いプロセスとして、環境保全の観点でも注目されています。

ただし、微生物は温度・pH・溶存酸素などに敏感で、効率を維持するには水質管理や定期的なモニタリングが不可欠です。特に活性汚泥法では、微生物のバランスが崩れると「バルキング」などのトラブルが生じることもあります。

生物的処理法とは?その基本原理

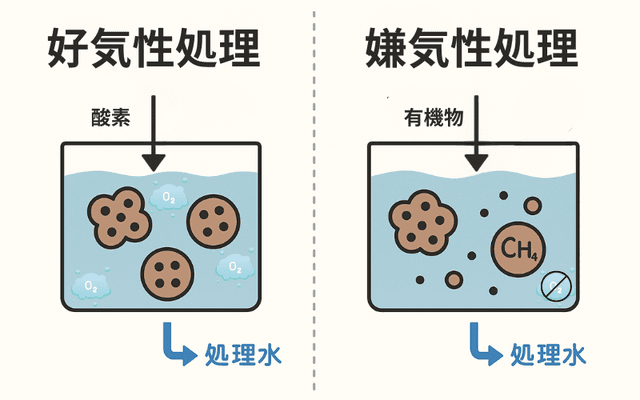

生物的処理法は、微生物の働きで排水中の有機物や窒素化合物を分解・浄化する方法です。処理は大きく分けて以下の2種類に分かれます。

- 好気性処理(酸素あり):酸素を使って有機物を分解、活性汚泥法などが代表的

- 嫌気性処理(酸素なし):メタン発酵などで分解し、バイオガスも発生

処理効率を高めるには、酸素・温度・栄養のバランスを適切に保つことが重要です。

微生物が果たす役割とその重要性

排水処理の主役は微生物です。微生物が有機物や栄養塩を取り込み、分解しやすい形に変えることで水質が浄化されます。

主な生物処理技術の種類

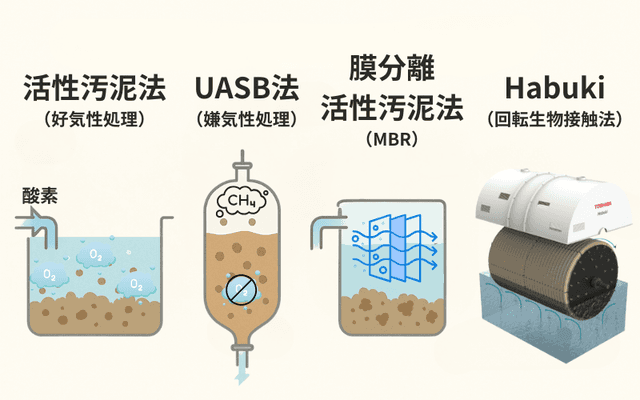

排水処理では、水質や条件に応じて複数の生物処理技術が使い分けられます。その中でも代表的なのが「活性汚泥法」です。

この方法では、曝気槽で好気性微生物を活性化させ、排水中の有機物を分解します。微生物は「活性汚泥」としてフロック状にまとまり、沈殿槽での分離も容易になります。処理効率が高く、さまざまな水質に対応できるのが特長ですが、安定した運転には酸素供給や微生物の状態管理が重要です。

- 活性汚泥法(好気性処理)

曝気槽で酸素を供給しながら微生物を活性化させ、有機物を分解する最も一般的な手法、管理しやすく、多くの処理施設で採用 - UASB法(嫌気性処理)

酸素を使わず、嫌気性微生物の働きで有機物をメタンなどに分解、省エネかつバイオガス回収が可能で、高濃度排水にも対応 - 膜分離活性汚泥法(MBR)

活性汚泥法に膜ろ過技術を組み合わせた方式、処理水の再利用にも対応でき、コンパクトで高性能な処理が可能

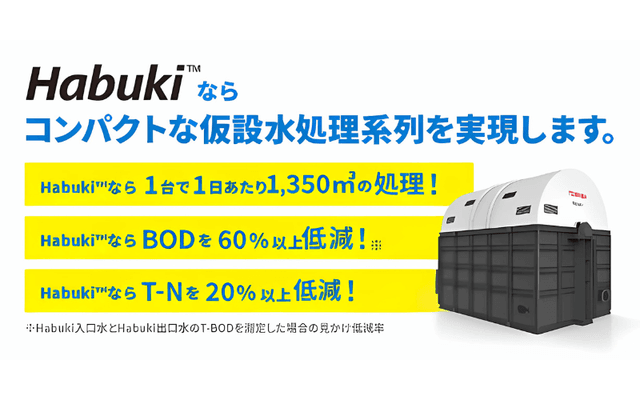

- Habuki(回転生物接触法/RBC)

回転円盤に微生物を付着させて排水を浄化。省スペース・省エネが特長で、仮設現場でも短期運転が可能。

仮設現場にも対応する回転生物接触法『Habuki』とは?

Habukiは、回転生物接触法(RBC)を応用したセイスイ工業独自の生物処理装置です。円盤型の担体に好気性微生物を付着させて回転させることで、排水中の有機物を効率よく分解します。

省エネ・省スペース設計で沈殿槽が不要なため、活性汚泥法よりもコンパクト。限られたスペースの現場にも柔軟に対応できます。

最短1週間で設置・稼働が可能な仮設対応型で、災害時や設備トラブル時も迅速に処理を開始できます。装置単体で高性能を発揮できるのも大きな特長です。

排水処理で活躍する微生物の種類

排水処理では、微生物が汚染物質を分解する中心的な役割を担います。好気性微生物は酸素のある環境で有機物を水や二酸化炭素に分解し、嫌気性微生物は酸素のない環境でメタンや窒素ガスを生成します。処理の目的や排水の性質に応じて使い分けることで、安定した浄化と高い処理効率が得られます。

好気性微生物と嫌気性微生物の違い

好気性微生物は酸素を使って有機物を分解し、嫌気性微生物は酸素がない環境で窒素還元やメタン発酵を行います。条件に応じて両者を適切に使い分けることが、効率的な処理のカギです。

活性汚泥中の代表的な微生物

活性汚泥には、ゾウリムシやボルティセラなどの繊毛虫類が生息し、細菌を捕食したりフロック形成を助けたりすることで処理を支えています。細菌や真菌との連携も、浄化プロセスには不可欠です。

微生物の観察と管理の重要性

処理性能を保つには、微生物の状態を日常的に観察することが重要です。顕微鏡や水質検査により活性度を把握し、バランスの乱れやトラブルの兆候を早期に検知することで、安定運転につながります。

微生物処理のメリットと課題

微生物による排水処理は、環境負荷が少なく、高い処理性能を発揮します。薬品の使用を抑え、汚泥量や運用コストも削減しやすいのが特長です。

一方で、バルキングや泡立ちなどのトラブルも起こりやすく、安定運転には日常的な管理が不可欠です。利点と課題を理解し、適切に対応することが重要です。

環境にやさしく、コストも削減 微生物を使った排水処理は、薬品やエネルギーの使用を抑えられる環境配慮型の手法です。副生成物である汚泥も少なく、余剰汚泥の処理コスト削減にもつながります。結果として、持続可能な水循環と経済的な運用の両立が可能です。

バルキング・泡立ちなどのトラブル対策 微生物のバランスが崩れると、沈殿不良(バルキング)や泡立ちが発生することがあります。これらは酸素供給や栄養バランスの偏りが主な原因です。定期的なモニタリングやばっ気の最適化で安定運転が維持できます。

微生物管理の基本ポイント 効果的な処理には、温度・pH・溶存酸素(DO)などの運転条件を日常的に確認することが不可欠です。負荷が高すぎたり気温が低下したりすると、微生物の活性が落ちるため、こまめな調整とデータ管理が重要です。

まとめ:微生物の力を活かした排水処理の可能性

排水処理における微生物の役割は、単なる有機物の分解にとどまらず、環境保全やコスト削減、そして持続可能な社会の実現にもつながる重要な要素です。活性汚泥法をはじめとする生物的処理技術は、処理水の品質と運用効率の両立を支えており、処理対象や現場条件に応じた使い分けが求められます。

中でも、回転生物接触法を応用した「Habuki」は、省スペース・省エネに優れ、仮設現場や災害時などにも柔軟に対応できる生物処理システムとして注目されています。従来の設備と比べて設置性や即応性に優れ、現場の負担を抑えながら高い処理性能を実現することが可能です。

微生物処理の安定運用には、日々のモニタリングや運転環境の管理が欠かせません。微生物の特性を理解し、最適な技術と組み合わせることで、より効率的かつ安全な排水処理を実現していきましょう。