日本の排水基準をわかりやすく解説!工場・事業者が知るべき基礎知識と遵守のポイント

事業活動において環境法規の遵守は、もはや不可欠な経営課題です。中でも「排水基準」は、工場や事業場から排出される水が環境に与える影響を直接規制する重要なルールであり、その理解と管理は企業の社会的責任に直結します。違反による罰則や企業イメージへの影響も無視できません。

本記事では、水質汚濁防止法に基づく排水基準の全体像から、健康項目・生活環境項目といった具体的な基準値、業種別の適用例、実務での対応ポイントまでを図解とともにわかりやすく解説します。日々の排水管理にぜひお役立てください。

目次

日本の「排水基準」とは?その法的根拠と全体像

日本の排水基準は、私たちの生活環境を守り、持続可能な社会を築く上で極めて重要な役割を担っています。このセクションでは、排水基準の基本的な定義から、その法的根拠、そして主な種類について詳しく解説します。

排水基準の定義と「水質汚濁防止法」の役割

排水基準とは、工場や事業場から河川、湖沼、海域などの公共用水域に排出される汚水や廃液に含まれる汚染物質の量や濃度について、許容される限度を定めたものです。この基準は、主に水質汚濁防止法という法律に基づいて定められています。

水質汚濁防止法は、水の汚染を防止し、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的としています。この法律により、工場や事業場は、排出する水の水質がこの基準を満たしていることを求められます。

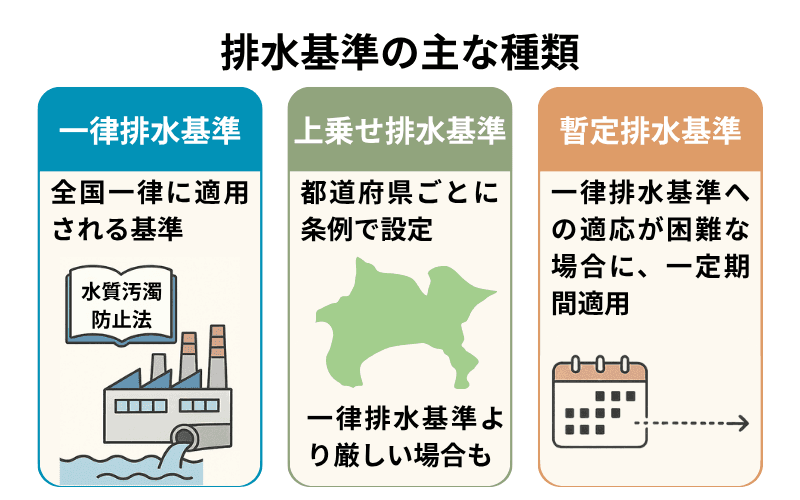

知っておくべき3つの排水基準:一律・上乗せ・暫定

日本の排水基準には、大きく分けて以下の3つの種類があります。これらを理解することが、自社に適用される基準を正確に把握する第一歩となります。

- 一律排水基準

国が全国一律に定める基準です。水質汚濁防止法第3条第1項に基づき、「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)によって詳細が定められています。人の健康に有害な影響を及ぼすおそれのある物質を対象とする「健康項目」と、生活環境を保全するための「生活環境項目」に分類されます。これは、比較的大規模な排水施設だけでなく、小規模な排水にも適用されることがあります。 - 上乗せ排水基準

都道府県が条例で定める基準で、国の一律排水基準よりも厳しい値が設定されることがあります。これは、地域ごとの水質や環境状況に応じて、よりきめ細やかな水質管理を行うために設けられています。例えば、神奈川県では水質汚濁防止法に基づき、独自の上乗せ排水基準を条例で定めています。 - 暫定排水基準

特定の業種において、技術的に直ちに一律排水基準に適合させることが困難な場合に、期限を定めて適用される一時的な緩和基準です。この基準は、技術開発の動向や工場からの排水実態などを考慮して、定期的に検証・見直しが行われます。例えば、畜産農業の一部業種にも、過去に窒素・りんに関する暫定排水基準が適用されていました。

具体的な排水基準の項目と数値

実際にどのような物質が規制され、どれくらいの濃度が許容されているのでしょうか。ここでは、排水基準で定められている主要な項目とその基準値について解説します。

人の健康に関わる「健康項目」とその基準値

健康項目は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)を対象としています。これらの物質の排出は厳しく規制されており、非常に低い許容限度が設定されています。

主要健康項目と一律排水基準値一覧表はこちら

有害物質の種類

許容限度(一律排水基準)

単位

カドミウム及びその化合物

0.03

mg/L

シアン化合物

1

mg/L

鉛及びその化合物

0.1

mg/L

六価クロム化合物

0.5

mg/L

砒素及びその化合物

0.1

mg/L

総水銀

0.005

mg/L

アルキル水銀化合物

検出されないこと

-

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

0.003

mg/L

トリクロロエチレン

0.1

mg/L

テトラクロロエチレン

0.1

mg/L

ジクロロメタン

0.2

mg/L

四塩化炭素

0.02

mg/L

1,2-ジクロロエタン

0.04

mg/L

1,1-ジクロロエチレン

1

mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.4

mg/L

1,1,1-トリクロロエタン

3

mg/L

1,1,2-トリクロロエタン

0.06

mg/L

1,3-ジクロロプロペン

0.02

mg/L

ベンゼン

0.1

mg/L

セレン及びその化合物

0.1

mg/L

ほう素及びその化合物 (海域以外)

10

mg/L

ほう素及びその化合物 (海域)

230

mg/L

ふっ素及びその化合物 (海域以外)

8

mg/L

ふっ素及びその化合物 (海域)

15

mg/L

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

100

mg/L

1,4-ジオキサン

0.5

mg/L

※上記は一律排水基準の一部抜粋であり、すべての健康項目を網羅しているわけではありません。詳細かつ最新の情報は環境省の公式サイトをご確認ください。

❝ 「人の健康の保護に関する環境基準が達成されないおそれがある場合又は生活環境に関する環境基準が達成されないおそれがある場合に、都道府県が条例で定めるものであり、一律排水基準よりも厳しい基準である。」 ❞

環境省の資料にもあるように、環境基準を達成するためには、個々の事業場が排水基準を守ることが前提となります。特に、人の健康に直結する項目については、非常に低い値が設定されていることが分かります。

生活環境に関わる「生活環境項目」とその基準値

生活環境項目は、公共用水域の生活環境(例えば、水生生物の生息、農業用水、工業用水、親水利用など)を保全するために定められています。こちらは、排水によって水域の生態系や利用に悪影響が出ないようにするための基準です。

主要生活環境項目と一律排水基準値一覧表はこちら

項目

許容限度(一律排水基準)

単位

pH

5.8~8.6

-

生物化学的酸素要求量(BOD)

160

mg/L

化学的酸素要求量(COD)

160

mg/L

浮遊物質量(SS)

200

mg/L

n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)

30

mg/L

大腸菌群数

3,000

MPN/cm³

窒素含有量

120

mg/L (海域以外)

りん含有量

16

mg/L (海域以外)

※上記は一律排水基準の一部抜粋であり、すべての生活環境項目を網羅しているわけではありません。詳細かつ最新の情報は環境省の公式サイトをご確認ください。

業種別の排水基準適用と注意点(例:畜産農業)

排水基準は、排出水の性質や量に応じて、特定の業種に特有の基準が適用される場合があります。例えば、畜産農業では、以下のような施設を持つ事業場が水質汚濁防止法の特定事業場(とくていじぎょうじょう)として規制対象となります。

- 総面積 50平方メートル以上の豚房

- 総面積 200平方メートル以上の牛房

- 総面積 500平方メートル以上の馬房

畜産排水には、通常の生活排水とは異なる特徴的な汚染物質(例えば、高濃度の窒素やリンなど)が含まれるため、これらの業種には特別な基準が設定されることがあります。私が以前、畜産関連の工場で環境管理を担当していた際、特に注意したのは窒素含有量とりん含有量でした。一般排水基準に加え、内湾に排水が流入する地域ではさらに厳しい暫定排水基準が適用される期間もあり、日々の測定と処理状況の確認は欠かせませんでした。当時の経験から、特定の業種に適用される基準を見落とすと、後々大きな問題につながる可能性を痛感しています。

排水基準遵守のための実務と管理

法律や基準値を理解するだけでは十分ではありません。実際に工場や事業場でどのように排水基準を遵守し、安定的な運営を行うかが重要です。ここでは、実務における具体的なポイントを解説します。

特定施設設置者の義務と届出について

水質汚濁防止法では、汚水または廃液を排出する可能性のある施設を特定施設と定義しています。この特定施設を設置する全ての工場・事業場は、都道府県知事(または政令指定都市の長)に対し、事前の届出が義務付けられています。

届出には、施設の概要、汚水の処理方法、排出水の量や水質に関する情報などが含まれます。届出を怠ったり、虚偽の内容を記載したりすると、罰則の対象となるため、正確かつ期日内の提出が求められます。

排水の測定・記録・保存の重要性

排水基準の遵守状況を確認するため、特定事業場の設置者には、排出される水の水質を定期的に測定し、その結果を記録・保存する義務があります。

- 測定頻度: 項目によって異なりますが、週に1回、月に1回など、法令で定められた頻度で実施します。

- 記録内容: 測定日時、測定項目、測定値、測定方法、測定者などを正確に記録します。

- 保存期間: 法律により、測定記録は3年間保存する義務があります。

これは単なる義務ではありません。私が環境管理責任者として大手化学工場に勤務していた頃、日々の排水測定データは、トラブルの予兆を早期に発見し、迅速な対応を可能にする重要な情報源でした。例えば、特定の物質の濃度がわずかに上昇傾向にあることを早期に検知できれば、処理プロセスの調整や機器のメンテナンスを前倒しで実施し、基準値超過という最悪の事態を未然に防ぐことができました。正確な記録は、万が一行政から立ち入り検査が入った際にも、適切な管理が行われていることの強力な証拠となります。

排水処理システムの導入と運用・維持管理

排水基準を安定的にクリアするためには、それぞれの事業場の排水特性に合わせた適切な排水処理システムの導入が不可欠です。排水処理技術には、汚染物質の種類や濃度に応じて様々な方法があります。

▼排水処理技術の比較表

処理技術 | 主な対象物質 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

凝集沈殿法 | SS、重金属、COD | 広範囲の汚染物質に適用可能 | 汚泥発生量が多い |

活性汚泥法 | BOD、COD、窒素、りん | 高い処理効率、ランニングコスト比較的低 | 広大な敷地が必要、運転管理が複雑 |

膜分離活性汚泥法(MBR) | BOD、COD、SS、窒素、りん | 高品質な処理水、省スペース | 膜の目詰まり、初期投資が高い |

活性炭吸着法 | 有機物、色度、臭気 | 活性炭の再生・交換コスト | 活性炭の再生・交換コスト |

逆浸透膜(RO) | イオン、塩類広範囲の汚染物質に適用可能 | 高コスト、濃縮水発生 | 高コスト, 濃縮水発生 |

システムの選定から、日々の運転管理、そして定期的なメンテナンスまで、適切な運用が処理効率を左右します。また、異常時には迅速な原因究明と対策が求められます。

排水基準違反時のリスクと罰則

排水基準の違反は、企業にとって非常に大きなリスクを伴います。単に罰則が科されるだけでなく、企業の信用失墜にもつながるため、厳格な遵守が求められます。

行政処分

- 改善命令:都道府県知事などから、排水基準を遵守するための改善措置を命じられます。

- 一時停止命令:改善命令に従わない場合や、重大な違反があった場合、施設の運転一時停止が命じられることがあります。計画変更命令、浄化措置命令など。

- 罰則:水質汚濁防止法には、違反内容に応じて懲役や罰金が定められています。例えば、改善命令に違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

- 社会的信用の失墜:行政処分や罰則は公表されることが多く、企業イメージの著しい低下を招きます。これは、顧客離れ、採用活動への悪影響、取引先からの信頼喪失など、多岐にわたる負の影響を及ぼす可能性があります。

排水基準に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、排水基準に関してよく寄せられる疑問にお答えします。

排水基準と環境基準の違いはなんですか?

この2つの基準は混同されがちですが、目的と対象が異なります。

- 環境基準(かんきょうきじゅん)

目的:人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。つまり、河川や湖沼、海などの公共用水域自体が、どの程度の水質レベルを保つべきかを示す「目標値」です。

対象:公共用水域そのもの。 - 排水基準(はいすいきじゅん)

目的:環境基準を達成するために、個々の工場や事業場が排出する水の汚染物質濃度を規制すること。つまり、「目標」である環境基準を達成するための「手段」として、排出源に課される「規制値」です。

対象:工場や事業場から排出される水。

簡潔に言えば、環境基準は「望ましい水域の水質」、排水基準は「排出される水の許容濃度」を定めている、と理解してください。

小規模な事業場でも排水基準の対象になるのでしょうか?

はい、水質汚濁防止法に基づく排水基準は、排出水の量や事業場の規模に関わらず、汚水や廃液を公共用水域に排出する特定施設を設置している場合は規制対象となります。

たとえ小規模な事業場であっても、その活動が水質汚濁の原因となりうる場合には、基準遵守の義務が生じます。具体的な適用範囲や届出の必要性については、各都道府県の環境部署や専門家にご相談いただくことをお勧めします。

排水基準の最新情報や改正はどこで確認できますか?

排水基準は、社会情勢や科学技術の進展、新たな汚染物質の発見などにより、定期的に改正されることがあります。最新の情報は、以下の公的機関のウェブサイトで確認できます。

- 環境省:水質汚濁防止法に関する情報や、排水基準の改正情報が掲載されています。

- e-Gov法令検索:排水基準を定める省令など、日本の法令が確認できます。

- 各都道府県の環境関連部署:上乗せ排水基準など、地域独自の基準については、各都道府県のホームページで確認が必要です。

特に、事業活動に関わる法改正は、事前に十分な猶予期間が設けられることが多いものの、見落としがないよう定期的な確認が不可欠です。私の経験上、法改正の情報をいち早くキャッチアップし、早めに対策を講じることで、ギリギリになって慌てる事態を避け、スムーズにコンプライアンスを維持できました。

まとめ & 法規制遵守の最終ステップ

日本の排水基準は、地球規模での環境保全が叫ばれる現代において、企業が持続可能な事業活動を行う上で不可欠な、重要な法規制です。この基準を正確に理解し、適切に管理することは、法的な義務を果たすだけでなく、企業の社会的信用を高め、将来的なリスクを回避することにも繋がります。

本記事で解説した「排水基準の全体像」「具体的な基準項目」「実務的な遵守ポイント」が、皆様の排水管理業務の一助となれば幸いです。複雑な内容ですが、環境法令は日々変化しますので、常に最新情報を確認し、必要に応じて専門家の助言を得ながら、適切な管理体制を維持していくことが何よりも重要です。

ぜひ、以下のチェックリストも活用して、自社の排水管理体制を今一度見直してみてください。

▼排水基準遵守のためのチェックリスト

チェック項目 | 確認状況 | 補足事項・アクションプラン |

|---|---|---|

自社の排水が特定施設の対象か確認したか? | □ はい | 事業所の業種と排出施設を確認し、必要であれば専門家に相談。 |

適用される排水基準(一律・上乗せ・暫定)を把握しているか? | □ はい | 環境省・都道府県の最新情報を定期的に確認。 |

各項目の基準値を正確に理解しているか? | □ はい | 関連法令やガイドラインを熟読し、社内での周知徹底を図る。 |

定期的な水質測定と記録を行っているか? | □ はい | 測定頻度・方法・記録保存期間が法令に準拠しているか確認。 |

排水処理システムは適切に運用されているか? | □ はい | 処理能力の検証、定期メンテナンス計画の有無。 |

最新の法改正情報を確認しているか? | □ はい | 環境関連情報のニュースレター購読や、定期的な情報収集体制の構築。 |

疑問点があれば専門家に相談できる体制があるか? | □ はい | 環境コンサルタントや行政書士との連携体制を確立。 |

参考文献・関連情報

- [排水基準を定める省令 - e-Gov法令検索](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M00000000035) (参照日: 2025年6月13日)

- [水質汚濁防止法の概要 - 環境省](https://www.env.go.jp/press/press_00078.html) (参照日: 2025年6月13日)

- [排水基準(濃度規制)について - 神奈川県ホームページ](https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6004/haisui_kisei.html) (参照日: 2025年6月13日)

- [畜産経営に関する排水基準について - 農林水産省](https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/t_kankyo/haisui_kizyun.html) (参照日: 2025年6月13日)

- [日本における事業場排水管理 (経済産業省資料)](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/water/haisui/pdf/jigyoujou.pdf) (参照日: 2025年6月13日)

- [水質汚濁防止法と排水基準について | 排水処理技術ラボ | 株式会社アムコン](https://www.amcon-inc.co.jp/column/water-quality-control/wastewater-standards/) (参照日: 2025年6月13日)

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は下水処理の負担を軽くするための前処理装置です。このカタログではHabuki™の製品についての詳しい説明や、実際の導入事例等をご紹介しております。ぜひご覧ください。

下水処理場における既設設備の改修、更新工事や災害による被災で大量発生する汚泥を脱水機(遠心分離機)を用い、短期間で水と固形物に分離する工法です。「消化槽汚泥処理」で廃棄物量を70%削減した事例を収録しました。

浚渫工事や災害発生時に発生する大量の高濃度泥水や汚泥を短期間で水と固形物に分離。廃棄物の総量削減、経済性、安全性、施工性の向上などを可能にした工法です。大量・濃度汚泥処理において廃棄物量を94%削減した事例を収録しました。