失敗しない純水装置の選び方 仕組み・コスト・導入前に知るべきポイント

リード文 高純度な水は、研究、製造、医療など多岐にわたる分野でその品質と信頼性を左右する不可欠な要素です。しかし、数多く存在する純水装置の中から、自社の用途に最適な一台を選び、安定的に運用することは容易ではありません。本記事は、純水装置の基礎知識から、導入・運用における具体的なコスト、設置環境、トラブル対策まで、実践的な知見を専門家の「経験に基づく教訓」を交えながら網羅的に解説します。これにより、読者が長期的な視点で最適な純水装置を選定し、導入後の安定稼働とROI最大化を実現するための羅針盤となることを目指します。

この記事でわかること

1. 各種純水装置の精製原理、メリット・デメリット、そして具体的な性能指標

2. 用途別・コスト徹底比較に基づいた、貴社に最適な純水装置の選び方

3. 導入後の安定運用、トラブル対策、そして賢いメンテナンスとコスト削減術

目次

純水装置とは?その重要性と「水質」の基本

純水装置を導入する前に、「純水とは何か」「水質はどう評価されるのか」を理解することが重要です。

「純水」とは何か?定義と必要とされる理由

純水とは、水に含まれる不純物(ミネラル、塩素、有機物、微粒子、微生物など)を取り除いた高純度の水です。

半導体製造や医薬品、細胞培養などでは、わずかな不純物でも製品不良や装置トラブルの原因となるため、用途に応じた高品質な純水が必要とされます。

純水の「水質」を測る指標と基準

純水の品質を評価する主な指標は以下の通りです:

- 電気抵抗率(または導電率):イオンの量を示し、高いほど純度が高い(例:超純水は18.2MΩ・cm)

- TOC(全有機炭素):有機物の量を表す

- エンドトキシン:微生物由来の毒素

- その他:微粒子数、特定イオンなど

これらの指標は、ISO 3696、ASTM、JIS K 0557、日本薬局方などの規格で管理されています。

各種純水装置の原理とメリット・デメリット徹底比較

純水装置にはいくつかの方式があり、それぞれ精製の仕組みや特性が異なります。用途に合った装置を選ぶためには、各方式の特徴を理解しておくことが大切です。

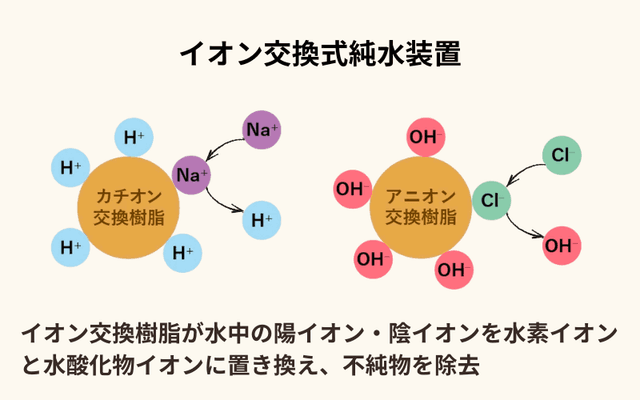

イオン交換純水装置

- 原理:イオン交換樹脂が、水中の陽イオン・陰イオンを水素イオン(H⁺)と水酸化物イオン(OH⁻)に置き換え、不純物を除去

- メリット:構造がシンプルで初期コストが低く、再生型は経済的

- デメリット:有機物や微粒子の除去が困難、薬品での再生や排水処理が必要

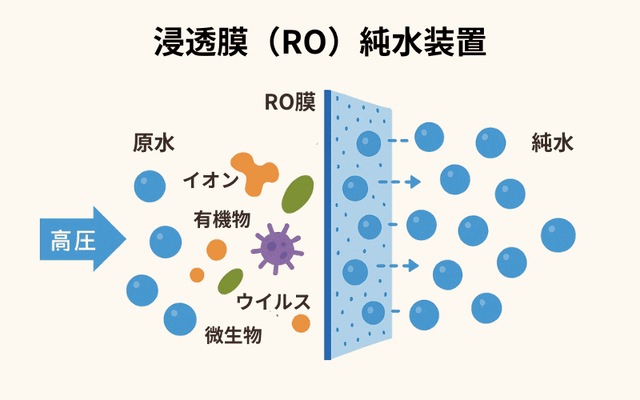

逆浸透膜(RO)純水装置

- 原理:極小の孔を持つRO膜に圧力をかけて水を通し、不純物を除去

- メリット:イオン、有機物、微生物まで幅広く除去、水質が安定

- デメリット:初期費用がやや高め、濃縮水の排出あり、前処理の管理が必要

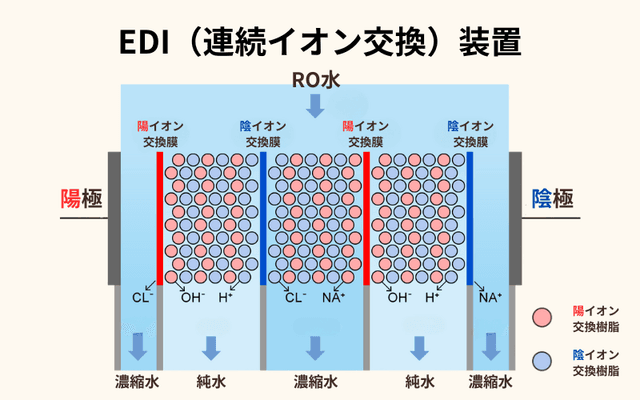

EDI(連続イオン交換)装置

- 原理:イオン交換樹脂と直流電流を併用し、連続的にイオンを除去、薬品なしで樹脂を再生

- メリット:薬品不要で環境負荷が低い、連続運転が可能で水質が安定

- デメリット:導入コストが高め、超純水の前処理によく使われる

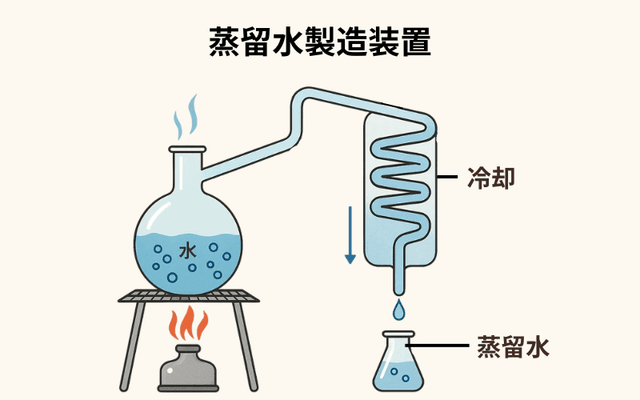

蒸留水製造装置

- 原理:水を加熱して蒸発させ、冷却して再凝縮、不揮発性不純物を分離

- メリット:幅広い不純物に対応、原理がシンプル

- デメリット:エネルギー消費が大きく、精製が遅い、スケール清掃が必要

用途別・装置別 メリット・デメリット一覧

純水装置の各タイプには、それぞれ得意なことと苦手なことがあります。ここでは、純水太郎さんが自社の用途に最適な装置を選ぶための主要な比較ポイントを一覧表にまとめました。

装置タイプ | 主な精製原理 | メリット | デメリット | 適した用途 |

イオン交換 | イオン交換樹脂 | 初期費用が安い、シンプル | 有機物・微粒子除去不可、再生手間/薬品 | 実験用水、洗浄水(前処理) |

逆浸透膜(RO) | RO膜(物理濾過) | 幅広い不純物除去、安定水質 | 廃水発生、初期費用高め | 超純水の前処理、一般試験用水 |

EDI | イオン交換樹脂+電気 | 薬品不要、連続運転、低ランニングコスト | 初期費用高め、特定の不純物に不向き | 超純水の前処理、連続大量精製 |

蒸留 | 加熱・凝縮 | シンプル、広範な不揮発性不純物除去 | 高エネルギー消費、速度遅い、スケール | 特定の試験用水、歴史的用途 |

失敗しない!純水装置の賢い選び方【コスト・設置・メンテナンス】

純水装置は、「水をきれいにする装置」以上の存在です。選定を誤れば、生産や研究の効率が落ち、コストやトラブルの原因になります。ここでは、導入前に必ず押さえておきたい4つの観点から、最適な選定ポイントを詳しく解説します。

必要な水質と水量から選ぶ

まず最初に考えるべきは、「どのくらいの純度の水を、どれくらいの量使うか」です。将来的な使用量の増加や、研究・生産ラインの拡張予定がある場合は、余裕のある処理能力を持った装置を選ぶのが賢明です。

純度の目安

- イオン交換水(比抵抗値 1〜10 MΩ・cm):一般実験や洗浄用など

- 超純水(比抵抗値 18.2 MΩ・cm):半導体製造、医薬品・細胞培養など

使用量の目安

- 数リットル/日:卓上型の小型装置でOK

- 数百リットル〜トン単位/日:業務用・産業用の大型装置が必要

初期費用だけでなく、トータルコストで選ぶ

純水装置には本体価格以外にも多くのコストが発生します。

コスト構成の具体例

- 初期費用:装置本体、設置工事費(5万〜数百万円規模)

- ランニングコスト:電気代、水道代、フィルター・樹脂の交換費(年間数万円〜数十万円)

- メンテナンス費:定期点検、故障時の修理費、保守契約料など

設置環境と運用要件で選ぶ

導入後のトラブルで意外と多いのが「物理的な設置条件の見落とし」です。

チェックすべき環境条件

- 設置スペース:装置サイズ+メンテナンススペースの確保

- 電源:100Vか200Vか/専用コンセントが必要か

- 給水・排水:水道の接続口の有無、排水経路の確保

- 騒音・振動:研究室やオフィス内では静音モデルが望ましい

運用者目線でのポイント

- 操作パネルのわかりやすさ

- 消耗品の交換作業のしやすさ

- 水質チェックが簡単にできるか

アフターサービスと信頼性で選ぶ

精密機器である純水装置は、必ず定期メンテナンスや緊急対応が必要になる場面があります。重要なのは「装置を買う」よりも、「信頼できるパートナーを選ぶ」という視点です。

信頼できるメーカー選びの基準

- 対応スピード:トラブル時の訪問対応やリモートサポート体制

- 技術力:エンジニアの専門性・対応品質

- 消耗品の供給体制:納期や在庫の安定性

- 担当者の対応力:導入前後の相談・提案力・コミュニケーションのしやすさ

国内主要メーカーの特長と選定ヒント

メーカー名 | 特長 | 主な用途 |

|---|---|---|

オルガノ | 大規模産業用に強い。エンジニアリング力に定評あり。 | 製造・工場 |

栗田工業 | 幅広いラインナップとサポート体制。実績豊富。 | 研究・製造全般 |

ヤマト科学 | 小型機器に強く、理化学分野に特化。 | 研究室・大学 |

アズワン(AXEL) | 手頃な価格帯と種類の豊富さ。 | 研究・医療・教育 |

メルク | 超純水や製薬・分析分野に特化した高性能機器。 | 製薬・ライフサイエンス |

純水装置の導入から安定運用まで

純水装置は「導入して終わり」ではありません。安定稼働のカギは、設置前の準備・日常の点検・適切なメンテナンスです。トラブルを防ぎ、長寿命かつ高品質な水を保つためのポイントを解説します。

導入前に確認すべきチェックリスト

- 設置スペースや電源の種類、給排水の位置を事前に確認

- 搬入経路に障害物がないかチェック

- 操作方法や初期設定について、納入時に説明を受けておく

よくあるトラブルと対処法

もっとも多いのは「水質の低下」です。以下の要因が考えられます。

- フィルターの目詰まり:交換時期をチェック

- イオン交換樹脂の劣化:再生・交換が必要

- RO膜の劣化:定期洗浄や交換が必要

- 装置のエラー表示:取扱説明書でコードを確認し対応

その他、異音・漏水・流量低下などの異常が見られた場合は、安全確保のうえ、メーカーまたは保守業者に連絡しましょう。

日常・定期メンテナンスの重要性と実践ガイド

日常点検

水漏れ・圧力・流量・エラー表示を毎日チェック

定期メンテナンス

- フィルター:数ヶ月ごとに交換

- イオン交換樹脂:再生・交換(年1回程度が目安)

- RO膜:定期洗浄で寿命延長

- 水質計:定期的に校正

計画的にスケジュールを立てて実施することで、突発トラブルを回避できます。

消耗品とコストの賢い管理

- 水質データや使用量をもとに交換タイミングを最適化

- プレフィルターは汚れ具合を見て調整

- 無駄な運転や流しっぱなしを避けて電気・水道代を削減

純水装置導入事例から学ぶ成功のヒント

純水装置を導入して成果を上げた企業の実例は、装置選びや運用の参考になります。ここでは、オルガノと栗田工業による事例を紹介します。

事例1:半導体業界向け超純水システム(オルガノ)

オルガノは、半導体製造向けに高純度の超純水装置を多数納入しており、RO膜とEDIの複合構成による安定供給体制を実現しています。

- 効果:微量イオンや有機物を徹底除去し、品質保証部門からの信頼も高い

- 特徴:安定稼働により、装置トラブルを大幅に減少

事例2:電子部品/製薬分野でのRO膜設備(栗田工業)

栗田工業では、RO膜装置の薬品添加量や運転管理を最適化し、RO膜の安定化とメンテコスト削減に成功しています。

- 効果:RO膜のメンテナンスコスト減少、運転の安定性向上

- 付加価値:廃水(排水)の一部を再利用するシステム導入で、節水効果も実現

純水装置に関するよくある質問(FAQ)

純水装置の導入や運用にあたって、よく寄せられる疑問について、わかりやすくお答えします。

Q1:純水と蒸留水、超純水の違いは?

純水は不純物を除いた水の総称。蒸留水は加熱・冷却で作られますが揮発性物質が残ることも。超純水はさらに高純度で、半導体や医薬品に使われます。

Q2:純水装置のメンテナンス頻度はどれくらい?

装置の種類や使用頻度、水質によりますが、フィルターは数ヶ月〜1年ごと、樹脂は半年〜数年ごと。RO膜は3〜6ヶ月に洗浄、装置の点検は年1回が目安です。メーカーの推奨スケジュールに従うことが重要です。

Q3:純水装置の一般的な寿命はどのくらい?

装置本体の設計寿命は10〜15年程度とされていますが、適切にメンテナンスを行えばそれ以上使用できるケースも多くあります。RO膜は3〜5年、イオン交換樹脂は3〜7年が交換目安です。

Q4:中古の純水装置は避けるべき?

初期費用は安く済みますが、水質や寿命に不安があるため、信頼できる業者からの購入と点検が必須です。

Q5:純水装置の導入にかかる期間は?

小型の実験室用装置は数週間〜1ヶ月程度で設置・稼働可能ですが、大規模な産業用システムの場合、設計から設置、試運転まで数ヶ月から半年以上かかることもあります。メーカーとの打ち合わせ、設置場所の準備、配管工事などが期間に影響します。

Q6:自社で水質検査は必要?

はい、必要です。電気抵抗率計を用いたモニタリングは必須です。TOCやエンドトキシンなど、より詳細な項目については、定期的に専門の分析機関に依頼するか、自社で検査機器を導入して測定することをお勧めします。週に1回、重要度が高い場合は毎日行うのが理想的です。

Q7:他社製品からの買い替えやリプレースは可能?

はい、可能です。既存設備を活かしたリプレース提案ができるメーカーも多いので、まずは相談することをお勧めします。

まとめ:最適な純水装置選びで研究・製造の未来を拓く

本記事では、純水装置の基本原理、タイプ別の特徴、選び方、運用のコツ、最新の動向までを解説しました。研究や製造の安定運用には、水の品質が不可欠です。

装置選びでは、初期費用だけでなく、水質要件、処理能力、メンテナンス性、将来の拡張性までを含めたトータルコストを考慮しましょう。

最適な装置の選定が、品質向上とコスト削減の鍵になります。

参考文献・関連情報

- 日本薬局方. 「製剤用水」. 第十八改正日本薬局方. 細川利雄. イオン交換樹脂. 有機合成化学. 1984, vol.42, no.2, p.173-174.

- オルガノ株式会社.グループレポート https://pdf.irpocket.com/C6368/KKjE/SgqX/HH6C.pdf?utm_source=chatgpt.com

- 栗田工業株式会社.導入事例:センサー制御で薬品類の添加量を監視、RO膜設備の安定化に貢献 https://kcr.kurita.co.jp/cases/035.html