アニオン?カチオン?高分子凝集剤の違いと選び方を解説!

前回の記事では、凝集剤の種類として「無機系」「高分子系」「天然系」の分類と、それぞれの特徴や使い分けについてご紹介しました。

中でも高分子凝集剤は、処理の仕上がりや脱水効率に大きく関わる重要な薬剤です。

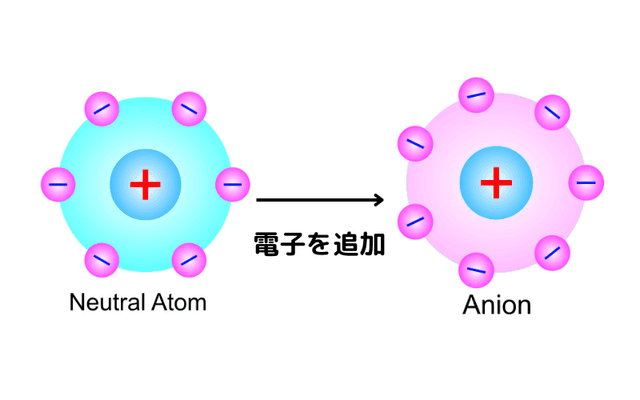

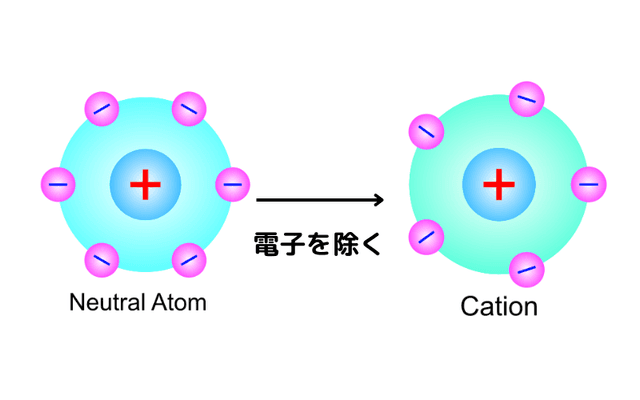

今回はその高分子凝集剤の中でも、特に選定のカギとなる「アニオン」「カチオン」「ノニオン」の違いに注目し、それぞれがどのような水質や処理目的に向いているのかを詳しく解説します。

一見わかりにくい電荷の違いも、処理の現場では大きな差となって表れるポイント。用途に合ったタイプを選ぶことで、処理効率やコストパフォーマンスが格段に変わってきます。

「どのタイプを選べばいいの?」「併用はできるの?」といった疑問にもお答えしながら、現場で役立つ選定のヒントをお届けします。

目次

アニオン系(陰イオン型)

アニオン系凝集剤は、水中で負の電荷(陰イオン)を帯びる高分子タイプの凝集剤です。ポリアクリル酸やポリアクリルアミドを主成分とする製品が多く、主に無機凝集剤との併用で効果を発揮し、汚泥処理や排水処理の現場で広く使われています。架橋作用によって強固なフロックを形成できるため、脱水性の向上や処理効率の改善につながります。

電荷特性:負電荷を持つ粒子との相性に注意

アニオン系凝集剤は、水中で負の電荷を帯びるため、正電荷を持つ粒子や、無機凝集剤で電荷が中和された粒子と結びつきやすい特性があります。特にPAC(ポリ塩化アルミニウム)や硫酸アルミニウムなどの無機凝集剤と組み合わせることで相乗効果が生まれ、効率的なフロック形成が可能になります。

ただし、負電荷同士の粒子は互いに反発しやすいため、pHや水質の条件によっては凝集効果が得られにくい場合もあります。こうした場合には、pH調整剤の併用や他の凝集剤との組み合わせが効果的です。

メリット

- 無機系の粒子(粘土・土砂・鉱物など)と相性が良く、高い凝集効果を発揮する

- 大きくて強度のあるフロックができやすく、沈降や脱水処理がしやすい

- 比較的安定して使用でき、コストパフォーマンスも良好

- 無機凝集剤との併用にも適しており、処理効率を高められる

デメリット

- 有機物や汚泥のようなマイナス電荷を帯びた粒子には効果が出にくい

- pHの影響を受けやすく、水質条件によっては凝集効果が低下する

- 処理対象の水質に合わない場合、逆にフロック形成が不十分になることもある

用途:無機凝集剤との併用で脱水効率アップ

アニオン系凝集剤は、無機凝集剤との相性が良く、安定した処理性能を引き出せることから、処理の安定化や効率化を図る上で欠かせない存在となっています。主に以下のような用途で使用されます。

- 汚泥処理:無機凝集剤と併用することで、しっかりとしたフロックを形成し、脱水ケーキの含水率を低下させる効果があります。これにより、汚泥の減量化や処理コストの削減が期待できます。

- 排水処理:工場排水や産業排水において、一次処理で中和された微粒子を効果的にフロック化し、沈殿やろ過処理をスムーズに行うために用いられます。

使用上の注意点・条件

- 適正pH:6~9前後(中性〜弱アルカリ)

- 水温の影響:低温時は反応速度が低下する傾向あり

- 併用例:PAC → アニオン系ポリマー → 高効率脱水

カチオン系(陽イオン型)

カチオン系凝集剤は、水中で正の電荷(陽イオン)を帯びる高分子タイプの凝集剤です。ポリアクリル酸系やポリアクリルアミド系の製品が中心で、主に有機汚泥やコロイド状の負電荷粒子に作用しやすく、汚泥の凝集や脱水処理で多く使われています。

電荷特性:負電荷を帯びた粒子と強く結合

カチオン系凝集剤は、水中で正電荷を帯びるため、コロイド粒子や有機物など負電荷を持つ粒子と引き合う性質があります。特に活性汚泥などの有機系処理物やし尿処理に対して高い効果を発揮し、強固なフロック形成を実現します。

電荷中和によって粒子同士の反発を抑え、沈降しやすい状態へ導くため、沈殿・脱水工程の効率向上に貢献します。

メリット

- 有機物や汚泥など、マイナスの電荷を持つ粒子と強く反応しやすい

- 汚泥脱水処理に特に効果的で、含水率の低下に寄与する

- 活性汚泥処理後の凝集にも適しており、下水・産業排水・し尿処理で広く使用されている

デメリット

- アニオン系に比べて薬剤コストが高めな傾向がある

- 一部の水質では過凝集(フロックが崩れる)が起きやすい

- 使用量の調整が難しい場合があり、過剰添加で逆効果になることもある

用途:有機汚泥・脱水工程に最適

カチオン系高分子凝集剤は、反応性が高いため、少量で高い凝集効果を発揮でき、処理コストの抑制にもつながります。以下のような場面で活躍します。

- 下水処理や産業排水の有機汚泥処理:活性汚泥や余剰汚泥など、負電荷を帯びた汚泥への適応性が高く、脱水ケーキの含水率低減や処理量の削減が可能です。

- 前処理としての電荷中和:粒子同士の結合を促進する目的で、他の凝集剤と組み合わせて使われることもあります。

使用上の注意点・条件

- 最適pH:5.5〜8.5程度(中性付近で安定)

- 相性確認:他薬剤との併用時には、反応性の確認が必要

- 過剰添加注意:必要量を超えると逆効果になる場合もある

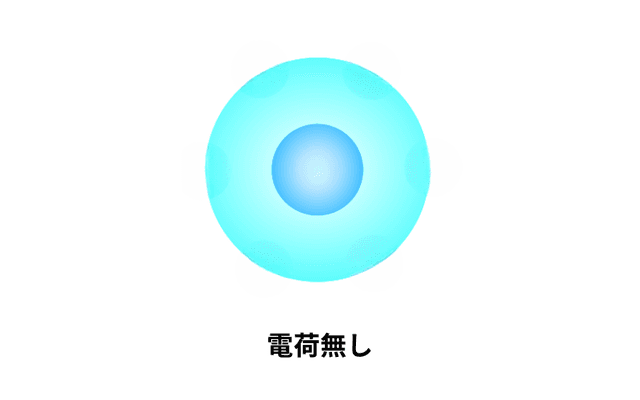

ノ二オン系(非イオン型)

ノニオン系凝集剤は、電荷を持たない(非イオン性)高分子タイプの凝集剤です。顆粒状や粉末タイプとして供給される製品もあり、アニオン・カチオンのどちらでもない中性タイプで、電荷干渉の少ない処理が求められる場面や、他の凝集剤との併用に適しています。

電荷特性:電気的干渉がなく幅広い用途に対応

ノニオン系は電荷を帯びていないため、静電的な引力・反発の影響を受けにくいのが大きな特長です。そのため、処理対象の粒子電荷に左右されず、吸着や架橋作用によって凝集を促進します。

また、アニオン・カチオン系との併用にも適しており、複雑な排水やエステル系化合物を含む廃水処理、バランス調整が必要な場面で活用されています。

メリット

- 電荷を持たないため、水質の変化やpHの影響を受けにくい

- アニオン系やカチオン系と併用することで相乗効果が期待できる

- 水質によっては単独でも効果を発揮する柔軟性がある

デメリット

- 単独で使用する場合、凝集力は他の系に比べてやや弱い傾向がある

- 適用範囲が限定的で、使用前に事前テストが必要なことが多い

- 市場での取り扱い量が少なく、選択肢が限られることがある

用途:複雑な排水や併用剤として有効

ノニオン系高分子凝集剤は、他の凝集剤に比べて単独での使用頻度は少ないものの、補助剤として非常に重宝される存在です。ノ二オン系高分子凝集剤の主な用途は以下の通りです。

- 電荷が不安定な排水の処理:電荷のばらつきが大きい排水に対して、中性の立場から安定した凝集効果を発揮します。

- 他の凝集剤との併用補助:アニオン系・カチオン系の補助剤として用いることで、フロック形成を安定させることができます。

使用上の注意点・条件

- 非イオン性のためpHに大きく影響されにくい

- 補助剤として使用されることが多く、単独使用では反応が弱い場合もある

高分子凝集剤の比較表(アニオン・カチオン・ノニオン)

項目 | アニオン系(陰イオン型) | カチオン系(陽イオン型) | ノ二オン系(非イオン型) |

|---|---|---|---|

電荷の特徴 | 水中で負電荷を帯びる | 水中で正電荷を帯びる | 電荷をもたない |

反応しやすい相手 | 正電荷を持つ粒子や、無機凝集剤で中和された粒子 | 負電荷を持つ粒子(有機汚泥・活性汚泥など) | 電荷に関係なく、吸着・架橋による凝集が可能 |

向いている処理対象 | 無機粒子(粘土、土砂、鉱物など) | 有機物、汚泥、コロイド状粒子 | 複雑な排水、電荷が不安定な水質 |

主な用途 | 工場排水・建設汚泥・無機濁水の処理 | 下水処理・産業排水・汚泥脱水処理 | 他剤との併用補助・特殊水質処理 |

メリット | ・フロックが大きく脱水性に優れる | ・有機汚泥処理に効果大 | ・pHや電荷の影響を受けにくい |

デメリット | ・有機物との反応は弱い | ・薬剤コストが高め | ・単独では凝集力が弱い傾向 |

まとめ:処理対象と目的に合わせた“電荷選び”で処理効率アップ!

高分子凝集剤は、見た目では違いがわかりにくいものの、処理対象の水質や目的によって最適なタイプが大きく異なります。アニオン系は無機粒子との相性が良く、脱水効率を高める場面で力を発揮し、カチオン系は有機物や汚泥処理に強く、含水率の低下に効果的です。ノニオン系は、電荷の影響を受けにくいため、複雑な水質や他の凝集剤との併用に適しています。

こうした「電荷の違い」は、処理の現場で凝集効果やコストに直結する大切なポイントです。適切な選定には、実際の水質やpHを踏まえた事前テストが欠かせません。

そして次回は、より実践的な視点からお届けします。「凝集剤の実力を現場で活かす!排水・汚泥処理の具体例と選定のコツ」では、実際の現場に焦点を当て、どのような凝集剤が汚泥処理に適しているのか、使い分けのポイントや処理効率アップにつながるヒントをご紹介します。ぜひ、次回もお楽しみに!

お役立ち資料ダウンロード

Habuki™は下水処理の負担を軽くするための前処理装置です。このカタログではHabuki™の製品についての詳しい説明や、実際の導入事例等をご紹介しております。ぜひご覧ください。

セイスイ工業は、「排水や汚泥処理」の計画立案から処理プラント設置、水処理機材レンタルまでトータルでサポート。 本カタログではレンタル用水処理機材の紹介や、実際の事例を写真や図でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。

Habuki™は、東芝が開発した回転繊維体を用いたコンパクトなOD法向けの水処理装置です。低コスト・省スペースで様々なケースに対応いたします。各種工場・製鉄所・発電所向けのご提案書です。